Bauwerke in Bockenheim

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

Bauwerke im Frankfurter Stadtteil Bockenheim.

Erläuterungen und Regeln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gliederung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Der Hauptteil des Artikels mit der Bezeichnung Die Straßen ist hierarchisch gegliedert nach Straße, Adresse (Straße mit Hausnummer) und Gebäude.

- Bei der alphabetischen Sortierung werden Groß- und Kleinschreibung (A, a) sowie Umlaute und Grundbuchstaben (Ü, U) nicht unterschieden.

- Die Gebäude werden unter ihrer heutigen Adresse aufgeführt. Frühere Straßennamen und Hausnummern werden im Text zur Straße oder zum Gebäude erwähnt.

- Gab es an einer Adresse im Laufe der Zeit mehrere verschiedene Gebäude, z. B. zuerst eine Fabrik und später ein Wohnhaus, erhalten diese getrennte Einträge in chronologischer Abfolge.

- Hat ein Gebäudekomplex mehrere Adressen, wie z. B. die Dondorfsche Druckerei, gibt es an einer Adresse einen Haupteintrag und an den anderen Adressen einen Nebeneintrag, der nur auf den Haupteintrag verweist.

- Die Tabelle mit den höchsten Gebäuden Bockenheims steht mit einer eigenen Überschrift am Ende des Artikels.

- Gebäude des Campus Bockenheim sind unter zu finden.

Bilder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Die Bilder werden alle direkt unter der Gebäudeüberschrift in Galerien platziert; dadurch bleiben sie auch bei verschieden großen Browserfenstern stets beim Text.

- Maximal drei Bilder pro Gebäude, damit das Layout nicht zu unruhig wird.

- Bildtext mit maximal zwei Zeilen; am Ende gibt jeweils eine Jahreszahl in Klammern an, von wann der Inhalt des Bildes stammt.

Die Straßen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Adalbertstraße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Vor den Stadtmauern der Reichsstadt Frankfurt wurden Landwehrtürme errichtet, wie u. a. die Bockenheimer Warte, und mit Schlagbäumen ausgerüstet, auch um Ein- und Ausgänge unliebsamer Menschen zu regelemtieren. Das damalige Dorf Bockenheim gehörte vor Napoleon zur Grafschaft Hanau mit dem Dorfzentrum um die St.-Jakobskirche. Den unbebauten Weg nach der Stadt Frankfurt nannte man Schöne Aussicht. Nach der Niederlage Napoleons und der Errichtung des Herzogtums Nassau nannte man den Weg dann Nassauer Straße. Ab 1841 begannen die Verhandlungen über einen Bau der Main-Weser-Bahn als Voraussetzungen für die rasante wirtschaftliche Entwicklung Bockenheims. Lange wehrte die Bürgerschaft Frankfurts die Ansiedlung arbeitsreicher Betriebe ab, während Bockenheim sogar ein eigenes Stichgleis vom Westbahnhof bis an die Bockenheimer Warte legen ließ. 1866 erfolgte die Okkupation Nassaus, Hessen-Kassel und der freien Reichsstadt Frankfurt durch das Königreich Preußen, 1871 die Ausrufung des Deutschen Kaiserreichs. Kriegsgewinne, verbunden mit dem technischen Fortschritt, boten entlang der Nassauer- sowie der Solmsstraße enorme wirtschaftliche Chancen, die durch die Eingemeindung Bockenheims in die Stadt Frankfurt von 1895 kulminierten. Die Nassauer Straße wurde in Adalbertstraße umbenannt zu Ehren von Adalbert Hengsberger (1853–1923), dem letzten Bürgermeister der selbständigen Stadt Bockenheims.

Adalbertstraße 6b[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Apotheke an der Bockenheimer Warte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Ladengalerie Bockenheimer Warte, Adalbertstraße 2-12 (2013)

Die Apotheke an der Bockenheimer Warte warb damals mit den Begriffen Allopathie und Homöopathie. Die Geschäftsräume wurden 1944 durch Fliegerbomben zerstört und danach nicht wieder aufgebaut. Erst 1984 errichtete die DG Immobilien hier ein großflächiges Gebäudeensemble namens Ladengalerie Bockenheimer Warte mit Ladengeschäften und 152 Wohnungen. 2018 wurde die Liegenschaft an einen Frankfurter Privatinvestor verkauft. Spuren der Apotheke An der Bockenheimer Warte sind nicht mehr vorhanden.[1]

Adalbertstraße 7[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Öl- und Gewürzfabrik Josef Georg Mohr & Co.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Adalbertstraße 7a und 7b (2013)

Ab 1862 wurde Zimmermannsmeister Georg Hermann Löhnholdt (1840–1910), Gründer der Bauunternehmung Julius Lönholdt & Co. in Frankfurt Eigentümer der Parzellen entlang der Adalbertstraße 7 und Kiesstraße 41-45. Auch Johann Georg Mohr ergriff seine Chance und gründete um 1882 auf den Grundstücken entlang der Adalbertstraße 7 und Kiesstraße 41-45 eine Öl- und Gewürzfabrik mit Stallungen, die er ab 1894 mit seinen Söhnen als Jos. Gg. Mohr & Co. betrieb. Das ISG Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main dokumentiert am 21. April 1897 einen Großband auf dem Betriebsgelände und den Stallungen der Öl- und Gewürzfabrik Jos. Gg. Mohr & Co. Statt Wiederaufbau beschloss Mohr eine Betriebsverlagerung nach Oberursel. Das niedergebrannte Betriebsgelände wurde intensiv mit mehrstockigen Wohnhäusern bebaut. 1906 produzierte man als Ölmühle und Gewürzmahlerei in Oberursel Kupferhammer, allerdings ohne wirtschaftlichen Erfolg. 1911 stellte Mohr den Betrieb auf die Produktion von Holzwolle erfolglos um. Im zweiten Kriegsjahr wurde 1915 das vormalige abgebrannte Bockenheimer Unternehmen Josef Georg Mohr & Co. vom neuen Eigentümer dem Frankfurter Bankhaus D. & J. de Neufville vor Ort als Holzwollefabrik Taunus GmbH erfolglos weitergeführt.[2] Für 1927 und 1935 belegte der Bockenheimer Chronist Hermann Ludwig den Wohnsitz des Privatmanns Gg. Mohr in Bockenheim, Adalbertstraße 7.

Adalbertstraße 9[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Immobilie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Adalbertstraße 9 (2013)

Im ehemaligen Gewerbegebiet um die Bockenheimer Warte entwickelte sich bereits in der Gründerzeit und verstärkt nach der Eingemeindung der selbständigen Stadt Bockenheim 1895 aus der Straße Schöne Aussicht die mit mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshäusern bebaute Adalbertstraße. Der Namenspatron dieser Straße wurde Adalbert Hengsberger (1853–1923), letzter Bockenheimer Bürgermeister bis zur Eingemeindung 1895, danach Erster Stadtrat der Stadt Frankfurt am Main. Das 1846/47 erbaute fassadenschlichte, eingeschossige, dreiachsige Wohn- und Geschäftshaus Adalbertstraße 9 wurde von Fr. Leßdorf erbaut und 1882 an Tierarzt F. Jelkmann verkauft. Ab 1904 betrieb A. Gerlich im Hinterhof eine Kohlenhandlung, die ab 1927 von der Kohlenhandlung Noll & Co. abgelöst wurde.[3][4] Der Bombenangriff auf Bockenheim 1944 zerstörte auch diese Liegenschaft, während die mehrgeschossigen Nachbarhäuser rechts und links in ihrer Substanz überdauerten. Einzig das linke untere Fenster dieses Hauses Adalbertstraße 9 hat noch seinen historischen Baubezug mit der Rundung des Oberlichts erhalten. Der vormalige Hinterhofzugang wurde vollständig überbaut, die Geschosszahl verdoppelt. Heute wird die Liegenschaft ausschließlich als Wohnhaus genutzt. Ein Ladengeschäft wurde im Gegensatz zu den Nachbarhäusern nicht eingebaut.

Adalbertstraße 10[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Liegenschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Adalbertstraße 2-12 von West (2013)

Blick um 1906 auf die Bebauung der Adalbertstraße 10-16, Nordseite. Links sieht man einen Teil des Hotels und Restaurants „Zum Rheingauer Hof“, dann die Restauration „Zur schönen Aussicht“ und rechts eine Fahrradhandlung. Das Gebäudeensemble einschließlich der Hinterhofbebauung wurde 1944 durch Fliegerbomben stark zerstört. Im Hinterhof dieser Liegenschaft, etwa auf Höhe der gegenüber befindlichen Kiesstraße, lag die sogenannte Fabrik. Dieses mehrstöckige Gebäude wurde nur notdürftig nach Bombenschäden repariert. Die bekannte US-amerikanische Bürgerrechtlerin und Schriftstellerin Angela Davis (* 1944) beschrieb in ihrem Buch Mein Herz wollte Freiheit. Eine Autobiographie, Hanser Verlag 1975, später ihre erbärmliche Unterkunft. Sie studierte 1965–1967 Soziologie und Philosophie auf Empfehlung Herbert Marcuses am wiedereröffneten Institut für Sozialforschung der nahen Goethe-Universität.[5] Auch der deutsche Bildhauer Eberhard Fiebig (* 1930) hatte hier zu dieser Zeit ein Atelier, ebenso wie der jetzt in Köln lebende Autor und Filmemacher David Wittenberg (* 1940). Wittenberg und Edith Schmidt drehten 1974/75 den Film Pierburg: Ihr Kampf ist unser Kampf über den Streik gegen Lohndiskriminierung in der westdeutschen Autozulieferungsfirma Solex-Alfred Pierburg, Neuss, heute Rheinmetall Automotive. Die Liegenschaft wurde 1983 mit Nachbarimmobilien komplett niedergelegt und 1984 auf ca. 17.000 m² ein großes Wohn- und Geschäftszentrum mit der Ladengalerie Bockenheimer Warte und Tiefgarage erbaut, das von der Bilfinger Real Estate Frankfurt verwaltet wird. Die einst hohen Erwartungen an die Ladengalerie haben sich auch hier, zum großen Teil wegen der hohen Ladenmieten, nicht erfüllt.

Adalbertstraße 11[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Günther & Kleinmond GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der Adalbertstraße 11 wurde 1895, im Jahr der Eingemeindung Bockenheims, die Frankfurter Präzisions-Werkzeug-Fabrik Günther & Kleinmond GmbH gegründet.[6] Nach zahlreichen Übernahmen durch diverse Investoren, einschließlich mehrfacher Verlagerung des Produktionsstandortes, existiert derzeit noch die Firma ILIX Präzisionswerkzeuge-GmbH in Kriftel (Taunus), die Bohrwerkzeuge produziert und auch noch Namensrechte innehält.[7]

Bürstenhaus Carl Topp[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Adalbertstr.11

Seit 1902 ist im Frankfurter Adressbuch die Bürstenhandlung Carl Ernst Topp mit Ladengeschäft in der Adalbertstraße 11 verzeichnet, seit 1927 firmiert das Geschäft unter dem Namen Carl Topp. 1960 übernahm die Familie Graf, die aus der DDR emigriert war, das Ladengeschäft und betrieb es weiter unter dem Namen Carl Topp bis zur Aufgabe und dem Warenabverkauf 2021 weiter. In dem Geschäft, über das auch in Julia Söhngens Buch „Zeitkonserven. Frankfurter Traditionsgeschäfte“ von 2009 geschrieben wurde, war noch die 1928 verbaute Einrichtung vorhanden.[8] 2022 wurde die Einrichtung abgebrochen und entsorgt. Im Jahr 2023 eröffnete das Marburger Familienunternehmen Hintz-Bürsten das Geschäft mit einer neuen Ausstattung.

Adalbertstraße 12[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kunstglasmälerei Witthuhn & Co.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Laut Adressbuch Deutschlands der Glasindustrie von 1925, betrieb die Firma Witthuhn & Co. in der Adalbertstraße 12 eine Kunstglasmälerei, die sich auf Glasmalerei und Kunstverglasung in Blei und Messing spezialisiert hatte.

Ladengalerie Bockenheimer Warte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Adalbertstraße 2-12 von West (2013)

- Blick von Leipziger Straße (2013)

Auf dem im Krieg durch Bomben zerstörten Grund und Boden erbaute erst 1984 die DG Immobilien das Gebäudeensemble der Ladengalerie Bockenheimer Warte mit Ladengeschäften und 152 Wohnungen. Mitte 2018 wurde nach 34 Jahren die Ladengalerie von der DG Immobilien an das Family Office eines Frankfurter Privatinvestors verkauft.

Adalbertstraße 16[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rheingauer Hof[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Gebäude des Gasthauses Zum Rheingauer Hof in der Adalbertstraße 16 (Nordseite) entstand zwischen 1823 und 1840 in der damals noch selbständigen Stadt Bockenheim in Kurhessen. Entsprechend der damaligen Zeit wurde das Gebäude mit einem auffallenden Giebelschmuck versehen. Höhepunkte waren das Akroterion als Architekturelement der Bekrönung des Giebelfirstes sowie zahlreiche Vasen und natürlich auffallende Voluten an den Giebelecken. Die Liegenschaft lag vormals mit ihrer Straßenfront an der Straße Schöne Aussicht. Diese wurde zu Ehren des letzten Bürgermeisters Adalbert Hengsberger (1853–1923) nach der Eingemeindung von 1895 in Adalbertstraße umbenannt. Hinter dem Gasthausgebäude gab es ein Gartenlokal sowie ergänzende Gebäude wie Kegelbahn, Apfelwein-Kelterhaus und einen Vereinssaal für Veranstaltungen. Nach historischen Dokumenten des Instituts für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main) veranstaltete hier z. B. am 11. Februar 1893 die Bockenheimer Turngemeinde einen Maskenball. Auch fand, gemäß Auszug aus der Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung 1896, im Rheingauer Hof die 28. Jahresversammlung der israelitischen Lehrer Kurhessens statt. Nach dem Stadtchronisten Heinrich Ludwig wurde das Gasthaus 1830 erbaut, 1832 weiterverkauft an Herrn Bücking, 1839 an Jean Pierre Jansen. 1857 entstand der Saalbau als Hinterhaus. 1882 erwarb den Rheingauer Hof zeitweise der Rheinische Actien-Verein für Weinbau und Weinhandel Dilthey, Sahl & Co. als Hotel Kräusel. Zu den Gründern dieser 1867 errichteten Gesellschaft gehörte Theodor Dilthey[9] aus einer der größten Rheingauer Weinhändlerfamilien und Erster Präsident der Wiesbadener Industrie- und Handelskammer. In den 1880er Jahren entwickelte sich die Gesellschaft zum Hoflieferanten des Kaisers von Österreich sowie des russischen Zaren. Um 1900 kaufte den Rheingauer Hof der Hotelier Jean Zobel, daher auch der Name Hotel Zobel. 1935 war seine Tochter A. M. Zobel noch Firmeneigentümerin. Während der Arisierung wurde sie zur Geschäftsaufgabe gezwungen. Im Zweiten Weltkrieg wurden hier Zwangsarbeiter für die Hartmann & Braun AG einquartiert. Fliegerbomben zerstörten das Gebäude 1944. Historische Ansichtskarten vom Rheingauer Hof werden noch antiquarisch angeboten.[10]

Seit 1984 steht hier der Wohn- und Geschäftshauskomplex Ladengalerie Bockenheimer Warte (siehe Adalbertstraße 12) mit Tiefgarage, deren Einfahrt den Standort der untergegangenen Immobilie markiert.

Adalbertstraße 16H[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sommertheater in Bockenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Rollenbild aus Mosenthals Deborah am Wiener Burgtheater (19. Jahrhundert)

Antiquarisch wird ein historischer Programmzettel einer Vorstellung des Ballettmeister Friedrich Wilhelmi-Hoffmann vom Samstag, den 4. September 1858 im damaligen unbeheizten, strom- und abwasserlosen Bockenheimer Sommertheater angeboten. Dieses Sommertheater lag nach historischen Dokumenten der ISG Frankfurt am Main im Gartenbereich des zwischen 1823 und 1840 erbauten Gasthauses „Zum Rheingauer Hof“ in der ehemaligen Nassauer Straße, der späteren Adalbertstraße 16 (Nordseite) in der damals noch selbständigen Stadt Bockenheim. Diese Liegenschaft hatte damals noch ein Gartenlokal sowie ergänzende Gebäude wie Kegelbahn, Apfelwein-Kelterhaus und einen Vereinssaal für Veranstaltungen, wie für das Sommertheater Bockenheim. Annonciert wurde die Darbietung des damals bekannten Volksschauspiels in vier Akten Deborah des deutschen Dramatikers und Librettisten Salomon Hermann Mosenthal (1821–1877). Dieses, im sogenannten bürgerlichen Revolutionsjahr 1848 entstandene berühmteste Stück, behandelte die Ideen von Freiheit und Gleichheit, vom Brechen mit Religionsvorurteilen, stellte die unglückliche Liebe einer jungen, schönen Jüdin zu einem Christen dar und thematisierte vor allem die Frage, ob und wie christliche Mehrheit und jüdische Minderheit in einem aufgeklärten Staat miteinander leben könnten. Deborah wurde zu einem Repertoirestück an vielen deutschen Theatern und machte Mosenthal in der ganzen Welt bekannt. Schon vor der Annexion Kurhessens 1866 durch das Königreich Preußen musste der Betrieb dieses Sommertheaters eingestellt werden. Erhalten hat sich nur dieser Programmzettel.[11]

Adalbertstraße 21[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Drogerie Walter Englert[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Drogerie Walter Englert (2013)

Walter Englert[12] (* 16. März 1924; † 29. Mai 2011), war ein Okkultist und betrieb gemeinsam mit seiner Frau Uta in der Adalbertstraße 21 das Buch- und Kräuterhaus Occulta mit Drogeriebereich nebst Kiosk. In den 1960er Jahren operierte Walter Englert in der Loge „Freiherr Adolf von Knigge“ des Schweizer O.T.O.-Illuminatenordens,[13] einem Mitglied der Fraternitas Saturni, der Fraternitas Rosicruciana Antiqua (F.R.A.) und der Gnostisch-Katholischen Kirche. Der O.T.O. war dank seiner sexualmagischen Ausrichtung und seinem Rückgriff auf angebliche Traditionen des im Hochmittelalter zerschlagenen Templerordens zum populärsten Okkultorden des 20. Jahrhunderts geworden. Englert machte sich selbständig und sah sich seit den 1970er Jahren als weltweites Oberhaupt des O.T.O.-Ordens. Die damalige Mitgliederzahl dürfte allerdings äußerst gering gewesen sein.

Schon vor dem Tod Walter Englerts im Jahr 2011 galt sein Geschäftsziel in Bockenheim als unverständlich, entsprechend zeigten die verstaubten Auslagen seiner Buchhandlung kaum Bewegungen. Vor Jahren wurde die Buchhandlung vollständig geräumt. Verstaubte Glasscheiben und eine teilweise zerstörte Leuchtreklame zeugen noch heute von der Wirkungsstätte des Bockenheimer Okkultisten.

Adalbertstraße 23[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kino Germania-Theater[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Ecke Homburger Straße 34 Adalbertstraße 23 (2013)

Das Kino Germania-Theater auf dem Eckgrundstück Adalbertstraße 23 und Homburger Straße 34 mit 131 Sitzplätzen wurde um 1910 eröffnet. Der Erste Weltkrieg führte zur Schließung des Kinos.

Der mehrstöckige Vorkriegsbau wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach zunächst nur provisorisch einstöckig wieder aufgebaut. Hier wurde die legendäre Gaststätte Zum Trompeter Karl betrieben.[14] In den 1980er Jahren kaufte die Griechische Gemeinde Frankfurt am Main – Hessen e. V. das Eckgrundstück Adalbertstraße 23, Homburger Straße und errichtete hier ein neues, mehrstöckiges Geschäftshaus, in dem sie ein griechisches Kulturzentrum, einen Kindergarten und Räume für ihre Volkstanzgruppe unterhält. Das angrenzende neobarocke Mietshaus mit symmetrischer Putz- und Sandsteinfassade und reicher Bauplastik von 1904 in der Homburger Straße 36 hat den Zweiten Weltkrieg fast unzerstört überstanden und steht jetzt saniert unter Denkmalschutz.

Adalbertstraße 30[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gasthaus „Zum goldenen Löwen“[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Nassauischer Hausorden vom Goldenen Löwen

Das Wappentier des 1866 durch das Königreich Preußen okkupierten und untergegangenen Herzogtum Nassau war der nassauische goldener Löwe. Mit der Annexion des Herzogtums Nassau durch Preußen wurde das Gebiet zur Preußischen Provinz Hessen-Nassau. Auch im Wappen der preußischen Provinz Hessen-Nassau von 1868–1944 blieb der goldene Löwe erhalten. Oftmals schmückten sich nunmehr Gasthäuser mit dem Namen „Goldener Löwe“ im Stadtgebiet und im Umland. So verzierte auch dieses Wappen u. a. eine im Handel befindliche historische Werbepostkarte der Restauration „Zum goldenen Löwen“, Inhaber Josef Köhler, Ecke Adalbertstraße, Große Seestraße.

Fliegerbomben zerstörten 1944 auch die Gebäude auf diesem Eckgrundstück. Als Nachkriegsbebauung wurde ein heute noch bestehendes mehrstöckiges Wohngebäude errichtet, in dessen Erdgeschoss Ladenschäfte eingerichtet wurden.

Adalbertstraße 38-40[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Turngeräthe-Fabrik Heinrich Helwig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Während der ausklingenden Gründerzeit schaltete 1897 Heinrich Helwig für seine Bockenheimer Turngeräthe-Fabrik diese Werbeanzeige. Im Institut für Stadtgeschichte Ffm haben sich vom Sport- und Badeamt unter der Signatur 50 Az:449G noch Dokumente wie Sonderpreislisten über Turn- und Spielgeräte der Firma Heinrich Helwig, der Ersten Frankfurter Turn- und Spielgeräte-Fabrik aus Bockenheim, erhalten. Ebenso werden hier aus 1917 Briefkopf, Rechnung vom 6. März 1917 und Abbildung der Fabrik feiner Lacke, Polituren, Holzbeizen, Mattpräparate G.Helwig, Inh. Ernst Engelhard-Mannes, gegründet 1884, in der Adalbertstraße 38-40 aufbewahrt, wie auch Teile des Geschäftsverkehrs mit der Firma Statorwerk G. Helwig und Co. und/oder GmbH, Turn- und Spielgeräte, aus 1943, aufbewahrt.

Ein Bombenangriff zerstörte 1944 großflächig u. a. die Bebauung im Geviert Große Seestraße, Adalbertstraße und Schloßstraße, die in der Nachkriegszeit mit mehrstöckigen Mietwohnanlagen wiederaufgebaut wurde. Im Innenbereich diese Bebauung der Adalbertstraße wird in einem Hinterhaus ein Bar/Restaurant betrieben. Spuren der ehemaligen Turngeräthe-Fabrik Heinrich Helwig, bzw. der Firma Statorwerk G. Helwig und Co. sind nicht mehr vorhanden.

Adalbertstraße 42[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Feuerwehrausrüster Conrad F. Heitefuss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Adalbertstraße 44-48, aktuelle Bebauung (2010)

Feuerwehrausrüster Conrad F. Heitefuß für Feuerwehr- und Sanitäts-Mannschaftsausrüstungen – Vertreter von Carl Henkel, Bielefeld, seit 1871 Ausrüster von Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen. Fabrik sämtlicher Ausrüstungs-Gegenstände für Feuerwehren, Sanitäts- und Samariiter-Kolonnen, im Besonderen: Uniformen und Kleidungen.[15]

Adalbertstraße 44–48[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Liegenschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Nach dem Umbau: Studentenheim Alvarium, ehemals Headquarters (2013)

Das Grundstück wurde während der Industrialisierung Bockenheims vor und nach dem Ersten Weltkrieg bis 1939 gewerblich genutzt. Es lag verkehrsgünstig nahe dem Westbahnhof, zu dem damals noch ein Stichgleis von der Bockenheimer Warte aus führte. Ehemals war es Firmensitz der Frankfurter Strohhutfabrik AG, Adalbertstraße 44, deren Geschäftsführer und Aktionär Paul Gross (1883 Beindersheim – 1942 deportiert und ermordet in Lodz)[16] war. Er, seine Ehefrau Elsa Gross, geb. Mayer (1895–1942), sowie deren Eltern und Schwester wurden ebenfalls deportiert und in Lodz ermordet. Nach 1939 produzierten auf dem Gelände Adalbertstraße 44–48 die Präzisionswerkstätten Seeger & Co. (Kolben-Seeger),[17] die 1970–1972 ihre Firmenzentrale nach Eschborn und 2003 nach Steinbach am Taunus verlegten.

Im Zweiten Weltkrieg wohl vollständig zerstört, wurde auf dem Grundstück nach 1949 ein Verwaltungsgebäude errichtet, das in den vergangenen Jahrzehnten u. a. das Verwaltungsgericht Frankfurt und Büroräume verschiedener Firmen beherbergte. Nach dem Umzug des Verwaltungsgerichts in die Adalbertstraße und einem Leerstand wurde der, auch als „blaues Gebäude“ bekannte, Komplex an einen privaten Investor verkauft. Dieser baute es bis 2012 zu einem privaten Studentenwohnheim mit gehobenem Standard um und betrieb es unter der Bezeichnung Headquarters. Nach weiterem Verkauf an den Investor Uninest Student Residences Deutschland im Jahr 2017 wurde das Gebäude in Alvarium umbenannt.[18]

Adalbertstraße 61[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dampfschmirgelwerk J. Schönberg & Co.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Adalbertstraße 61, Straßenseite (2010)

- Adalbertstraße 61, Hinterhof (2013)

Fünfzehn Jahre nach Gründung des Deutschen Kaiserreiches wurde 1886 das Dampfschmirgelwerk als Raffinerie, Schmelzerei und Metallhandlung J. Schönberg & Co. in der Adalbertstraße 61 gegründet.[19] Schönberg betrieb hier in der Nähe bereits das Dampfsägewerk Delkeskamp & Schönberg. Bald verbesserte sich auch für dies Unternehmen die Infrastruktur entscheidend. 1888 wurde der Frankfurter Hauptbahnhof als damals größter Bahnhof Europas eröffnet und der naheliegende Bahnhof Bockenheim angebunden. 1891 beantragte J. Schönberg aus Bockenheim bei Frankfurt für seine Schärfmaschine ein Reichspatent.[20] 1892, sechs Jahre nach Gründung, zählte das Unternehmen, nach der Umstellung auf Schmirgelprodukte, bereits sechzig Arbeiter und zehn Angestellte einschließlich vier technischer Leiter. Damit gehörte es damals zu den größten Arbeitgebern Bockenheims.

1944 wurde die Liegenschaft, wie auch viele Nachbargrundstücke, bei einem Bombenangriff großflächig zerstört. Wiederaufgebaut wurde sie, den neuen Bedürfnissen entsprechend, als Mehrfamilienhaus mit schmuckloser Fassade. Spuren der historischen Bebauung des ehemaligen Dampfschmirgelwerkes J. Schönberg & Co. sind nicht mehr vorhanden.

Im Erdgeschoss des Vorderhauses betreibt ein deutschlandweiter Glücksspiel-Anbieter unter dem Namen Big Cash Casino GmbH eine seiner zahlreichen Frankfurter Filialen.

Kfz-Werkstatt MB Motors Inhaber Ralf Fischer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach 44 Geschäftstätigkeit wurde der freien Kfz-Werkstatt MB Motors des Maschinenbauingenieurs und Inhabers Ralf Fischer seine gepachtete Betriebsfläche im Hinterhof der Adalbertstraße 61-63 gekündigt, da der neue Eigentümer dieses Grundstück neu verdichtet und einen neuen Wohnkomplex errichten wird >ref<[MB Motors: Mit dem Kolbenfresser auf Du FR Kfz-Werkstatt MB Motors, Hinterhof der Adalbertstraße 61-63, schließt]>/ref<

Autosattlerei Renner GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das in den 1950er Jahren vom Sattlermeister Erwin Renner gegründete Unternehmen, wird jetzt von Uwe Renner, der auch Vorstandsmitglied der Innung und Mitglied des Berufsbildungsauschusses ist, in der Adalbertstraße 63 geführt und zählt zu den regionalen und bundesweiten anerkannten Sattlerbetrieben Deutschlands.

Hinduistischer Tempel Sri Nagapooshani Ammman Temple der Tamilen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit 2000 bestand im Hinterhof der Adalbertstraße 61-63 ein hinduistischer Tempel Sri Nagapooshani Ammman Temple der Tamilen, der aber vor Neubebauung des Grundstücks aufgegeben wurde. Die Tamilen stellen knapp zwölf Prozent der 20 Millionen Sri Lanker, die Singhalesen fast 74 Prozent. Große tamilische Emigrationswelle gingen seit den 1980er Jahren von Sri Lanka aus, da viele Tamilen dem Bürgerkrieg dort zu entfliehen versuchen. Die wirtschaftliche Entwicklung führte jüngst zu massiver Verarmung und Hungersnöten. Die weiteren Flüchtlinge flohen nach Australien, Europa, Nordamerika und Südostasien. Die größten Gemeinschaften außerhalb Südasiens sind heute in Durban, Toronto,London und Paris zu finden. Die größte tamilische Gemeinde in Deutschland befindet sich in Dortmund. Der größte Tamilische Hindutempel Kontinentaleuropas steht in Hamm (Sri-Kamadchi-Ampal-Tempel).Vor zehn Jahren wurden von der Botschaft schon 60.000 Geflüchtete geschätzt. In Frankfurt wurde der „Sri Nagapooshani Amman Temple Germany“/ஸ்ரீ நாகபூஷணி அம்மன் கோவில் in den Hinterhof der Schlitzer Straße 4 verlegt.

Am Industriehof[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am Industriehof 17[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Fatima Zahra-Moschee[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Mädchenname Zahra stammt aus dem Arabischen und bedeutet zum einen "die Blume" oder "die Blüte", von arabisch zahra (Blume, Blüte). Zum anderen wird dem Vornamen Zahra auch die Bedeutung "die Strahlende", von arabisch zahara (leuchten, blühen), zugeschrieben. Vermutlich als Kombination aus beidem ist aber auch "die Schöne" eine beliebte Namensbedeutung für Zahra. Verbreitung in der arabischen und muslimischen Welt fand der Vorname Zahra durch Fāṭima bint Muḥammad, die Tochter des Propheten Mohammed, die den Beinamen "Zahra" trug und unter dem Namen Fāṭima al-Zahrā bekannt ist.

2007 hat, begleitet vom sogenannten „Hausener Moscheenstreit“, die Planung zum Bau einer Moschee am Rande des Industriehofs begonnen.[21] Im darauffolgenden Jahr wurde der Bau genehmigt, der Grundstein wurde im Juni 2009 gelegt. Die Moschee soll Fatima Zahra-Moschee heißen und wird von türkisch-pakistanischen schiitischen Muslimen betrieben. Die Architektur ist modern gehalten und hat nur wenige dezent orientalisierende Elemente. Das Gemeindehaus hat einen Kuppelaufbau und zwei Minarette, die mit 16 Meter Höhe den vier- bis fünfstöckigen Gebäudekomplex geringfügig überragen. Neben Gebetsräumen soll das Gebäude über mehrere Läden, ein Bistro sowie Mehrzweckräume für Gemeinde- und Jugendarbeit verfügen. Durch den Bau eines angrenzenden Wohnhauses soll das Projekt finanziert werden. Das Mehrfamilienhaus wurde 2013 fertiggestellt, die Bodenplatte der zukünftigen Moschee 2013 gelegt.[22] Trotz Baubeginns im Jahr 2009 ist die Moschee im Jahr 2021 noch immer im Rohbau.[23] 2010 war die Moschee wegen radikaler Äußerungen ihres damaligen Imams bundesweit im Gespräch.[24]

Am Leonhardsbrunn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am Leonhardsbrunn 7[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Villa Schwarzschild[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Villa Schwarzschild (2012)

Repräsentative neoklassizistische Villa , Am Leonhardsbrunn 7 und Ditmarstraße 9. Entwurf des Architekten L. Valentin mit bossierter Fassade von 1913. Bauherr war das Ehepaar Eduard Heinrich David Schwarzschild (1875–1939) und Blanche Julie, geb. Pohl, (* 1885 Paris), Teil der Familie Scharzschild-Ochs, eine alteingesessene Händlerdynastie der Textilbranche, Zweig einer alten niederrheinischen 1499 in Frankfurt eingewanderten jüdischen Familie mit einem Seidenhandelsgeschäft in herausragender Lage am Rossmarkt 13 (vormals Rossmarkt 7)/Kleiner Hirschgraben 10. Dieses Geschäftshaus wurde von den Architekten Hermann Ritter (1851–1918) und Hellmuth Cuno (1867–1951) erbaut. Ein weiteres Geschäft befand sich in Berlin, Leipziger Straße 83.

Das Ehepaar Schwarzschild musste nach Ausweisung aus ihrer Villa Am Leonhardsbrunn 7 nach Frankfurt, Liebigstraße 53 (Doppelhaus siehe Liebigstraße 51) zwangsumsiedeln. In dem Haus lebte vormals von 1894 bis 1898 der Arzt Alois Alzheimer. Eduard war Mitinhaber des alteingesessenen Seidenhandelsgeschäftes Schwarzschild-Ochs am Rossmarkt, das zwangsarisiert wurde und als arische Firma SETAG AG Berlin fortgeführt wurde. Eduard Schwarzschild nahm sich hier 1939 das Leben. Seine Frau Blanche konnte zunächst nach Frankreich entkommen und 1941 von Südfrankreich in die USA emigrieren. Nach Kriegsende wurde das Doppelhaus Am Leonhardsbrunn 7, Ditmarstraße 9 von der US-Armee, wie die Gebäude der Nachbarschaft, beschlagnahmt. Nach Freigabe mietete dies Gebäude das Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen. Seit 2016 Leerstand mit umfangreicher Sanierung und Umbauarbeiten.

Einigen Familienmitgliedern der Schwarzschilds gelang in der Nazizeit die Flucht, andere wurden verschleppt und ermordet, einige verübten Selbstmord. Siehe dazu Eva Stille, Vertreibung der Frankfurter Juden aus der Bekleidungswirtschaft, 1999. Nachkommen leben in den USA. In Großbritannien gibt es noch ein Textilunternehmen Schwarzschild-Ochs.[25]

Am Leonhardsbrunn 12-14[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Villa Merton[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Villa Merton (2007)

Die Villa Merton ist eine neubarocke Villa von 1927 mit symmetrischer Fassade und Mittelresalit mit aufwendigem Eingangsportal. An das Gebäude schließt sich ein Gartensaal an. Bauherr war Richard Merton, unter anderem Eigentümer der Metallgesellschaft. Die Villa wurde gebaut nach Plänen des Holsteinischen Hauses in Basel, der Architekt war der Frankfurter Anton Eyssen. Das Bauvolumen soll damals bei einer Million Reichsmark gelegen haben. Richard Merton wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und musste seine Villa 1939 für 135.000 Reichsmark verkaufen. Der Kaufpreis wurde nicht bezahlt. Merton floh nach England, seine Villa wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt. Nach dem Krieg wurde das Haus zunächst von der US-Militärbehörde beschlagnahmt und danach an den aus dem Exil zurückgekehrten Richard Merton zurückgegeben. Merton verkaufte die Villa an die Stadt Frankfurt, die sie langfristig an den Union International Club e. V. verpachtete. Der Union-Club lässt im Haus Vortragsveranstaltungen abhalten und richtete ein First-Class-Restaurant mit dem Namen Villa Merton ein.

Am Römerhof[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am Römerhof X[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

ADAC-Verkehrsübungsplatz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach 54 Jahren wurde der Pachtvertrag von 1958 von der Stadt Frankfurt am Main mit dem ADAC Hessen wegen des geänderten Bebauungsplans für das Rebstockviertel-Am Römerhof nicht verlängert, auch um zunächst Parkplatzfläche für die immens vergrößerte Messe Frankfurt auszuweisen.

Am Römerhof 13[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bowling- und Kegelzentrum Rebstock[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ende 2022 wurde nach fast 50-jähriger Betriebsdauer das Bowling- und Kegelzentrum Rebstock zugunsten einer zukünftigen Wohnbebauung aufgegeben.

Am Römerhof 13c[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gymnasium Römerhof[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Eingang Gymnasium Römerhof (2022)

- Planung Gymnasium Römerhof (2020)

Am Römerhof 15f[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gutshof Rebstock[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Den Gutshof Rebstock gab es schon vor der Straße Am Römerhof. Er befand sich an der heutigen Adresse Am Römerhof 15f.

Rebstock-Flugplatz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Plakat der Internationalen Luftschifffahrtaustellung (1909)

Auch den Rebstock-Flugplatz gab es schon vor der Straße Am Römerhof; aber an der heutigen Adresse Am Römerhof 15f lagen dessen Gebäude, und das eigentliche Flugfeld erstreckte sich nördlich davon. Der Gutshof Rebstock auf einem Teil des Rebstockgeländes entwickelte sich, ausgehend von der Internationalen Luftschifffahrtaustellung vom 10. Juli bis zum 31. Oktober 1909, mit seinen Luftschiffhallen und seinem Flugplatz für Propellerflugzeuge zu einem ersten Flughafen der Stadt Frankfurt.[26] Das ISG Frankfurt vermerkte am 19. April 1926, dass der Flughafen Frankfurt nunmehr von elf Fluglinien beflogen werde. Damals neu in Betrieb waren die Linien Frankfurt/M.-Karlsruhe-Basel, Frankfurt/M.-Köln-Düsseldorf-Amsterdam und Frankfurt/M.-Düsseldorf-London.

Ende des Zweiten Weltkriegs zerstörten Fliegerbomben die damalige Bebauung.[27]

Frankfurter Feldbahnmuseum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Frankfurter Feldbahnmuseum (2007)

Am Römerhof 15f ist seit 1987 die Adresse des Frankfurter Feldbahnmuseums, das 1976 an anderer Stelle begründet wurde.

Deutsche Touring[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Firmenlogo (2015)

Die DTG Deutsche Touring GmbH wurde 1948 von der Deutschen Bundesbahn mit Sitz in Frankfurt/Main-Rebstock als deutsches Busunternehmen zwecks Betrieb internationalen und nationalen Linienbusverkehrs am ersten Flughafen in Frankfurt, dem sogenannten Luftschiffhafen am früheren Hofgut Rebstock gegründet. Sie gehörte, auch dank gesetzlicher Vorgaben, einst zu den bedeutenden Busgesellschaften Europas.

Bis 2005 besaß die DB Fernverkehr AG die Mehrheit an der Deutschen Touring, ab 2005 wechselten die meist ausländischen Anteilseigner und -mehrheiten. Der Hauptsitz wurde nach Eschborn verlegt. 2017 meldete die Deutsche Touring Insolvenz an. Im August 2017 wurde die Deutsche Touring vom langjährigen Partner CroatiaBus, einem Tochterunternehmen der Globtour-Gruppe, übernommen, die seither alleiniger Gesellschaft ist.[28]

Im Rahmen der Liberalisierung des Fernbusmarkts und einer Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes erreicht das erst 2012 gegründete Unternehmen Flix in Deutschland 2018 einen Marktanteil von 90 Prozent.

Am Römerhof 19[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ordnungsamt Frankfurt am Main[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ordnungsamt Frankfurt einschließlich Zulassungsbehörde, Führerscheinstelle etc.

Am Römerhof 23[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Busbetriebshof der „Verkehrsgesellschaft Frankfurt“ (VGF) und der „In der City Bus“ (ICB)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

traffiQ ist für die Stadt Frankfurt am Main das, was der RMV für die Region ist. traffiQ organisiert als lokale Nahverkehrsgesellschaft für die Stadt Frankfurt am Main den gesamten Bus- und Bahnverkehr.

Der sanierungsbedürftige Busbetriebshof (ICB) der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) wird durch den britischen Industrieimmobilienkonzern Segro nach Rödelheim verlegt. Die ICB ist eine Konzernschwester der VGF und benötigt für das Depot eine Fläche von etwa 46 000 Quadratmetern für zirka 200 Busse. Auf dem früher von der US-Army genutzten Gelände in Rödelheim, an der Gaugrafenstraße, wird die ABG der VGF für einen zweistelligen Millionenbetrag ein neues Busdepot mit Werkstatt bauen. 2025 werde der Umzug abgeschlossen sein, und dann werden auf dem Areal des alten Depots am Rebstock die Bagger rollen. Geplant sind rund 200 Millionen Euro für 600 Wohnungen im ersten Bauabschnitt. Bei einer dichteren Bebauung mit bis zu sieben Stockwerken, sind noch mehr Wohnungen möglich. Für ein urbanes Quartier mit Blockrandbebauung und Innenhöfen soll es alsbald einen städtebaulichen Wettbewerb ergeben, den die Stadt noch ausloben will.

Planerische Konsequenzen ergeben sich auch für das westlich anschließende Gebiet bis zum Gelände des Polizeisportvereins Grün-Weiß. Dessen Sportplatz soll ein Stück nach Norden verlagert werden. Ob der Schießstand bleiben kann, wird noch geprüft. Das Sportgelände haben die Planer als Standort für eine weiterführende Schule vorgesehen. Welche das sein könnte, ist noch offen. Klar ist nur: Bedarf gibt es wegen des rasanten Wachstums der Schülerzahlen. Attraktiv wäre der Standort auch für den Frankfurter Westen.

Schwieriger ist die Entwicklung der Grundstücke zwischen Busdepot und Sportplatz. Erhalten bleiben soll das erst 2009 errichtete Zentrum Rund ums Auto mit der Kfz-Zulassungsstelle. Geplant ist aber, den großen Parkplatz deutlich zu verkleinern. Die Entwicklung sei vergleichsweise einfach, da die Grundstücke bereits der Stadt oder stadtnahen Stiftungen gehörten. In Privatbesitz ist nur das Gelände des TÜV Hessen, das zum Teil an einen Autohändler vermietet ist. Der TÜV wäre aber bereit, es bis auf eine kleine Service-Stelle zu räumen.

Nicht bedroht von Planungsänderungen seien, laut Aussagen der Stadt Frankfurt, das Feldbahnmuseum und die benachbarten Kleingärten.

KGV Römerhof 1947 e.V.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kleingartenverein mit 120 Kleingärten.

Am Römerhof 53[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Battelle-Institut[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das deutsche Battelle-Institut, benannt nach dem nur 40 Jahre alt gewordener Stifter Gordon Battelle (1883–1923) aus den USA,[29] mit Sitz in Frankfurt war schon seit Gründung im Vereinsregister am 23. Mai 1949 mit der Rechtsform Verein als gemeinnützige Laboratorien für Vertragsforschung eingetragen. Vereinszweck war offiziell die Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Allgemeinheit der Wirtschafts- und Sozialforschung einschließlich der Beratung und Bearbeitung von Forschungsaufträgen auf den Gebieten Chemie, Physik, Metallurgie und Maschinenbau. Gründungsinitator war das Battelle-Memorial-Instituts in Columbus (Ohio). Die Steuerlast und die einzelnen Kapitalgeber blieben so im diffusen. Dem Battelle-Institut mit Sitz in Frankfurt haftete seit seiner Gründung das Vorurteil einer tätigen US-Wirtschaftsspionage an.[30]

Am 19. Oktober 1956 wurde hier der erste kommerziell erhältliche Computer aus den USA im Wert von damals sieben Millionen DM, ein UNIVAC I Factronic des US-Herstellers Remington Rand, eingeweiht. Die Rechenanlage wird heute im Deutschen Museum in München ausgestellt. Im Sommer 1956 wurde dieser Univac-Rechner Nr. 35, insgesamt wurden 46 Stück produziert, zerlegt und mit Konsole, Drucker und Bandlaufwerken in zwei Transportflugzeugen von der Ostküste der USA nach Frankfurt geflogen. Der Röhrenrechner stand im Europäischen Rechenzentrum, das räumlich zum Frankfurter Battelle-Institut gehörte. Hier setzten sechs Techniker die 20 Tonnen schwere Anlage wieder zusammen, und am 19. Oktober 1956 wurde der Computer in Dienst gestellt. Im Februar 1960, nach dreijähriger Laufzeit, wurde die Anlage als technisch veraltet abgeschaltet[31]

Auch das Gebäude des Battelle-Instituts war dann in die Jahre gekommen, und die Stadt Frankfurt sah nach Plänen der Architekten Peter Eisenman und Albert Speer für das gesamte Rebstockgelände eine andere Nutzung vor. So wurde es notwendig für Battelle, ein neues Forschungsinstitut zu errichten. Die Steucon GmbH übernahm diesen Auftrag und plante zusammen mit Architekten und Fachingenieuren auf einem Grundstück in Sossenheim ein komplett neues Forschungsinstitut. Die Vertragsverhandlungen mit allen rechtlichen Vereinbarungen und finanziellen Auswirkungen waren abgeschlossen, die Verträge lagen zur Unterzeichnung bereit. Kurz vor Abschluss entschied allerdings Battelle in USA, die Europa-Aktivitäten in Genf zu konzentrieren, womit das Projekt hinfällig wurde.[32] Das Battelle-Institut Frankfurt wurde Mitte der 1990er Jahre geschlossen. Alle Betriebsgebäude wurden vollständig abgebrochen. Auch die Reste des von 1958 bis 1968 betriebenen Forschungsreaktors FRF-1 des Instituts für Kernphysik der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität[33] mussten entsorgt werden. In den Jahren 2005 und 2006 wurden die schwach strahlenden Reste des Forschungsreaktors vollständig zurückgebaut. Im Oktober 2006 wurde auch dieses Gelände zur uneingeschränkten weiteren Nutzung freigegeben. Ein neuer Bebauungsplan wurde von der Stadt Frankfurt am Main beschlossen.

Bereits 1991 wurde nach Aufzeichnungen des Instituts für Stadtgeschichte Frankfurt am Main in Eschborn die „Battelle Ingenieurstechnik GmbH“, Düsseldorfer Straße 9, 65760 Eschborn, als eine Nachfolgeorganisation des Battelle-Institutes gegründet. In diese Battelle Ingenieurstechnik GmbH ging zunächst nach der Privatisierung das Institut über; sie endete dann aber in einer Insolvenz.

Beispielhafte Literaturerzeugnisse:

- Die gesellschaftliche Herausforderung der Informationstechnik. Battelle-Institut: Sozialwissenschaftliche Reihe des Battelle-Instituts e. V. ; Bd. 10. Krebsbach-Gnath, Camilla und Shirley van Buiren. Oldenbourg Verlag; 1986. IX, 238 Seiten; Broschiert. Sprache: Deutsch. ISBN 3-486-53651-6; EAN: 9783486536515

- Wasserbedarfsentwicklung in Industrie, Haushalten, Gewerbe, öffentlichen Einrichtungen und Landwirtschaft: Prognose des Wasserbedarfs in der BRD bis zum Jahr 2000; Verlag: Battelle-Institute e. V.; Frankfurt, 1972

- Wärmepumpen für Heizung, Kühlung und Energierückgewinnung 1976–1990; Battelle-Institute e. V. (Hrsg.); ISBN 3-921059-93-3 / ISBN 978-3-921059-93-7; Verlag: Köln : TÜV Rheinland, 1979

Auf die freigeräumte Grundstücksfläche des ehemaligen Battelle-Institutes und ihrer Nachbarschaft zwischen Leonardo-da-Vinci-Allee, Wiesbadener Straße und Am Römerhof sollen, nach Projektion des Frankfurter Stadtplanungsamtes von 2019, rund 950 Wohnungen gebaut werden. Das Gelände war ursprünglich für eine gewerbliche Bebauung vorgesehen. Auch müssen für das neue Baugebiet rund 0,38 Hektar Wald gerodet werden, der aber ein Restbereich des ehemaligen Rebstockwaldes als Teil des Biegwaldes wäre. Teil des neuen Wohngebiets soll auch der Lindberghplatz sein, benannt nach dem Luftfahrt-Pionier Charles Lindbergh. An der Ecke zum Katharinenkreisel solle es dann ein Hotel, gewerbliche Nutzungen und weitere circa 50 Wohnungen geben[34]

Am Weingarten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am Weingarten 12[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wohnhaus des Wilhelm Eckerlin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Ein Jaguar XK 120 Cabrio (2014)

Am Weingarten 12 wohnte der Rechtsanwalt und Fabrikant Wilhelm Eckerlin, einer der zwei Gesellschafter der Raster-Fabrik Herbst & Illing, die Druckraster für die Glas- und Textilindustrie lieferte. Heute noch wird ein Preisverzeichnis aus 1926 über Koh-in-Noor Original-Glas-Gravur-Raster von der Firma Herbst & Illig, Frankfurt-Bockenheim, antiquarisch zum Kauf angeboten.[35] Wobei Koh-i-Noor auf Persisch so viel wie „Berg des Lichts“ heißt und hier für die herausragende Gütebezeichnung steht. Leider sind Unterlagen und das Unternehmen fast vollständig untergegangen.

Wilhelm Eckerlin gehörte 1922, mitten in Inflation und hoher Arbeitslosigkeit, zum Gründerkreis des Sportvereins für Schutz- und Gebrauchshunde (SSGH) in Bockenheim. Gründungslokal war ein Gasthaus an der Ecke Schloßstraße und Große Seestraße. Er verpachtete, laut Vereinshistorie der SSGH, verschiedene Vereinsgrundstücke und verkaufte letztlich dem Verein zu Sonderkonditionen das heutige Vereinsgrundstück im Biegwald in Frankfurt-Rödelheim[36]. Auch war Eckerlin als potenter Autofan bekannt, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Zeiten hoher Inflation und Arbeitslosigkeit bei dem Darmstädter Karosseriebauer Autenrieth den Umbau seines englischen Jaguars XK 120 Cabrio in Auftrag gab und diesen auch bezahlen konnte.

Basaltstraße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Basaltstraße 17[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Frankfurter Vereinigte Kunst- und Natur-Eiswerke J. F. W. Haack[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Unternehmen "Natur-Eiswerke J.F.W. Haack" lieferte bereits 1862 Eis in die damals noch Freie Reichsstadt Frankfurt am Main, J.W. Haack war ursprünglich ein Konditoreibetrieb. 1898 übernahm die von Gustav Adolf Günther in Hanau gegründet Firma "Eis-Günther" das Geschäft, der Eis aus eigenen Teichen gewann und in meterdick isolierten Eisspeichern einlagerte. Fünf Jahre vor der Übernahme der "Natur-Eiswerke J.F.W. Haack" kamen 1884 die Eiswerke in Enkheim zur Firma "Eis-Günther". Dort war der Riedteich die Grundlage für deren Eisgewinnung. Zum Riedteich wurde das Enkheimer Ried durch den Abbau von Torf; von 1829 bis 1864 hatte die Gemeinde Enkheim das Gebiet zu diesem Zweck verpachtet. Durch den Torfstich entstanden mehrere Tümpel verschiedener Größe und mit bis zu fünf Metern Tiefe. An diesen wurde bis 1924 Eis für Kühlungszwecke gestochen. Um die Ausbeute an Eis zu vergrößern, wurde das im Ried stehende Wasser im Herbst aufgestaut und das Schmelzwasser im darauf folgenden Frühjahr wieder abgelassen.

Fabrikant Günther ließ dort jeden Winter, sofern es ging, Eis abbauen und lagerte es in zwei riesigen Holzhallen nördlich des Riedteichs. Damit seine Ware ihm nicht dahin schmolz, waren die Hallen mit einer zusätzlichen Schicht aus Sägemehl isoliert. Sobald das Eis dick genug war, rückten Männer, die sogenannten Eisbären, an und machten sich mit bleibeschwerten Sägen und Flößerhacken daran, das Eis abzubauen. Ähnliche Technik wird heute in den Alpen zur Sicherung der Restgletscher angewandt. 1907 wurde in Frankfurt die in der Langestraße 23 seit 1883 ansässige Likör- und Essigfabrik Daniel de Bary Nachfolger Andreas Ebert übernommen und zu einer Kunsteisfabrik umgebaut. Das Unternehmen "Eis-Günther" besaß ca. 100 Pferde und 30 gelbe Fuhrwerke. Dank der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Enkheim kann man erfahren, dass die große Eishalle der "Eiswerke Günther" in Enkheim am 7.Mai 1928 ein Opfer der Flammen wurde. Das Werk in Enkheim wurde 1981 abgerissen und es entstand eine Einfamilienhaussiedlung "Am Eiswerk".

Das ISG Frankfurt verwahrt noch ein Foto, dass eine größere Wasserfläche mit Blick auf Gebäude der Basaltstraße zeigt. Vom Unternehmen "Natur-Eiswerke J.F.W. Haack" zeugt noch ein Prospekt mit einer Preisliste zum Eis Abonnement von 1931. Angeboten wird Krystall-Eis aus reinem Quellwasser. Auch Eisschränke wurden gleich mit angeboten.[37]

In der Basaltstraße 17 betrieb ab 1885 die Frankfurter Vereinigte Kunst- und Natur-Eiswerke von J. F. W. Haack ihr Unternehmen ausschließlich mit Natureis. Sein Gewerbebetrieb war aber nach Unterlagen des ISG Frankfurt nicht nachhaltig und wurde aufgegeben. 1874 und 1876 hatte Carl von Linde Patente für Kältemaschinen erhalten. Deren Markteinführung bedeuteten das Ende der Natureis Anbieter. Lindes Maschinen wurden zunächst industriell in Brauereien eingesetzt. Daher bauten die Eiswerke J.F.W.Haack um 1900 einen fünfstöckigen Gebäudekomplex in der Nachbarschaft in der Basaltstraße 23.[38]

Basaltstraße 23[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Schlachthof Bockenheim (1855)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zehn Jahre vor der 1866 erfolgten Okkupation Bockenheims durch das Königreich Preußen, ließ 1855 das Kurfürstentum Hessen-Kassel auf damals noch freiem Feld ein städtisches Schlachthaus für die selbständige Stadt Bockenheim errichten, um dem wachsenden Zustrom von Menschen eine Versorgungsgrundlage zu sichern. Zwischen die später angelegten Metzstraße, Basaltstraße und Florastraße wurden eine Schlachthalle für Großvieh, sowie eine Schlachthalle für Schweine und Kleinvieh errichtet, nebst Stallungen und Verwaltungsgebäude im damals üblichen Backsteinstil in gotischen Formen. Historische Aufzeichnungen vermerken im Durchschnitt ca. 10.000 jährliche Schlachtungen. Der rasante Bevölkerungsanstieg von 41.458 Einwohnern 1817 zu 136.831 Einwohnern in 1880 in Frankfurt, die Bemühungen einer Eingemeindung von Bockenheim nach Frankfurt oder auch die 1866 erfolgte Okkupation Kurkassel, führte zum Bau des Frankfurter Schlacht- und Viehhofs 1882–1885 und damit zur Schließung des Schlachthofs Bockenheims. Deren Gebäude wurden niederlegt, Straßen und Wohnhäuser auf deren Grund angelegt. Dadurch verlor auch eine Eisfabrik, Frankfurter Vereinigte Kunst- und Natur-Eiswerke von J. F. W. Haack, in der Nachbarschaft zum Schlachthof ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage. Um 1900 wurde auf diesem Grund eine Gaststätte mit dahinter liegendem Festsaal Zur Liederhalle erbaut.[39]

Gaststätte mit Festsaal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Um 1900 entsteht der Gebäudekomplex in der Basaltstraße 23, Eigentümer sind die Eiswerke vorm. Haak. Das Erdgeschoss des fünfstöckigen Vorderhauses wird als Gaststätte genutzt und ist über einen Zwischenbau mit dem Festsaal im Hinterhaus, dem heutigen Titania, verbunden. In den folgenden Jahren übernimmt der Frankfurter Bürgerbrauverein die Liegenschaft.

Gaststätte „Zur Liederhalle“[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Basaltstraße 23, Torbogen (2012)

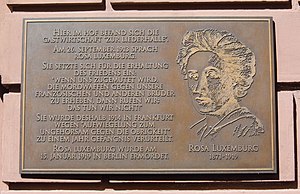

- Gedenktafel Basaltstraße 23, Rosa Luxemburg (2012)

Die Liederhalle, Pächter Hans Müller, mit angeschlossenem Saal für Tanzveranstaltungen und größere Vereinsfeiern wird in dieser Zeit zu einer der größten Veranstaltungssäle Frankfurts, insbesondere für politische Zusammenkünfte. Sie ist das Stammlokal der Frankfurter Sozialdemokraten. In den Räumen der Liederhalle befindet sich ab 1907 auch die vereinigte Bibliothek der Bockenheimer Gewerkschaften und der Sozialdemokratie.[38]

Titania-Lichtspielpalast[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach dem Ersten Weltkrieg erwirbt der Wirt Hans Müller die “Liederhalle” und baut diese im Jahr 1928 zu einem Lichtspieltheater um, die Gaststätte wird eingeschränkt weitergeführt. 1941 wird der “Titania-Lichtspielpalast” umfangreich modernisiert und die Gastwirtschaft muss dem neuen Kinofoyer mit Nebenräumen weichen. Der Gebäudekomplex übersteht den Zweiten Weltkrieg weitgehend unbeschadet, in den 1950er Jahren wird das Kino nochmals modernisiert, muss 1977 jedoch aus wirtschaftlichen Gründen seine Pforten schließen.[38]

Alt-Katholische Kirche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Alt-Katholische Kirche (2007)

Die Alt-Katholische Gemeinde Bockenheim erwirbt 1985 den gesamten Gebäudekomplex von der Familie Müller für ihr Gemeinde- und Pfarramt sowie ihr Bildungswerk. Im ehemaligen Café wurde eine Kapelle eingerichtet. Sie veräußert den Kinosaal mit Hoffläche und Tordurchfahrt an die Saalbau GmbH der Stadt Frankfurt.

Saalbau Bürgertreff Titania (1989–1998)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Bürgertreff Titania Basaltstraße (2007)

1987–1989 erwirb die Saalbau GmbH der Stadt Frankfurt den Kinosaal, die ehemalige “Liederhalle”, und eröffnete hier im Juni 1989 das 38. Bürgerhaus der Stadt Frankfurt namens "Titania"mit ca. 300 Sitzplätzen. Damalige Umbaukosten ca. 7,5 Millionen DM. 1985 hatte die Stadt zuvor das Bockenheimer Depot saniert und als Spielstätte eröffnet. 1998 beschloss die Saalbau GmbH im Zuge ihrer Sparmaßnahmen die Schließung dieses Bürgerhauses. Die Räumlichkeit wurde zunächst vom Privattheater Galli genutzt.In Zusammenarbeit mit der FAAG, der Saalbau GmbH und dem Kulturamt der Stadt Frankfurt baut das FREIE SCHAUSPIEL ENSEMBLE das TITANIA zu einem Theaterraum um. Im Herbst 2010 bezieht das FREIE SCHAUSPIEL ENSEMBLE sein neues Domizil und eröffnet die erste Spielzeit im neuen Haus mit DIE HEILIGE JOHANNA DER SCHLACHTHÖFE. Zurzeit ist das Titania die subventionierte Spielstätte auch anderer freien Bühnen.

Bockenheimer Landstraße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bockenheimer Landstraße 121[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

BP-Großtankstelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bis zum Abbruch, bedingt durch Bau der 1962 vom Architekt Ferdinand Kramer konzipierte zweigeschossige Mensa, befand sich auf diesem Grundstück in der Nachkriegszeit im Nahbereich der Autobahn eine BP-Großtankstelle, anfangs sogar mit Tankservice. Später wurde, nach abendlichem Betriebsschluss, das Betriebsgelände der Tankstelle gerne als Parkplatz von den abendlichen Gästen der Keller-Musiklokal/bar Mackie Messer benutzt.

Bockenheimer Landstraße 133[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mexicana Bar, Ecke Merton Straße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ehemaliger Standort der Mexicana Bar

Noch vor den 68er trieb es junge Studenten und/oder Revoluzzer, GI’s aus dem fernen USA vor und nach ihrem Kriegseinsatz in Vietnam, angehende und berufserfahrene Zuhälter zum Trinken, Tanzen mit damals aktueller Musik des Rock & Roll-, Beat- und Blues die steile Treppen runter in Rotlicht beleuchteten Kellerräume der teilweise kriegsbeschädigten, meist schon besetzten Wohnhäuser in der Merton Straße Nähe der Bockenheimer Warte. Diese Gebäude säumten die Stichstraße „Merton Straße“ Richtung Haupteingang Jügelhaus der Johann-Wolfgang-Goethe Universität. Sie wurde nach Kriegsende nach dem durch die Nazis verfolgten, Bankier, Industriellen und Mäzen der Universität Rudolf Merton (1881–1960) benannt. Die Bauplanung sah, auch wegen des starken Anstiegs der Studentenzahlen, den Abriss dieser Häuser und die Bebauung mit einem studentischen Sozialzentrum nebst zweiter Mensa vor. Dies bedeutete natürlich auch das Ende der MEXICANA BAR. Der Umzug des Unicampus von Bockenheim ins Westend machte auch diese Planung nachträglich wieder obsolet. Die zweite Mensa wurde zwischenzeitlich wieder geschlossen.[40] Der Teil der Merton Straße, die von der Bockenheimer Landstraße bis zum Jügelhaus führte, wurde beseitigt, bzw. komplett überbaut.

Bockenheimer Landstraße 134-138[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Zentralbibliothek, von Ferdinand Kramer entworfen (2023)

Die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ist mit über zehn Millionen Medieneinheiten die größte Universitätsbibliothek in Deutschland und die fünftgrößte Bibliothek im deutschsprachigen Raum. Sie ist laut Bibliotheksgesetz des Landes Hessen Pflichtexemplarbibliothek für das Stadtgebiet Frankfurt.

Sie entstand 2005 aus der Stadt- und Universitätsbibliothek, in der nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere Frankfurter Bibliotheken zusammengeführt worden waren – darunter die seit dem 15. Jahrhundert bestehende Stadtbibliothek und die Rothschild-Bibliothek – und der Senckenbergischen Bibliothek.

Bockenheimer Landstraße 136[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Druckerei Dondorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Druckerei Dondorf (2017)

Der Frankfurter Lithograf, Abgeordneter und Unternehmer Bernhard Dondorf (1809–1902)[41] erbaute 1873 ein neues Fabrikgebäude in Bockenheim an der Bockenheimer Landstraße 136. auf einer Fläche von insgesamt 6000 m² Fläche, dass er von der die Stadt Frankfurt für 73.000 Mark gekauft hatte. Dieses Fabrikgebäude wurde 1899 mit einem großen Backsteingebäude auf einem neu erworbenen Nachbargrundstück erweitert. Der hohe Schornstein zeugt noch heute von der damaligen Dampfmaschinentechnik.

Weltkrieg und Wirtschaftskrise führten 1928 u. a. zur Aufgabe und Verkauf an die Union-Druckerei, Das nunmehr 11.206 m² Betriebsgrundstück wurde für 935.000 Mark verkauft. und 1929, nach Plänen des Architekten J.W. Lehr, für weitere 300.000 Mark, mit einem repräsentativen Verwaltungsgebäude der gewerkschaftlichen Volksstimme im Bauhausstil neu bebaut. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde die Volksstimme verboten und die Union-Druckerei aufgelöst. Nun wurde der Gebäudekomplex durch eine Vielzahl von Mietern genutzt. Ein Luftangriff am 8. Februar 1944 zerstörte große Teile des Komplexes. Das repräsentative Verwaltungsgebäude wurde völlig zerstört, das Backsteingebäude brannte aus, blieb jedoch erhalten. Unversehrt blieb der Schornstein. Nach dem Krieg erfolgte die Rückgabe der Liegenschaft an die Union-Druckerei und der Wiederaufbau. Seit 1961 werden Teile der Gebäude durch die benachbarte Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main genutzt.

Nach Umzug des Kunstgeschichtlichen Institutes der Uni-Frankfurt, als eines der 54 Kunsthistorischen Institute in Deutschland, die den Studiengang Kunstgeschichte mit unterschiedlichen Schwerpunkten anbieten, vom Campus Bockenheim zum neugebauten Campus Westend in die Rostocker Straße 2, stand das Gebäude der ehemaligen Druckerei Dondorf leer. 2023 wurde beschlossen, das das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik seinen Standort von Frankfurt, Grüneburgweg 14, nach Bockenheim zu verlegen und in einen Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Druckerei Dondorf ziehen wird. Eingehende Analysen der noch vorhandenen Bausubstanz machen einen Abriss dieses Bockenheimer Industriedenkmals, dass auch wegen der großen Bombenschäden keinem Denkmalschutz unterliegt, unumgänglich. 2012 war das neues Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik als sechste Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft in Hessen gegründet worden, dass mit 45 Millionen Euro vom Land Hessen mitfinanziert wurde. Es soll mit wissenschaftlichen Methoden klären, welche psychischen, neuronalen und soziokulturellen Grundlagen ästhetische Empfindungen und Urteile beim Menschen haben. Zusätzlich zu bereits drei existierenden Instituten in Frankfurt/Main und damit insgesamt fünf Einrichtungen im Bundesland Hessen, wurde dieses weltweit einzigartiges Institut gegründet.

Bockenheimer Landstraße 136-138[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verwaltungsgebäude des sozialdemokratischen Presseverlags „Die Volksstimme“[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

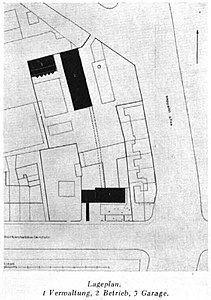

- Lageplan Verlagsgebäude (1930)

- Foto des Verlagsgebäudes (1930)

1929 wurde ein neues großes Verwaltungsgebäude in der Bockenheimer Landstraße 136–138, ein architektonisches Glanzstück im Stil des „Neuen Bauens“ nach Plänen des Architekten Johann Wilhelm Lehr, des sozialdemokratischen Presseverlags „Die Volksstimme“ erbaut, der sich Mitte der 1920er Jahre zu einer Großdruckerei entwickelt hatte mit 220 Beschäftigten, zu denen noch 600 bis 700 Austrägerinnen kamen. Mit dem Aufstieg der Nazis gingen Niedergang und Schließung des Unternehmens einher. Bombentreffer zerstörten 1944 die Betriebsgebäude. Nach Kriegsende entstand zunächst an der Theodor-Heuss-Allee 90-98 in Frankfurt am Main ein Standort der gewerkschaftlichen Union- und Verlagsdruckerei, die später in einer ruhmlosen Insolvenz endete.

Bockenheimer Landstraße 141[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Restaurant „Zum Schlagbaum“[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Namensgeber des ehemaligen Restaurants Zum Schlagbaum an der Bockenheimer Warte, Bockenheimer Landstraße 141, war ein historischer Schlagbaum, der hier die Grenze zwischen der Freien Reichsstadt Frankfurt am Main und dem Dorf Bockenheim der Landgrafenschaft Hanau, bzw. Kurhessens markierte und an dem Zoll und Wegekosten zu entrichten war. Schon das ursprüngliche Zollwärterhäuschen wurde 1866 nach Annexion Kurhessens und Frankfurts durch Preußen privatisiert und zum Gasthaus. Noch vor dem Ersten Weltkrieg entstand dann das abgebildete mehrstöckige Wohn- und Geschäftshaus. Der Bauherr war die Frankfurter Binding-Brauerei, deren Pächter hier markante Bierumsätze erzielte. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde die Gaststätte „Zum Schlagbaum“ auch zum Vereinslokal des Radsportvereins RV WANDERLUST 0waren 5, dessen Mitglieder Eugen Blersch und Richard Schreiber hier ihre mehrfachen Deutsche und Weltmeisterschaften feierten.

Nach Kriegszerstörung In der Nachkriegszeit wurde hier von der Binding-Brauerei ein nunmehr fünf-stöckiges Wohn- und Geschäftshaus neu errichtet. Das Haus mit dem mit dem gleichnamigen Restaurant „Zum Schlagbaum“, sowie das benachbarte vom Architekt Ferdinand Kramer 1956 konstruierte Studentenhaus und die im Nachbarhaus etablierte „Mexicana Bar“ wurde zu einer der Treffpunkte der trinkfreudigen Studentenschaft der nahen Goethe-Universität.

Café Extrablatt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

1979 eröffnete in den ehemaligen Räumen der Lokalität „Zum Schlagbaum“ ein Franchise-Nehmer der 1971 in München gegründete Schnellrestaurantkette McDonald’s hier ihre zweite Filiale in Frankfurt am Main. 1999 löst die BINDING-Brauerei dessen Pachtvertrag auch wegen mangelnden Bierabsatzes. Neuer Pächter wurde 2000t einer von zurzeit 70 Franchise-Nehmer der 1988 in Emsdetten gegründete Ganztages-Kneipen-Gastronomie Systemgastronomiekette Cafe extrablatt. Deren Geschäftskonzept ist vor allem mehr getränkeorientiert mit 150 Innenplätzen und 300 Plätzen im Außenbereich, wie das vormalige in damaligen Studentenkreisen legendäre Lokal „Zum Schlagbaum“.

Broßstraße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Johann Wolfgang Ludwig Broß (1803–1880) stiftete einen Stipendienfonds für Schüler hiesiger höherer Schulen.

Broßstraße 5[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Villa Steinthal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Villa Steinthal (2012)

Villa Steinthal, Broßstraße 5, errichtet 1911 als neoklassische Villa nach Entwurf von Alfred Bruno Engelhard (1867–1941) mit reich gegliederter symmetrischer Fassade, profilierten Fenstergewänden aus Sandstein und skulptierten Brüstungsfeldern. Weitere Arbeit: 1912, Neoklassische Villa in der Zeppelinallee 77.

Eigentümer war die Familie des Johannes Moritz Steinthal (geb. 27. August 1869 Bradford/England; gest. 12. März 1943 Selbstmord vor Verfolgung durch Gestapo), jüngster Sohn des aus Hamburg gebürtigen Wollkaufmanns Carl Gustav Steinthal (1823–1890). Seit 1902 war er Syndikus und später auch Prokurist der Cassella Farbwerke Mainkur, seit 1926 bei der I.G. Farbenindustrie in Frankfurt. Am 1. Weltkrieg nahm er freiwillig teil, zuletzt als Hauptmann, und wurde mit dem Eisernen Kreuzen E.K.2 und E.K.1 ausgezeichnet. 1931 trat er in den Ruhestand. Er war Mitglied vieler Frankfurter Vereine. 1899 heiratete er Hedwig Engelhard, Tochter von Bernhard A. Engelhard und Johanna M. Hauck. Sie bekamen drei Töchter. J. M. Steinthal entstammte einer seit 110 Jahren evangelisch-reformierten Familie, hatte aber drei jüdisch geborene Großeltern, galt damit für die Nazis als Jude und wurde deshalb von der Gestapo verfolgt und verhört. Ein Stolperstein vor seinem Haus soll an ihn erinnern.

Carlo-Schmid-Platz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Karl Johann Martin Heinrich Schmid; genannt Carlo (1963)

- Carlo Schmid-Platz Frankfurt am Main (2007)

Carlo Schmid (1896–1979) war ein deutscher Politiker (SPD), einer der Väter des Grundgesetzes und auch des Godesberger Programms der SPD. Setzte sich stark für die deutsch-französische Aussöhnung ein. Der Carlo-Schmid-Platz in Frankfurt-Bockenheim hat eine Länge von rund 204 Metern und befindet sich die Haltestellen zum öffentlichen Nahverkehr Falkstraße und Bockenheimer Warte, nahe der Gräfstraße und des neugebauten Gabriel Riesser-Weges.

Exkurs: Ab dem Wintersemester 1967/68 war Carlo Schmid mit Erreichen der Altersgrenze emeritiert, wollte jedoch auch in diesem Semester montags von 11 bis 13 Uhr seine Vorlesung zur „Theorie und Praxis der Außenpolitik“ halten. Es lag nahe, einen solch profilierten Vertreter des „Establishments“, der zugleich ehemaliger Ordinarius war, vom SDS aufgefordert wurde, sein formuliertes Notstandsmanifest zu unterschreiben und ihn anschließend nach Verweigern der Unterschrift aufsehenerregend als „Notstandsminister“ unter Druck zu setzen. Dies kumulierte mit Vorlesungsboykott, Rektoratsbesetzung, Anzeigen und Gerichtsurteilen Carlo Schmid stellte seine Lehrtätigkeit daraufhin ein. Später wurde er dann durch diese Platzbenennung wieder geehrt.

Im Schatten der Bockenheimer Warte wurde 2013 die Schauspielerin Hannelore Elstner (1942-2019), die z.T. im Westend wohnte und u. a. auch im Bockenheimer Depot auftrat, mit einer Platzbenennung durch den Ortsbeitrag 2 geehrt[42].

Carlo-Schmid-Platz 1[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bockenheimer Depot[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Bockenheimer Depot, Haupteingang (2005)

- Bockenheimer Depot (2015)

Das Bockenheimer Depot ist ein ehemaliger Betriebshof und die ehemalige Hauptwerkstatt der Straßenbahn in Frankfurt am Main. Das Gebäude an der Bockenheimer Warte aus dem Jahr 1900 wird heute als Spielstätte der Städtischen Bühnen genutzt und ist ein Kulturdenkmal nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz. In anderen Quellen auch unter der Adresse Gräfstraße 94 – 96 geführt.

Clemensstraße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Clemensstraße X[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ferdinand Bendix Söhne AG für Holzbearbeitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Ferdinand Bendix Söhne Aktiengesellschaft für Holzbearbeitung wurde 1892 von den Brüdern Georg und Carl Bendix in Landsberg an der Warthe, heute Stadt Gorzów Wielkopolski, Westpolen, gegründet mit Zweigniederlassungen in Berlin O-27 (Friedrichshain-Kreuzberg) und Frankfurt am Main-Bockenheim.

Die Frankfurter Niederlassung wurde während des Ersten Weltkriegs geschlossen, bzw. aufgelöst. Ein Briefumschlag von 1901 mit der Ferdinand Bendix Söhne Aktiengesellschaft für Holzbearbeitung, Niederlassung Frankfurt am Main-Bockenheim hat sich erhalten, ebenso ein Nonvaleur-Aktienmantel der AG, sowie ein Firmenprospekt. Ein Erzeugnis der Firma, ein Schulpavillon von 1912 in Berlin, Pankow-Weißensee, Parkstraße 15E, hat sich bis heute erhalten und wurde vom Land Berlin unter Denkmalschutz gestellt. Am 18. Juli 1932 wurde die AG aufgelöst.

Diebsgrundweg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Diebsgrundweg wurde früher auch einfach als Ginnheimer Höhe bezeichnet.

Diebsgrundweg X[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bockenheimer Wasserturm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Bockenheimer Wasserturm auf der Ginnheimer Höhe war ursprünglich als Überlaufbehälter des Pumpwerkes Praunheim angelegt, zu dem eine 3,8 km lange Röhre führte, um so den Wasserdruck für die Stadt Bockenheim zu gewährleisten. Er war somit kein Trinkwasserspeicher. Der Wasserturm wurde nach dem damals üblichen System des Aacheners Otto Intze konstruiert, hatte einen eisernen Behälter mit einem Durchmesser von 11,20 m bei 8,40 m, besaß einen Fassungsraum von 700 m³ und wurde auf der Ginnheimer Höhe 141,92 m NN errichtet.[43] Der den Behälter tragende Unterbau bestand aus Backsteinmauerwerk.[44] Der noch von der selbstständigen Stadt Bockenheim als Teil Kurhessens auf der Ginnheimer Höhe errichtete Wasserturm kam 1866 durch Annektierung unter die Verwaltung des Königreichs Preußen. Nach der Eingemeindung Bockenheims am 1. April 1895 wurde er zu einem der zahlreichen Wassertürme der Stadt Frankfurt am Main, wie z. B. auch der heute noch erhaltene Wasserturm Rödelheims. Da das Pumpwerk Hausen samt Wasserversorgung der Stadt Bockenheim nach der Eingemeindung an das Wassernetz der Stadt Frankfurt angeschlossen wurde, war der Bockenheimer Wasserturm danach funktionslos. Er wurde später niedergelegt und verschwand samt seinem Fundament vollständig. Historische Abbildungen werden vom ISG Frankfurt am Main aufbewahrt, insbesondere ein Photo von 1891 des Frankfurter Fotografen Carl Friedrich Mylius (1827–1916).

Vereinshaus KGV Ginnheimer Höhe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- KGV Ginnheimer Höhe (2013)

Kleingartenverein Ginnheimer Höhe, Vereinsgelände mit Vereinshaus

Ditmarstraße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Villa Hauck[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Villa Hauck, jetzt Uni-Gästehaus (2007)

Villa der Familie Hauck, Inhaber des traditionsreichen Bankhauses Georg Hauck & Sohn. Seniorchef Otto Hauck (1863–1934) wurde 1933 als langjähriger Präsident der Frankfurter Industrie- und Handelskammer mitsamt dem kompletten Präsidium aus dem Amt gedrängt und Sohn Alexander Hauck (1893–1946) standen bei den Nationalsozialisten wegen ihrer liberalen Einstellung und anti-nationalsozialistische Haltung unter argwöhnischer Beobachtung. So standen beide beispielsweise im engen Kontakt zu ihrem Villennachbarn Richard Merton. Die repräsentative, durch Anbauten erweiterte Villa Hauck entstand 1923 nach einem Entwurf von Hermann Muthesius. Sie ist ein Beispiel einer landhausähnlichen Baukunst mit Reminiszenzen des ausklingenden Historismus. Auch diese Villa wurde nach dem Krieg zunächst von den Amerikanern beschlagnahmt, stark sanierungsbedürftig dem Land Hessen zurückgegeben und dann nach umfangreicher Sanierung[45] und teilweisem Wiederaufbau langfristig der Universität als Gästehaus[46] verpachtet.

Ederstraße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ederstraße 12[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

St. Elisabethen-Krankenhaus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nachdem die Dernbacher Schwestern zunächst 1882 in der Weserstraße ein kleines privates Krankenhaus errichtet hatten, ließen sie um 1888 in der Ederstraße, nahe dem Westbahnhof, in der damals noch selbständigen Stadt Bockenheim das katholische St. Elisabethen-Krankenhaus erbauen. Dieses Gebäude wurde am 12. September 1944 durch Fliegerbomben der Amerikaner vollständig zerstört.

Auf das Gelände wurde in der Nachkriegszeit ein Bürogebäude für die Landesgeschäftsstelle der Diakonie Hessen gebaut. Das St. Elisabethen-Krankenhaus wurde in die Ginnheimer Straße 3 (siehe da!) verlegt.

Elisabethenplatz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Elisabethenplatz 5[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

St.-Elisabeth-Kirche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- St.-Elisabeth-Kirche vom Kurfürstenplatz aus gesehen (2010)

Römisch-katholische St.-Elisabeth-Kirche in neugotischem Stil, erbaut 1868 in Ziegelmauerwerk mit einem monumentalen Frontturm, bekrönt von einem Spitzhelm als Randbebauung am Kurfürstenplatz. Der Kirchenbau wurde 1944 zerstört und bis zum 30. April 1950 wieder aufgebaut.

Elisabethenplatz 10[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bockenheimer Volksbank[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Bockenheimer Volksbank (um 1900)

- Nachkriegsbebauung über den Vorplatz der Kirche betrachtet (2013)

Die selbständige Stadt Bockenheim im Kurfürstentum Hessen-Kassel gründete drei Jahre vor der Okkupation durch das Königreich Preußen 1863.[47] eine eigenständige Volksbank. 30 Jahre später wurde 1893 ein eigenes Bankgebäude gegenüber der St. Elisabethkirche am Kurfürstenplatz bezogen. Die sogenannte Gründerkrise hatte man erfolgreich überlebt. Auch dank des neuen preußischen Genossenschaftsgesetzes von 1868, nachdem alle Mitglieder einer Volksbank nunmehr nur noch mit der sog. Solidarhaft und nicht mehr mit ihrem gesamten Vermögen hafteten. Auch die Wirren der Weltwirtschaftskrise, Inflation, Kriegszeit und Währungsreform wurden gemeistert. 1955 fusionierte man zunächst mit der Volksbank Eschborn und Niederrad und 1970 mit der Frankfurter Volksbank. Seit der Nachkriegszeit betreibt man die Bankgeschäfte im Gebäude an der Ecke Leipziger Straße und Am Weingarten, jetzt als Filiale der Frankfurter Volksbank.[48] Auf dem Grundstück des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bankgebäudes der Bockenheimer Volksbank wurde in der Nachkriegszeit eine große Wohnsiedlung errichtet, die sich vom Elisabethplatz und Kurfürstenplatz bis zur Schloßstraße erstreckt.

Falkstraße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Falkstraße 2[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Staudt & Voigt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

1885 gründete der aus einer Pfarrersfamilie in Sandersleben, heute einem Ortsteil der Stadt Arnstein im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt, stammende 28-jährige Heinrich Ferdinand Julius Voigt (* 20. Juli 1857 in Sandersleben; † 10. Februar 1937) mit seinem Geldgeber Jakob Staudt die Firma Staudt & Voigt in Frankfurt, in der Schlesinger Gasse. Hergestellt wurden von dem in Dessau studierten Elektrotechniker Installationsmaterial jeder Art, Hoch- und Niederspannungs-Schaltgeräte und komplette Schaltwarten. In den ersten 2 Jahren beschäftigte die Firma sich überwiegend mit Versuchen und Konstruktionen neuer Apparate, sowie mit Installation von Beleuchtungsanlagen, um die praktische Brauchbarkeit der eigenen Erzeugnisse zu erproben. De wirtschaftliche Erfolg stellte sich nach Markteinführung im Winter 1888 ein, sodass die Arbeiterzahl, die 1886 noch 3, 1887 bereits 8,1888 dann 25 und 1889 schon 90 Mann betrug. Das fertig eingerichtete Fabriklokal musste verlassen werden. Die neue Fabrik wurde 1889 fertig und sofort bezogen.

1890 scheidet Jakob Staudt durch Tod aus und Adolf Haeffner (1862–1947), der Sohn eines Hoteliers, tritt als neuer Teilhaber in die Firma ein, die ab 1. Februar 1891 in die Aktiengesellschaft Voigt & Haeffner umgewandelt wurde. Auch wurde der Firmensitz in den Osten von Frankfurt am Main verlegt.[49] Nach Tod von Heinrich Voigt und Adolf Haeffner gaben die Erben die Aktienanteile hauptsächlich an die Deutsche Bank sowie an die Dresdner Bank ab. Das ehemalige Firmengelände in Bockenheim war vorab bereits an die VDO Adolf Schindling AG verkauft worden.

Voigt & Haeffner AG bzw. Prometheus GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Lage der Firma Voigt & Haeffner in einem alten Stadtplan (Jahr unbekannt)

Heinrich Voigt (1857–1937) gründete 1896 eine Firma für Installationsmaterial jeder Art, Hoch- und Niederspannungs-Schaltgeräte und komplette Schaltwarten. 1889 wurde das Werk von der Frankfurter Innenstadt nach Bockenheim verlegt.[50] Ab 1900 entsteht hieraus die Firma Voigt & Haeffner,[51] die bald viele Mitarbeiter beschäftigt. Daher wird das Werk an den neuen Osthafen verlegt.[52] Fast zeitgleich gründet Heinrich Voigt auch eine „Chemisch-elektrische Fabrik“ in der Falkstraße 2, die Kleingeräte für Endverbraucher herstellte. Das Unternehmen wurde rasch von Voigt & Haeffner übernommen, die das Unternehmen in eine GmbH und dann zeitweise in die Prometheus, Aktiengesellschaft für Elektrische Heizeinrichtungen (früher: Fabrik elektrischer Koch- und Heizapparate) umwandelten. Die Marke „Prometheus“ wurde zum Firmennamen.[53][54][55] Weit vor den Bomben des Zweiten Weltkrieges wurde ein Teil der Produktion nach Bad Soden-Salmünster ausgelagert. 1955 wurde für das Unternehmen Prometheus der Produktionsstandort Eschwege erbaut, der im nordhessischen Zonengrenzgebiet lag. 1964 wurde die Mehrheitsbeteiligung der Prometheus Elektrische Geräte und Heizeinrichtungen GmbH (Eschwege), elektrische Haushaltgerätehersteller von Heizgeräten, Bügeleisen und Expresskocher sowie hermetisch gekapselte Kältemaschinen an General Electric (GE) verkauft.[56] In Eschwege waren damals rund 600 Personen beschäftigt. Verkäufer war die Continental Elektroindustrie AG (Düsseldorf), eine Tochter der Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft (Düsseldorf). Sie hielt auch die Mehrheit von Voigt & Haeffner.[57][58] Bereits acht Jahre später, 1972, zieht sich General Electric wieder zurück und verkauft an Stiebel Eltron.[59] Die in Bockenheim geschaffene Marke „Prometheus“ verschwindet vom Markt.

Falkstraße 27[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rademanns Nährmittelfabrik GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Rademanns Nährmittelfabrik GmbH war spezialisiert auf die Herstellung von Diabetikernahrung, wie Nähr-Biscuits und Kindermehl. Das ISG Frankfurt verwahrt den Schriftverkehr der Firma Rademann von 1895 mit der Baupolizei bezüglich der Genehmigung von Bauanträgen mit Briefkopf der Firma Rademann’s Nährmittelfabrik mbH (Bl. 142). Der Geschäftssitz war zeitweise auch in Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 35, später verzogen sie nach Bad Homburg vor der Höhe im Taunus. Der Unternehmer und Apotheker Otto Rademann war auch Autor des Buches „Wie nährt sich der Arbeiter?“.[60] Auf Veranlassung des Internisten und Diabetologen Carl von Noorden (1858–1944) stellte die Nährmittelfabrik des Otto Rademann in Bockenheim ein derbes Roggenbrot her, in welchem fünf Prozent Kalk eingebacken war. Grundsätzlich empfahl Carl von Noorden u. a. in seinem 1907 in Berlin veröffentlichten Buch „Die Zuckerkrankheit und ihre Behandlung“ ohne Einschränkung die Produkte der O. Rademanns Nährmittelfabrik für Zuckerkranke, die nach dem Zweiten Weltkrieg zeitweise in die Hanauer Landstraße 175, Frankfurt, umzog. Ebenfalls erfolgreich war seine Methode, Früchte so ohne jeden Zucker einzumachen, dass sie nicht verderben. Die Firma brachte diese „Früchte im eigenen Safte“ erfolgreich in den Handel. Im privaten Diabetes-Museum in München-Pasing, Veldener Straße 136, wird eine farbige Schmuck-Blechschachtel mit Firmenbedruckung für ihr Erzeugnis Diabetiker-Zwieback aufbewahrt. Die Firmenrechte gingen dann an die Rademann-Diätprodukte in Bad Homburg vor der Höhe über. Lange Zeit führte eine Reformhauskette noch die diätischen Rademann-Fruchtbonbons in ihrem Verkaufsprogramm.

Vereins- und Gemeindehaus Falkenhof[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die historische Erstbebauung erfolgte mit dem Vereins- und Gemeindehaus des Evangelisch Kirchlichen Hilfsvereins Frankfurt-Bockenheim, genannt Falkenhof, in der Falkstraße mit seinem zeitgemäßen Dachreiter durch den Stifter Emil Moritz von Bernus (1843–1913) nebst seiner Ehefrau Helen Trench, aus dem Hause Ashtown (* 1853 in Carlow, Irland; † 1934).[61][62] Emil Moritz von Bernus war einer der Söhne des Jakob Emil von Bernus (1805–1851) und der Susanne Berta Grunelius (1808–1877). Beide Elternteile stammten aus wohlhabenden Frankfurter Kaufmanns- und Bankierfamilien mit Migrationshintergrund.

Emil Moritz’ elf Jahre älterer Bruder, Bankier Andreas Ludwig (Louis) von Bernus (1832–1913), war mit Bettina von Guaita verheiratet, die ebenfalls zum maßgeblichen oberen Bürgertum Frankfurts gehörte. Am 27. Januar 1912 wurde sein Bruder Andreas Ludwig vom deutschen Kaiser Wilhelm II. in den Adelsstand erhoben und somit zum Gründer der preußischen Linie derer von Bernus, die bereits 1863 vom österreichischen Kaiser Franz Joseph I. nobilitiert worden waren. Andreas Ludwig (Louis) erbte von seiner Mutter Susanne Berta das Bockenheimer Schloss, später Bernus-Schlösschen genannt, und verfestigte damit die spätere örtliche Verbundenheit Emil Moritz zu Bockenheim. Bruder Andreas Ludwig starb am 5. Oktober 1913 mit 81 Jahren, fünf Monate nach dem Tod seines Bruders Emil Moritz. Das Bockenheimer Schlösschen erbte sein Sohn Alexander von Bernus, einst Landrat des Kreises Ruppin der preußischen Provinz Brandenburg.