Ван дер Вейден, Рогир

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

| Рогир Ван дер Вейден | |

|---|---|

| нидерл. Rogier van der Weyden | |

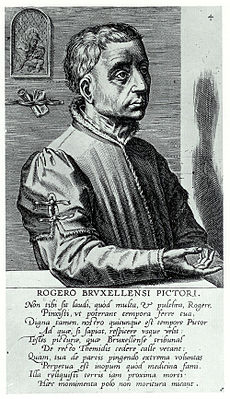

Портрет Рогира ван дер Вейдена, гравюра, 1570 | |

| Имя при рождении | фр. Roger de le Pasture |

| Дата рождения | не ранее 1399 и не позднее 1400[1][2] |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 18 июня 1464[3] или 16 июня 1464[4][5] |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Род деятельности | художник, иллюминатор рукописей, архитектурный чертёжник |

| Жанр | портрет |

Рогир ван дер Вейден (нидерл. Rogier van der Weyden; не ранее 1399 и не позднее 1400[1][2], Турне, Турнези[вд], Королевство Франция[6][3][…] — 18 июня 1464[3] или 16 июня 1464[4][5], Брюссель, Брабант, Бургундские Нидерланды[7][6][…]) — нидерландский живописец, наряду с Яном ван Эйком считающийся одним из основоположников и наиболее влиятельных мастеров[8] ранненидерландской живописи. Представитель «готизирующего течения» в нидерландской живописи Северного Возрождения[9][10].

Ван дер Вейден был выдающимся портретистом. Его творчество сфокусировано на постижении индивидуальности человеческой личности. Сохранив спиритуализм предшествующей традиции, ван дер Вейден наполнил старые изобразительные схемы ренессансной концепцией активной человеческой личности, психологизмом и эмоциональной интенсивностью. «Он сохранил связь со Средневековьем и продолжил традиции Я. ван Кампена и Я. ван Эйка, усилив эмоциональную экспрессию образов»[11].

Ранние годы[править | править код]

Будущий классик Северного Возрождения родился в 1399 или в 1400 в Турне (герцогство Бургундия) в семье ножовщика (фр. maître-coutelier) по имени Анри. Достоверных сведений о детстве и юности будущего мастера практически не сохранилось. Известно лишь, что в 1426 году Рогир (или, точнее, Роже — именно так следует произносить имя художника, данное ему при рождении, на среднефранцузском — родном языке мастера) продал дом недавно скончавшегося отца в Турне (нынешняя Бельгия). В том же году Рогир женился на дочери брюссельского сапожника Элизабет Гоффэртс (нидерл. Elisabeth Goffaerts), а в следующем году у супругов родился первенец — Корнелиус (среднефр. Corneille, флам. Cornelius). У Рогира и Элизабет, помимо Корнелиуса, было ещё трое детей: дочь Маргарета (флам. Margaretha, род. в 1432) и двое младших сыновей — Питер и Ян.

Известные нам обстоятельства получения Рогиром художественного образования запутаны. К 1427 году относится упоминание о Рогире как о «Мастере Роже де ле Пастюре» (фр. Maistre Rogier de le Pasture), что позволяет выдвинуть предположение о наличии у него университетского образования. В пользу этой гипотезы говорит и глубокое знакомство художника с богословием, утончённая и искусная трактовка евангельских сюжетов, характерные для его работ. Одновременно с этим известно, что, несмотря на титул «мастера», в период с 1427 по 1432 Рогир обучается в мастерской Робера Кампена, известного под именем «Флемальский мастер». Существует предположение, согласно которому данное противоречие объясняется тем, что Рогир получил ученое звание мастера в области, отличной от живописи, перед тем, как стать художником. Как бы то ни было, в 1432 году Рогир стал членом Гильдии Святого Луки города Турне[12].

Период творческого становления Рогира (к этому периоду, вероятно, относится луврское «Благовещение») также нелостаточно освещён источниками. Существует гипотеза, что именно Рогир в молодости создал произведения, приписываемые так называемому Флемальскому мастеру. Ученик настолько усвоил кампеновское стремление насытить библейские сцены реалистичными подробностями домашнего быта, что различить их работы начала 1430-х практически невозможно (оба художника не подписывали свои произведения).

Первые три года в полной мере самостоятельного творчества Рогира (с 1432 по 1435 год) никак не документированы. Возможно, художник провёл их в Брюгге с Яном ван Эйком (с которым, вероятно, и прежде встречался в Турне). Во всяком случае, одна из наиболее известных композиций Рогира, «Евангелист Лука, рисующий Мадонну», проникнута очевидным влиянием старшего современника.

Работа в Брюсселе[править | править код]

Известно, что к 1435 году художник вместе с семьёй переехал в Брюссель, бывший тогда одним из крупнейших европейских городов и одной из важнейших резиденций могущественного герцога Бургундского. Бургундия того времени представляла собой условную «третью силу» в Западной Европе по отношению к Франции, ведущей изнурительную Столетнюю войну, и к Священной Римской империи. Формально будучи вассалами французского короля, бургундские герцоги к началу XV века сосредоточили под своей властью обширные территории, в настоящее время относящиеся к Нидерландам, Бельгии, Люксембургу и северо-восточной Франции, и претендовали на создание обособленного самобытного государства. Именно на этот своеобразный период в истории нижних земель, ныне политико-территориально разделенных между странами Бенилюкса, приходится жизнь и расцвет творчества ван дер Вейдена.

В связи с переездом в Брюссель, основным языком общения в котором был нидерландский, Мастер Роже де ля Пастюр переввёл своё имя с французского на нидерландский и стал Рогиром ван дер Вейденом. В марте 1436 мастер Рогир получил почётный титул «художника города Брюсселя» (флам. stadsschilder). В Брюсселе художник проживёт до конца своих дней в 1464 году.

Дальнейшая жизнь и судьба ван дер Вейдена связана с долгой и плодотворной работой в качестве официального городского живописца, не испытывающего недостатка в щедрых и многочисленных заказах со стороны герцогского двора Филиппа Доброго, монастырей, представителей аристократии и богатых купцов-итальянцев.

Сохранилось множество свидетельств тому, что Рогир был состоятельным человеком и пользовался особым покровительством Бургундского двора, бывшего в то время на пике своего могущества. Так, к примеру, сохранилось множество портретов бургундского герцога и членов его семьи (Карла Смелого, Антуана Бургундского и других), принадлежащих кисти ван дер Вейдена. Кроме того, известно, что Рогир выполнил заказ на роспись городской ратуши (главного здания средневекового города) Брюсселя (фрески, представлявшие торжественные картины отправления правосудия, позднее были утрачены). Как отмечал выдающийся знаток «фламандских примитивов» Эрвин Панофский, Рогир «представляет собой принципиально новый, невиданный доселе тип буржуазного гения: обласканного властью успешного художника, щедрого бенефактора, честного семьянина и горожанина»[14].

Рогир ван дер Вейден имел, по крайней мере, двух сыновей, из которых второй, Питер ван дер Вейден, унаследовал отцовскую мастерскую. Внуком Рогира был художник Госвин ван дер Вейден, работавший в Антверпене в 1500-х — 1520-х годах, правнуком — художник Рогир ван дер Вейден (младший).

Снятие с креста[править | править код]

К началу брюссельского периода принадлежит выдающееся по эмоциональному воздействию произведение ван дер Вейдена: «Снятие с креста». Алтарная картина (центральная часть триптиха, боковые створки не сохранились) была заказана гильдией арбалетчиков Лёвена и вначале находилась в городской капелле, однако впоследствии перешла во владение сестры Карла V, штатгальтера габсбургских Нидерландов, Марии Австрийской и, в итоге, оказалась в музее Прадо.

О снятии с креста Иисуса и положении во гроб упоминают все евангелисты, однако ни одна из книг Священного Писания не свидетельствует о том, что в снятии участвовали Дева Мария, жёны-мироносицы, Иоанн Богослов, обычно изображаемые в произведениях на эту тему. Идейный центр композиции — мёртвый Христос и Дева Мария, падающая в обморок. Ван дер Вейден нарушил каноны, придавая телу Девы необычное, но необычайно эмоционально положение, зрительно рифмующееся с положением тела Сына. Этот смелый и необычный изобразительный приём символизирует преданность Богоматери Богочеловеку. Положение рук Христа и Матери направляет взгляд зрителя на череп Адама, иллюстрируя тем самым идею искупительной жертвы, принесённой Иисусом во имя человечества. Рогир ван дер Вейден отказался от изображения пейзажного фона, обычного для живописных произведений на эту тему, сосредоточив внимание зрителя на трагических переживаниях главных персонажей, которые заполняют собой всё пространство изобразительной композиции.

Алтарь Мирафлорес[править | править код]

Другим дошедшим до нас шедевром мастера является ретабло (запрестольная картина) «Жизнь Девы Марии», так называемый алтарь Мирафлорес, экспонирующийся в Берлинской картинной галерее. Считается, что эта работа была выполнена в 1445 году по заказу кастильского короля Хуана II, который, в свою очередь, передал работу в дар монастырю Мирафлорес, неподалёку от Бургоса. Трёхстворчатое ретабло рассказывает о трёх значительных эпизодах из жизни Девы Марии, каждое в отдельных перспективных пространствах, которые иллюстрируют тесные отношения между Матерью и Сыном: рождение Христа (Поклонение Младенцу), оплакивание Христа (Пьета) и явлении воскресшего Иисуса Деве Марии.

Страшный суд[править | править код]

Отличие произведений Рогира от грубоватого кампеновского натурализма и утончённости проторенессанса ван Эйка наглядно проявляется в полиптихе «Страшный суд». Он был написан в 1445—1450 годах по заказу канцлера Николя Ролена для алтаря капеллы Госпиталя в Отеле-Дьё, основанной последним в бургундском городе Бон, неподалёку от Дижона. Примечательно, что полиптих до нашего времени находится в том самом здании, для которого его когда-то написал мастер Рогир.

На центральной панели — Христос, вершащий суд, под Его изображением — архангел Михаил, взвешивающий на весах души умерших. Справа от Христа преклонила колени Дева Мария, заступница рода человеческого, смиренно просящая Сына простить людям их грехи. И Христос, и окружающие Его святые, восседают на огненных облаках, под которыми виднеется выжженная земля. Свинцовые небеса озарены сполохами адского пламени. Туда, в ад, горестно следуют нераскаявшиеся грешники. В противоположную сторону направляются спасшиеся. У ворот Небесного Иерусалима их встречает ангел. По размаху замысла и мастерству выполнения «Страшный Суд» соотносится с Гентским алтарём братьев ван Эйк.

Поездка в Италию[править | править код]

В юбилейный 1450 год Католической церкви Рогир ван дер Вейден совершил поездку в Италию, побывав в Риме, Ферраре и Флоренции. Он был тепло встречен итальянскими учёными-гуманистами (известен похвальный отзыв о нём Николая Кузанского), но сам он интересовался живописью старых мастеров: фра Анджелико и Джентиле да Фабриано.

С этой поездкой в истории искусства принято связывать знакомство итальянцев с техникой живописи маслом, которую вслед за ван Эйком освоил мастер Рогир. По заказу представителей итальянских княжеских дворов Медичи и д’Эсте фламандский живописец написал «Мадонну», ныне хранящуюся в галерее Уффици, и известный портрет Франческо д’Эсте[англ.] портрет Франческо д’Эсте (1460, Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Позднее итальянские художники были впечатлены «Алтарём Портинари» созданным в Брюгге фламандским художником Хуго ван дер Гусом, также написанным масляными красками и выставленным в 1483 году во Флоренции. До этого итальянские мастера работали темперой[15].

Итальянские впечатления отразились в алтарных композициях Рогира: «Алтарь Иоанна Крестителя», «Семь таинств» и «Поклонение волхвов», выполненных им по возвращении во Фландрию. Но это влияние было незначительным.

Портреты[править | править код]

Портретам работы Рогира ван дер Вейдена присущи некоторые общие черты. В значительной степени это обусловлено тем, что почти все они изображают представителей высшей аристократии Бургундии, на облик и манеру держаться которых наложили отпечаток воспитание и традиции. Художник тщательно прорисовывает детали, в особенности пальцы рук, облагораживает и удлиняет черты лиц[16].

К числу наиболее известных дошедших до нас портретов бургундских аристократов, атрибутированных мастеру, относятся изображения Филиппа Доброго (после 1450, Музей изящных искусств (Дижон)), его сыновей, Карла Смелого (Берлинская картинная галерея) и Антуана Бургундского, бастарда (Королевские музеи изящных искусств (Брюссель)), Филиппа I де Круа (1460, Королевский музей изящных искусств (Антверпен)), Лорана Фруамона (Королевские музеи изящных искусств (Брюссель)).

Наследие и признание[править | править код]

Выдающийся гуманист, учёный и философ Николай Кузанский отзывался о Рогире как о величайшем художнике своего времени. Следуя примеру своего выдающегося соотечественника Яна ван Эйка, мастер Рогир сумел создать «собственный экспрессивный стиль, отличающийся ясностью силуэта изображаемых фигур, чёткостью контуров, выразительностью „говорящих деталей“: кистей рук, складок одежд, разнообразием ритмов цветовых пятен и локальностью цветовых фонов. Художник любил помещать персонажи своих портретов на условном плоскостном фоне яркого цвета, выявляя их силуэт и заостряя пластическую характеристику. Алтарные композиции мастера Рогира проникнуты глубокой религиозностью»[17].

В последние годы жизни Рогир работал в своей брюссельской мастерской в окружении многочисленных учеников, среди которых, по-видимому, был и такой значительный представитель следующего поколения, как Ханс Мемлинг. Рогир оказал несомненное влияние на таких признанных мастеров, как Мартин Шонгауэр, Дирк Баутс, Хуго ван дер Гус, Ганс Плейденвурф, Луис де Моралес. Они распространили его влияние по Франции, Германии и Испании. Во второй половине XV века на севере Европы экспрессивная, отличающаяся интенсивной эмоциональностью манера Рогира преобладала над наследием Кампена и ван Эйка. Благоговение перед мастером питал и Альбрехт Дюрер; с соответствующей характеристикой последний упоминает Рогира наряду с ван дер Гусом в дневнике путешествия в Нидерланды[18]. Даже в XVI веке под влиянием Рогира оставались многие живописцы, от Бернарта ван Орлея до Квентина Массейса. Однако со временем творчество Рогира ван дер Вейдена оказалось забытым. В эпоху классицизма и академизма оно стало казаться «примитивным» и архаичным.

Интерес к ранней нидерландской живописи в Европе пробудился лишь к началу XIX века. К этому времени многие работы мастера приписывались другим художникам, в основном Яну ван Эйку или Дюреру. Так, рассказывают, будто в 1815 году Иоганн Вольфганг Гёте увидел «Алтарь церкви Святого Колумба» (хранится в Старой Пинакотеке в Мюнхене) — триптих, изображающий Благовещение, Поклонение волхвов и Принесение во Храм, и заявил, что половина его литературного наследия не выдерживает никакого сравнения с гениальностью этой алтарной композиции. При этом Гёте был уверен, что перед ним — работа Яна ван Эйка, которому алтарь приписывался искусствоведами того времени. Кроме того, один из первых историков «фламандских примитивов» Карел ван Мандер утверждал, что Рогир являлся учеником и подражателем ван Эйка.

Огромная часть работ Рогира ван дер Вейдена к настоящему времени утрачена. Восстановление полной картины его творчества, а также атрибуция произведений затруднена тем, что мастер, как и многие другие в то время, не имел обыкновения подписывать свои картины. Так, единственной из сохранившихся к настоящему времени работ Рогира, имеющей авторскую подпись, является вашингтонский Портрет дамы. Кроме того, не следует забывать, что Рогир в апогее своего коммерческого успеха стоял во главе огромной мастерской, поставившей производство картин на поток. Тем не менее, к настоящему времени творчество Рогира ван дер Вейдена по праву занимает одно из самых высоких мест в истории европейской живописи.

Крупный скандал произошёл в 1984 году, когда историк искусства Кристофер Райт в книге, посвящённой подделкам произведений старых мастеров, заявил, что портрет «Читающий мужчина» (или «Святой Иво»), до того времени считавшийся работой Рогира ван дер Вейдена, является фальсификацией. В 1991 году британский художник Эрик Хебборн, признался, что действительно создал эту картину. Директор Лондонской национальной галереи запретил продавать книги Райта в музейном магазине и отказался принимать к сведению признание Хебборна[19]. В настоящее время автором полотна всё равно продолжает считаться художник круга Рогира ван дер Вейдена[20].

Галерея[править | править код]

- Портрет молодой женщины. Берлинская картинная галерея

- Алтарь Колумба, левая часть — Благовещение. Старая пинакотека, Мюнхен

- Поклонение волхвов. Старая пинакотека, Мюнхен

- Портрет Франческо д'Эсте. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

- Снятие с креста. До 1443. Музей Прадо. Мадрид

- Обретение мощей святого Губерта. 1437

- Епископ совершает конфирмацию

- Триптих «Распятие». 1440—1445. Музей истории искусств (Вена)

- Чета донаторов. Фрагмент триптиха «Распятие»

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Le Dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours (фр.) — La Renaissance du livre, 1995. — ISBN 978-2-8041-2012-2

- ↑ 1 2 Bell A. Rogier van der Weyden // Encyclopædia Britannica (брит. англ.) — Encyclopædia Britannica, Inc., 1768.

- ↑ 1 2 3 4 https://en.isabart.org/person/59520

- ↑ 1 2 ECARTICO (англ.)

- ↑ 1 2 https://www.museabrugge.be/collection/work/id/0000_GRO0203_I

- ↑ 1 2 3 4 https://www.britannica.com/biography/Rogier-van-der-Weyden

- ↑ 1 2 Union List of Artist Names (англ.) — 2017.

- ↑ britannica.com. Дата обращения: 15 января 2010. Архивировано 19 августа 2009 года.

- ↑ Neues allgemeines Künstler-Lexicon; oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher etc. Bearb. von Dr. G. K. Nagler. — München: E.A. Fleischmann, 1835—1852

- ↑ Власов В. Г. Вейден, Рогир фан дер // Стили в искусстве. В 3-х т. — СПб.: Кольна. — Т. 2. — Словарь имён, 1996. — С. 185. — ISBN-5-88737-005-X

- ↑ Большая российская энциклопедия [1]

- ↑ Campbell, Lorne. Van der Weyden. — Chaucer Press (15 Oct 2004). — Page 7. — ISBN 1-904449-24-7

- ↑ Три копии картины конца XV века хранятся в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Брюгге, из них петербургская сильно обрезана. См.: Élisabeth Dhanens, Jellie Dijkstra. Rogier de le Pasture Van der Weyden: introduction à l’oeuvre, relecture des sources. — ISBN 978-2-8046-0306-9. — P. 29

- ↑ Panofsky E. Les Primitifs flamands. — Bibliotheque Hazan, 2010. — P. 438. — ISBN 978-2-7541-0452-4

- ↑ Власов В. Г. Итальянское Возрождение // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. — СПб.: Азбука-Классика. — Т. IV, 2006. — С. 222

- ↑ Grössinger Ch. Picturing women in late Medieval and Renaissance art. — Manchester: Manchester University Press, 1997. — P. 60. — ISBN 0-7190-4109-0

- ↑ Власов В. Г., 1996. — С. 185. —

- ↑ Дюрер, А. Дневники. Письма. Трактаты. : в 2 т. / Сост., пер. с ранневерхненем., вступ. ст. и коммент. Нессельштраус Ц. Г.. — М.—Л. : Искусство, 1957. — Т. 1. — С. 146.

- ↑ Alberge D. ‘It’s a Beatle haircut’: historian claims 15th-century portrait is from the 1960s (англ.) // The Guardian. — 2019. — 2 February. Архивировано 8 ноября 2020 года.

- ↑ Saint Ivo (англ.). London National Gallery. Дата обращения: 22 декабря 2020. Архивировано 6 декабря 2020 года.

Литература[править | править код]

- Ф. П. Вейден // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1892. — Т. Va. — С. 716.

- Гершензон-Чегодаева Н. М. Нидерландский портрет XV в. М., 1972

- Никулин Н. Н. Рогир ван дер Вейден. Лука, рисующий Мадонну. М.; Л., 1964

- Stephan Kemperdick, Rogier van der Weyden, Konemann, 1999

- Lorne Campbell, Van Der Weyden, Chauser Press, London, 2004

- Никулин Н. Рогир ван дер Вейден, М. 2007

- Астахов Ю. Рогир ван дер Вейден, М. Белый город, 2013

- Рогир ван дер Вейден «Святой Лука, рисующий Мадонну». К завершению реставрации. Государственный Эрмитаж, СПб, 2016

- Карел ван Мандер. Книга о художниках. СПб. 2007