Synchronizität

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

Als Synchronizität (altgriechisch σύν syn, deutsch ‚mit, gemeinsam‘ und χρόνος chronos ‚Zeit‘) bezeichnete der Psychiater und Psychoanalytiker Carl Gustav Jung zeitlich korrelierende Ereignisse, die nicht über eine Kausalbeziehung verknüpft sind (die also akausal sind), jedoch als miteinander verbunden, aufeinander bezogen wahrgenommen und gedeutet werden.

Theorie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Begriff Synchronizität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es handelt sich bei der Synchronizität um ein inneres Ereignis (eine lebhafte, aufrührende Idee, einen Traum, eine Vision oder Emotion) und ein äußeres, physisches Ereignis, welches eine (körperlich) manifestierte Spiegelung des inneren (seelischen) Zustandes bzw. dessen Entsprechung darstellt. Um das Doppelereignis tatsächlich als Synchronizität definieren zu können, ist es unerlässlich, dass das innere chronologisch vor oder aber genau gleichzeitig („synchron“) mit dem äußeren Ereignis geschehen ist. Andernfalls könnte angenommen werden, dass das innere Phänomen auf das äußerlich wahrgenommene vorherige Ereignis reagiert (womit wieder eine quasi kausale Erklärung möglich wäre).

Das synchronistische Prinzip[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Jung bezeichnet mit dem von ihm eingeführten Begriff sowohl das Phänomen als auch das hypothetisch dahinterstehende Prinzip. Er verwendet den Begriff „synchronistisches Prinzip“ öffentlich erstmals 1930 in seinem Nachruf für Richard Wilhelm:[1] „Die Wissenschaft des I Ging beruht nämlich nicht auf dem Kausalprinzip, sondern auf einem bisher nicht benannten – weil bei uns nicht vorkommenden – Prinzip, das ich versuchsweise als synchronistisches Prinzip bezeichnet habe.“

Abgrenzung von der Serialität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Jung grenzt die Synchronizität (für ihn ungewöhnlich methodisch) streng von der Serialität ab, wie sie vor allem Paul Kammerer in seinem Buch „Das Gesetz der Serie“ (1919) untersucht hat. Diese betrachtet er als kuriose – bloß amüsante – Koinzidenzen, denen das schöpferisch verwandelnde Potenzial der Synchronizität fehle. Dieses Potenzial stammt nach Jung aus der Aktivierung eines Archetyps, die sich in der individuellen Psyche für eine gewisse Zeit fokussiert, um dort Ausgestaltung zu finden. Diesen Vorgang bezeichnet Jung als Individuationsprozess.

Symbolkraft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sinn stiftend wird die Synchronizität durch ihre Symbolkraft, zum Träger des Symbols wird die physische Komponente der Koinzidenz dank ihrer Intension (spezifischen Entsprechung) und ihrer begrenzten Extension (geringe Häufigkeit). Dadurch kann sie als Resonanz und Antwort auf die (chronologisch vorhergehende) Emotion erkannt werden. Es wird auch als wichtig erachtet, den Sinn eines Synchronizitätsereignisses zu analysieren und Konsequenzen für das eigene Verhalten abzuleiten. Häufig spielt die Numerologie (symbolische Bedeutung von Zahlen) eine wesentliche Rolle bei der „Sinnknüpfung“ einer Synchronizität.

Die Quaternio[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

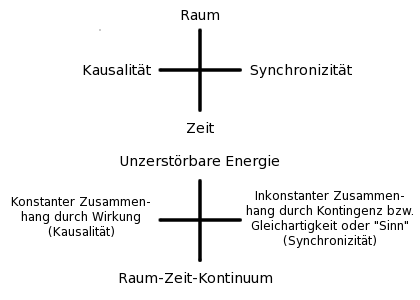

Das Prinzip der Synchronizität veranschaulicht Jung in einer Quaternio, einem Kreuz aus zwei sich jeweils polar ergänzenden Begriffspaaren, die sich diametral ergänzen und somit ähnlich aufzufassen sind wie etwa das Begriffspaar Welle/Teilchen beim Übergang von der klassischen Physik zur Quantentheorie.

Mit „unzerstörbare Energie“ wird hier die Größe bezeichnet, die bei allen physikalischen Prozessen konstant bleibt, also auch bei der Umwandlung von Energie in Masse und umgekehrt. Ihre durch alle ablaufenden physischen Prozesse sich ständig ändernde Erscheinungsform wird quasi als Tanz aufgefasst, der sich als Evolution auf der Bühne des Raum-Zeit-Kontinuums entfaltet.

Jung bestreitet nicht, dass jedes der beteiligten Ereignisse in seiner eigenen Kausalkette steht. Deshalb stellt die Synchronizität nicht das Kausalprinzip in Frage, sondern erweitert es linear bis zum rein akausalen Gegenpol: Die Dinge sind in ihrer Entwicklung sinnhaft aufeinander bezogen und „so angeordnet, wie sie sind“ (acausal orderedness).

Zusammenarbeit zwischen Jung und Wolfgang Pauli[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit dem Physiker Wolfgang Pauli diskutierte Jung während seines langjährigen Briefwechsels (1932–1958, veröffentlicht 1992 von C.A. Meier, einem Zürcher Psychiater und langjährigen Freund des Physikers und des Tiefenpsychologen) intensiv diese Thematik. Der Begriff Synchronizität taucht im Pauli/Jung-Briefwechsel zum ersten Mal im Jahr 1948 auf (Brief [35]). Pauli dürfte ihn jedoch schon im Jahr 1934 gekannt haben, da Jung ihn in einem Brief an dessen Physikerkollegen Pascual Jordan verwendete. Pauli kannte Jordan von seiner Hamburger Zeit her und verkehrte weiter mit ihm mündlich und schriftlich. Jung erwähnt den Begriff Synchronizität im Jahr 1950 öffentlich im Vorwort zur englischen Übersetzung des I Ging. Schließlich veröffentlichte er im Jahr 1952 gemeinsam mit Pauli das Buch Naturerklärung und Psyche, in dem Jung unter dem Titel Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge das Thema umfassend behandelt.

Beispiele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das bekannteste Beispiel aus Jungs Praxis:

„Eine junge Patientin hatte in einem entscheidenden Moment ihrer Behandlung einen Traum, in welchem sie einen goldenen Skarabäus zum Geschenk erhielt. Ich saß, während sie mir den Traum erzählte, mit dem Rücken gegen das geschlossene Fenster. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch, wie wenn etwas leise an das Fenster klopfte. Ich drehte mich um und sah, dass ein fliegendes Insekt von außen gegen das Fenster stieß. Ich öffnete das Fenster und fing das Tier im Fluge. Es war die nächste Analogie zu einem goldenen Skarabäus, welche unsere Breiten aufzubringen vermochten, nämlich ein Scarabaeide (Blatthornkäfer), Cetonia aurata, der gemeine Rosenkäfer, der sich offenbar veranlasst gefühlt hatte, entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten in ein dunkles Zimmer gerade in diesem Moment einzudringen.“[2]

Der Physiker Wolfgang Pauli glaubte selbst an den anekdotisch überlieferten Pauli-Effekt, demzufolge in seiner Gegenwart ungewöhnlich häufig experimentelle Apparaturen versagten oder sogar spontan zu Bruch gingen. Als Pauli 1958 in das Rotkreuzspital in Zürich eingeliefert wurde, stellte er tief erschrocken fest, dass er ausgerechnet im Zimmer 137 lag. Die Zahl verband er mit dem Wert der Feinstrukturkonstante, der ziemlich genau 1/137 beträgt, und sah dies als schlechtes Vorzeichen. Pauli starb dort nach einer erfolglosen Operation am 15. Dezember 1958, wobei zu sagen ist, dass (unabhängig von der Zimmernummer) die Heilungsaussichten bei bösartigem Pankreaskrebs, wie im Falle Paulis, äußerst schlecht sind.

Forschung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im deutschsprachigen Raum beschäftigte sich der Psychologe Gunnar Reefschläger mit dem Umgang bedeutungsvoller Koinzidenzen in Psychotherapien. Im Rahmen seiner Dissertationsschrift wies er nach, dass C. G. Jungs Konzept der Synchronizität in Psychotherapien als spezifisch jungianischer Deutungsansatz klinische Anwendung findet[3]. Bereits die konzeptuelle Idee der Synchronizität bietet dem Behandler eine zusätzliche therapeutische Möglichkeit, bedeutungsvoll erlebte Zufälle zwischen ihm und Patient in ein subjektives Narrativ zu integrieren, welches vom Patienten als sinnstiftend erlebt werden kann. Wenn ein synchronistischer Moment feinfühlig erkannt, thematisiert und als solcher gedeutet wird, kann dies positive Konsequenzen für die therapeutische Beziehung und die Psychotherapie haben.[4][5]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- C. G. Jung: Synchronizität, Akausalität und Okkultismus. dtv, München 2001, ISBN 3-423-35174-8. (Taschenbuchausgabe in elf Bänden, Band 5)

- C. G. Jung: Gesammelte Werke., Bd. 8 Walter, Olten (CH) 1971, S. 475ff. (§ 816ff.), Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge. erstmals veröffentlicht In: C. G. Jung, Wolfgang Pauli: Naturerklärung und Psyche. Rascher Verlag, Zürich 1952; Paulis Beitrag lautete Der Einfluss archetypischer Vorstellungen auf die Bildung naturwissenschaftlicher Theorien bei Kepler.

- Elisabeth Mardorf: Das kann doch kein Zufall sein! Verblüffende Ereignisse und geheimnisvolle Fügungen in unserem Leben. Schirner Verlag, 2009, ISBN 978-3-89767-630-5.

- Carl A. Meier (Hrsg.): Wolfgang Pauli und C. G. Jung. Ein Briefwechsel 1932–1958. Springer, Berlin 1992, ISBN 3-540-54663-4. (englische Übersetzung: Routledge, 2001, ISBN 0-415-12078-0)

- C. G. Jung: Grundwerk. Band 2: Archetyp und Unbewusstes. Walter, Olten 1990, ISBN 3-530-40782-8.

- F. David Peat: Synchronizität. Die verborgene Ordnung. Scherz-Verlag, 1989, ISBN 3-502-67499-X.

- Jean Shinoda Bolen: Tao der Psychologie. Sinnvolle Zufälle. Sphinx Medien Verlag, 1989, ISBN 3-85914-228-3.

- Walter Bloch: Geheimnisse von Raum und Zeit. Synchronizität und Nichtlokalität. Crotona Verlag,2020, ISBN 978-3-86191-117-3.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Synchronizitäts-Forschung (deutsch, englisch)

Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Neue Zürcher Zeitung. CLI/1 vom 6. März 1930, In: C. G. Jung: Gesammelte Werke. Bd. 15, S. 63, 66.

- ↑ C. G. Jung: Gesammelte Werke. Bd. 8, S. 497.

- ↑ Gunnar I. Reefschläger: Synchronizität in der Psychotherapie : Eine quantitativ–qualitative Untersuchung der strukturellen Beschaffenheit synchronistischer Phänomene im psychotherapeutischen Prozess. (PDF) In: Opus4.kobv.de. 2018, abgerufen am 13. März 2022.

- ↑ https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pst0000402

- ↑ https://onlinelibrary.wiley.com/share/author/WWMRUMEZWSZUDW9N6VZJ?target=10.1111/1468-5922.12975