Pierre Bonnard

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Période d'activité | - |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Formation | |

| Représenté par | |

| Personne liée | |

| Lieux de travail | |

| Mouvement | |

| Mécène | |

| Influencé par | |

| Conjoint | Marthe (Maria Boursin) de 1893 à 1942 (m. 1925-1942) |

| Archives conservées par | Archives départementales des Yvelines (166J, Ms 1095-13144, 28 pièces, -)[1] |

Pierre Bonnard, né le à Fontenay-aux-Roses (Seine) et mort le au Cannet (Alpes-Maritimes), est un peintre, décorateur, illustrateur, lithographe, graveur et sculpteur français.

Issu de la petite bourgeoisie, esprit à la fois modeste et indépendant, il se met très tôt à dessiner et à peindre. Il participe à la fondation du groupe postimpressionniste des nabis, qui entendent exalter les couleurs dans des formes simplifiées. Vénérant toutefois les impressionnistes, Bonnard va tracer son chemin personnel à l'écart des avant-gardes qui suivront : fauvisme, cubisme, surréalisme. Il produit énormément et connaît le succès dès le tournant du siècle. Grand voyageur amoureux de la nature, il se retire volontiers dans sa maison de Normandie mais découvre aussi la lumière du Midi : gardant un pied à Paris, il s'installe en 1927 au Cannet, avec Marthe, sa compagne et son modèle durant près de cinquante ans.

Très actif dans les arts graphiques et décoratifs, tenté un temps par la sculpture, Pierre Bonnard est avant tout peintre. Observateur doué d'une grande mémoire visuelle et sensitive, il ne travaille qu'en atelier, privilégiant les genres classiques de la peinture figurative : paysage, marine, nature morte, portrait et nu féminin, qu'il combine aussi dans ses scènes d'intérieur. Ses sujets tirés de la vie quotidienne et sa façon de les traiter lui ont valu les étiquettes de « peintre du bonheur », « intimiste bourgeois » ou « dernier des impressionnistes ». Aussi la question a-t-elle été posée à sa mort : était-il un grand artiste, ou du moins un peintre moderne ?

Études et rétrospectives révèlent une œuvre plus complexe et novatrice qu'il n'y paraît : prééminence de la sensation sur le modèle, affirmation de la toile comme surface à travers la composition, maîtrise incomparable de la lumière et de la couleur — sa palette de plus en plus riche et éclatante fait de lui l'un des plus grands coloristes du XXe siècle. Indifférent aux critiques comme aux modes, peu porté aux spéculations sans être étranger aux débats esthétiques de son temps, Pierre Bonnard est un peintre passionné qui n'a cessé de réfléchir à sa pratique et à la façon de rendre vivante, selon ses propres termes, non la nature, mais la peinture même.

Biographie

[modifier | modifier le code]Les photographies montrent de Bonnard son allure dégingandée, et un air comme étonné derrière les lunettes cerclées de métal. Son journal est avare de détails personnels mais l'homme se laisse entrevoir à travers sa correspondance et des témoignages auxquels s'ajoutent les souvenirs d'un neveu historien d'art et d'un petit-neveu spécialiste du postimpressionnisme, Antoine Terrasse. Doux, discret et solitaire mais de bonne compagnie, plein d'humour avec des accès de gaieté et d'enthousiasme juvéniles, Pierre Bonnard est également enclin à une certaine mélancolie[2]. S'il se confie peu à ses proches, notamment sur sa relation complexe avec Marthe, il le fait à travers sa peinture[3].

Les années de jeunesse (1867-1887)

[modifier | modifier le code]Pierre, Eugène, Frédéric[4] Bonnard, né 17 rue de Châtenay[a] à Fontenay-aux-Roses, est le fils d'Eugène Bonnard (1837-1895), chef de bureau au ministère de la Guerre, et d'Élisabeth Mertzdorff (1840-1919)[6]. Il a un frère aîné, Charles (1864-1941), mais se sent plus proche de leur cadette, Andrée (1872-1923). Les informations, parcellaires[7], indiquent une enfance heureuse, et une vocation encouragée d'abord par les femmes de la famille, jusqu'à la rencontre avec les nabis.

Vie de famille

[modifier | modifier le code]

La vie de cette famille parisienne unie et ouverte est ponctuée de séjours à la campagne.

Fontenay, village de 2 500 habitants où la culture maraîchère a chassé celle des roses, est sous le Second Empire relié à Paris par un tramway hippomobile : Eugène Bonnard s'y est installé pour partager sa vie entre ses livres et son jardin. Pourtant les Bonnard quittent dès 1870 Fontenay-aux-Roses, d'ailleurs évacué au moment du siège de Paris[9].

Il est difficile de savoir s'ils ont vécu ensuite dans une autre banlieue proche ou à Paris même, peut-être un temps rue de Parme chez la mère d'Élisabeth : le fait que celle-ci y mette au monde Andrée ne prouve pas qu'ils y aient résidé durablement[7]. Caroline Mertzdorff, d'une famille alsacienne fixée à Paris, est très attachée à son petit-fils Pierre, qu'elle hébergera durant ses études et qui tiendrait d'elle son sens de la discrétion et de l'indépendance[9].

Le grand-père paternel, Michel Bonnard, était agriculteur et marchand de grain dans le Dauphiné. Chaque été voit revenir la famille dans la demeure du Grand-Lemps, dont le vaste jardin jouxte une ferme où Pierre Bonnard enfant découvre les animaux[9]. Adolescent, il trouve là du temps pour peindre ; adulte, il y retrouve les siens à la belle saison, jusqu'à la vente du « Clos » en 1928 : c'est pour lui comme un retour au paradis terrestre[10]. « Pierre est né parmi les roses et passe ses vacances à la campagne : ce citadin sera toute sa vie un amoureux de la nature et [de ses] sortilèges luminescents et colorés[11]. »

Le peintre s'inspire beaucoup du cercle familial. Sa mère n'aime pas poser et son père, bourgeois sévère, est amateur d'art mais préférerait une autre voie pour son fils : ils figurent peu sur ses tableaux, à l'inverse de sa grand-mère, de sa cousine Berthe Schaedlin (son premier amour), de sa sœur Andrée puis du mari et des enfants de celle-ci. Bonne pianiste, elle épouse en 1890 un professeur de musique, ami de Pierre, le futur compositeur d'opérettes Claude Terrasse[12]. Les membres de la famille Terrasse offrirent à Bonnard un véritable second foyer, ces derniers étant d'emblée ses plus fervents admirateurs[10].

Essor d'une vocation

[modifier | modifier le code]La vocation précoce de Bonnard le conduit à une sorte de double vie : étudiant sage d'un côté, artiste en herbe de l'autre.

Écolier puis collégien à Vanves, il est mis en pension à dix ans, comme beaucoup de petits bourgeois de son temps, puis fréquente les lycées Louis-le-Grand et Charlemagne. C'est un très bon élève, épris de langues anciennes, de littérature classique et de philosophie. Bachelier en 1885, il rassure son père en s'inscrivant à la faculté de droit[13], où il obtient sa licence en 1888. Il prête serment d'avocat en 1889, mais s'il se rend chaque jour au prétoire, c'est plutôt pour y croquer les hommes de loi[14]. Cette année-là, il travaille à temps partiel chez un receveur de l'Enregistrement[b] mais n'est pas reçu au concours d'entrée de cette administration fiscale, ce qui est pour lui un soulagement[15].

Bonnard observe et dessine depuis qu'il est tout jeune, sans cesse, partout, des scènes saisies au vol. Un carnet d'esquisses de 1881 contient sa première aquarelle de la Seine à Paris[16]. Les étés suivants, il dessine autour du Grand-Lemps et jusqu'au lac de Paladru[17]. De 1887 ou 1888 datent ses premières huiles, petits paysages du Dauphiné dans le genre de Corot, probablement peints en plein air[10] comme il fait aussi à Chatou ou à Bougival[13].

Rétrospectivement, Bonnard relativise sa vocation par rapport à l'attrait de la bohème[18] : « À cette époque, ce qui m'attirait n'était pas tellement l'art mais plutôt la vie d'artiste avec tout ce qu'elle comportait dans mon idée de fantaisie, de libre disposition de soi-même. Certes, depuis longtemps j'étais attiré par la peinture et par le dessin, mais sans que ce fût une passion irrésistible ; tandis que je voulais à tout prix échapper à une vie monotone ». Art et liberté semblent pourtant aller de pair : « J'éprouve un vrai sentiment de délivrance et je porte le deuil de mes études avec la plus grande allégresse, écrit-il à sa mère en . Ne t'imagine pas que j'arrive à Lemps pour faire de l'enregistrement. Je vais apporter une cargaison de toiles et de couleurs et je compte barbouiller du matin jusqu'au soir »[19].

Peut-être après un passage aux Arts décoratifs, Bonnard entre en 1886 aux Beaux-Arts, où il noue une amitié indéfectible avec Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel[15]. Séduit par l'enseignement, assez large, il boude toutefois les cours et les séances au Louvre, échouant au concours du prix de Rome. Son attachement ultérieur à deux principes classiques — importance du dessin et prédilection pour le nu féminin — a néanmoins pu être attribué à ce bref contact avec la tradition académique[20].

Pierre Bonnard préfère l'atmosphère de l'Académie Julian, école d'art privée où l'on travaille d'après modèles le nu et le portrait, sans obligation d'être assidu ni de rendre des travaux[10]. Il y retrouve Maurice Denis, Paul Sérusier, Henri-Gabriel Ibels et Paul-Élie Ranson, pour d'ardentes discussions qui se prolongent au café et, le samedi, chez Ranson et sa femme. Bonnard écoute plus qu'il ne parle mais manie l'humour et le trait d'esprit. Tous rêvent de renouveler la peinture[21].

Bonnard et les nabis

[modifier | modifier le code]Pierre Bonnard est de ceux qui créent le mouvement nabi en référence à l'art de Paul Gauguin.

En , Paul Sérusier, massier à l'académie Julian, revient de Bretagne, où il a peint sur le couvercle d'une boîte à cigare et sous la direction de Paul Gauguin L'Aven au bois d'amour : pour ses camarades qui ignorent tout des évolutions récentes en peinture, ce tableautin est une révélation[16] et ils en font leur « talisman »[c].

- « Le Talisman » de Sérusier.

Sérusier, Bonnard, Denis, Ranson et Ibels fondent un groupe informel qui se baptise « nabi », d'un mot hébreu signifiant « initié » et « prophète ». « Prophètes » de l'art de Gauguin, dont ils admirent les œuvres chez Boussod et Valadon[d] puis à l'exposition Volpini de 1889 ; « initiés » en ce qu'ils découvrent chez Durand-Ruel les grands impressionnistes méconnus de leurs professeurs, puis, dans la boutique du Père Tanguy par exemple, Cézanne et van Gogh[24]. Dès 1889 les premiers nabis sont rejoints par Édouard Vuillard, Ker-Xavier Roussel, Félix Vallotton et d'autres[e], sans compter les visites d'Odilon Redon ou de Gauguin lui-même[25].

Le mouvement nabi s'inscrit dans le symbolisme, qui vise à exprimer les mystères du monde, à retrouver la spiritualité dont l'auraient vidé un matérialisme étroit et, en art, le naturalisme. C'est ce que cherche Gauguin en exaltant les couleurs pour leur potentiel d'émotion et de réflexion[20]. Ses œuvres confirment les nabis dans leurs principes : refus de copier servilement la nature, blocs de couleurs virulentes pas toujours réalistes[26], aplats gommant la profondeur[16], formes schématisées, cloisonnées par un trait[25].

Le groupe s'est offert un tableau de Gauguin que chacun emporte à tour de rôle, mais Bonnard l'oublie souvent : sa mémoire lui suffit et il n'a pas besoin d'icône chez lui[27]. L'Exercice, peint au printemps 1890 pendant sa période militaire[f], est l'un de ses premiers essais pour jouer des couleurs vives en alignant avec humour sur trois plans des petits soldats aux contours bien marqués[28].

Lors des réunions en leur « temple », l'atelier de Ranson boulevard du Montparnasse, se profilent deux tendances : l'une spirituelle voire ésotérique, derrière le catholique Maurice Denis ; l'autre tournée vers la représentation de la vie moderne, incarnée par Bonnard[29] — ce qui ne les empêche pas de partager en 1891 avec Vuillard un atelier rue Pigalle[30]. Francis Jourdain et Octave Mirbeau ont témoigné de la profonde estime mutuelle qui soudait les nabis et de leur ouverture dénuée d'arrogance[31]. Bonnard se distingue par son absence de prosélytisme, ayant selon le mot de son ami Thadée Natanson « assez à faire de peindre »[27].

Le « nabi japonard »

[modifier | modifier le code]Au sein du groupe, Bonnard est le plus influencé par l'art japonais.

|  | |

Gauche : Paravent (1889, détrempe sur coton teint, panneaux de 160 × 54,5 cm, coll.privée). Droite : Deux chiens jouant (1891, 36 × 39,5 cm, musée de Southampton). | ||

La vogue du japonisme, lancée au milieu du XIXe siècle et culminant vers 1890, séduit les nabis par l'emploi de couleurs pures sans dégradés, le renouvellement de la perspective[32], un sujet saisi en plongée ou contre-plongée avec un horizon très bas ou très haut[26]. Leur production s'élargit aux objets décoratifs[33] : dès 1889 Bonnard réalise des paravents librement inspirés des motifs qu'il a pu découvrir dans la revue Le Japon artistique éditée par Siegfried Bing[34].

Au printemps suivant, l'exposition qu'organise Bing à l'École des beaux-arts est pour lui un choc esthétique. Il tapisse ses murs de reproductions d'Utamaro, Hokusai, Hiroshige, et d'images populaires sur papier de riz froissé, dont l'enchantent le travail sur les étoffes et la puissance évocatrice des couleurs, sans relief ni modelé : il a l'impression de quelque chose de savant mais de vivant[35]. Il emprunte aux estampes, développe des arabesques sur des supports tout en hauteur inspirés des kakemonos[36] : le jeune critique Félix Fénéon le surnomme « le nabi très japonard »[26].

L'influence de Gauguin se sent encore dans La Partie de croquet (composition rappelant la Vision après le sermon, hiératisme des personnages de gauche, ronde des jeunes filles), mais les tissus évoquant des collages et l'absence de modelé tiennent de l'art japonais[37].

Celui-ci marque davantage Femmes au jardin, paravent pour lequel Bonnard fait poser sa sœur et sa cousine en 1890, avant d'en séparer les panneaux : sur fond de motifs stylisés, les quatre figures féminines — peut-être les saisons[38] —, vêtues de robes très graphiques, semblent dessinées d'un seul jet sinueux comme chez Hokusai[33]. Les tissus en aplats, presque sans plis, sont la marque de Bonnard durant cette période[39]. Quant aux Deux chiens jouant, destinés à un concours d'art décoratif en 1891, ils font penser à des laques japonaises[40].

- Femmes au jardin (1891, huile sur toile, panneau de 160 × 48 cm, musée d'Orsay) : premier panneau.

- Femmes au jardin (1891, huile sur toile, panneau de 160 × 48 cm, musée d'Orsay) : deuxième panneau.

- Femmes au jardin (1891, huile sur toile, panneau de 160 × 48 cm, musée d'Orsay) : troisième panneau.

- Femmes au jardin, 1891, huile sur toile, panneau de 160 × 48 cm, musée d'Orsay) : quatrième panneau.

Vers la reconnaissance (1887-1900)

[modifier | modifier le code]Au cours des dix ans d'existence du groupe nabi, Bonnard reste très lié à Vuillard par son besoin d'indépendance et sa méfiance envers les théories[30]. Il s'associe souvent avec lui aux projets collectifs. Il se fait connaître par les arts graphiques et décoratifs, sans réprimer pour autant son admiration pour les impressionnistes ni son attirance pour des sujets intimistes, notamment après sa rencontre avec Marthe.

Travaux de groupe

[modifier | modifier le code]Bonnard participe aux activités des nabis, dont il résume ainsi le fil rouge : « Notre génération a toujours cherché les rapports de l'art avec la vie. »

Le Barc de Boutteville, leur jovial défenseur, expose les nabis avec d'autres peintres (Toulouse-Lautrec, Émile Bernard, Louis Anquetin…) de 1891 à 1896[41]. En 1897 et 1898, le marchand d'avant-garde Ambroise Vollard leur ouvre sa récente galerie de la rue Laffitte. En enfin, alors que le mouvement s'essouffle, Durand-Ruel les fait figurer avec Signac, Cross ou Rysselberghe autour d'Odilon Redon[42]. Pour les nabis comme pour leurs contemporains anglais du mouvement Arts and Crafts, il faut en finir avec le clivage entre arts majeurs et mineurs, et faire entrer l'art dans le quotidien à travers les arts décoratifs, voire appliqués[34] ; au sein des beaux-arts même doit s'instaurer un dialogue entre peinture, musique, poésie, théâtre.

Bonnard fait sienne cette quête « d'art total[43] ». Il travaille d'abord gracieusement avec Denis et Vuillard pour le Théâtre-Libre d'Antoine[34]. Dans la soupente de la rue Pigalle loge aussi Lugné-Poe qui, après avoir créé Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, s'installe en 1893 à la Maison de l'Œuvre : Pierre Bonnard dessine la vignette et Vuillard les programmes de ce théâtre où vont se jouer les pièces d'Henrik Ibsen ou August Strindberg. En c'est la première d'Ubu roi : Claude Terrasse a signé la musique, Bonnard a aidé Sérusier et Jarry pour les masques et les décors. Alfred Jarry redonne sa pièce début 1898 au « théâtricule » des Pantins, dans l'appartement des Terrasse rue Ballu : le compositeur accompagne au piano les marionnettes, confectionnées cette fois par son beau-frère à l'exception de celle d'Ubu. Bonnard, proche de Jarry, collaborera à L'Almanach du Père Ubu illustré (1901) et aux divers écrits d'Ambroise Vollard sur ce personnage littéraire[44].

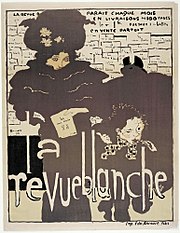

Les nabis se retrouvent dans les intentions de La Revue blanche, mensuel artistique et littéraire que viennent de fonder les frères Natanson : intégrer tout ce qui se fait ou s'est fait pour développer sans combat sa personnalité[45]. Thadée Natanson a spécialement remarqué chez Le Barc de Boutteville et au Salon des indépendants les œuvres de Bonnard, devenant son premier collectionneur[46]. Il lui confie la réalisation de l'affiche de 1894. Elle doit encore aux estampes japonaises, mais texte et image se mêlent de façon humoristique : ombre d'une chauve-souris, regard équivoque de la jeune femme, « l » pendant à son bras et « a » enroulé autour de sa jambe[47].

Le modèle en est sans doute Misia, l'épouse de Thadée Natanson, qui reçoit rue Saint-Florentin. Pianiste de talent d'une beauté un peu canaille, elle est l'égérie parfois cruelle des jeunes artistes et intellectuels des années 1890[g]. Bonnard a laissé d'elle plusieurs dessins dont un nu, et continue à la peindre après son divorce de Natanson[49].

Arts graphiques

[modifier | modifier le code]Bonnard commence à vivre de ses productions graphiques plus ou moins japonisantes.

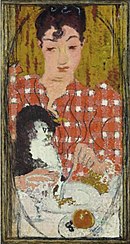

Chaque année il prépare le Salon des indépendants. En 1891 il envoie L'Exercice, le portrait de sa sœur avec ses chiens, les Femmes au jardin, L'Après-midi au jardin qu'achète le peintre Henry Lerolle. Interviewé par L'Écho de Paris, Bonnard déclare avec assurance : « Je ne suis d'aucune école. Je cherche uniquement à faire quelque chose de personnel. »[38] L'année suivante, son envoi comporte entre autres La partie de croquet et Le corsage à carreaux, où il a peint Andrée d'un point de vue légèrement surplombant[40] dans un vêtement qui semble une mosaïque posée à plat[43].

Début 1891, Bonnard vend 100 francs[h] à l'entreprise France-Champagne une affiche en trois couleurs placardée sur les murs de Paris. Malgré ses volutes très « fin de siècle », elle frappe alors par sa sobriété, comparée aux affiches d'un Jules Chéret ; la courbe du bras, la mousse débordante, le lettrage animé sont perçus comme des audaces joyeuses[38]. Toulouse-Lautrec, admiratif, cherche à faire la connaissance de celui qui signe encore « PB » : Bonnard s'effacera bien volontiers devant son nouvel ami pour ce qui est de représenter la Goulue ou Valentin le Désossé pour le Moulin-Rouge. Dans l'immédiat, France-Champagne lui commande la couverture d'une « Valse de salon »[50]. Dès 1892 il prend un atelier rue des Batignolles[51].

De 1892 à 1893 il s'applique à illustrer Le Petit Solfège de son beau-frère. Suivent d'autres albums et des scènes amusantes inspirées par le couple Terrasse et leurs bébés[52]. En outre, « la rue constitue pour Bonnard le plus attrayant des spectacles[53] ». Captivé par le ballet des bourgeois comme du peuple autour de la place de Clichy, il ne cesse d'en « capturer le pittoresque », selon le mot de Claude Roger-Marx en 1895[54]. Aux lithographies en deux tons de La Revue blanche succèdent celles, polychromes, des cahiers d'estampes édités par Vollard, où les nabis côtoient Edvard Munch ou Redon : ainsi en 1899 Quelques aspects de la vie de Paris[55].

Tous les genres de productions populaires ou usuelles intéressent Bonnard, qui tire des enseignements de chaque technique d'illustration[56]. Quand Durand-Ruel lui offre en janvier 1896 sa première exposition individuelle, il tient à montrer, en marge de cinquante toiles et dessins, plusieurs affiches et lithographies, le Solfège et deux paravents.

- Scène de famille (1893, lithographie, coll. privée).

- La Femme au parapluie (1894, lithographie, 32,5 × 25 cm, coll. privée).

- La Petite Blanchisseuse (1896, lithographie, 30 × 19 cm, coll. privée.

- Le Boulevard (1896, lithographie, 17 × 43 cm, coll. privée).

- La Promenade des Nourrices (1895-1897, panneaux lithographiés, 150 × 200 cm, National Gallery of Victoria).

Marthe

[modifier | modifier le code]En 1893, Pierre Bonnard s'éprend de celle qui restera son principal modèle et, malgré ses mystères, la femme de sa vie.

Probablement au printemps 1893[57], Bonnard ose aborder une jeune fille qui descend d'un tramway : séduit par sa grâce fragile, il lui demande de poser pour lui. Vendeuse dans une boutique de fleurs artificielles, elle lui dit avoir seize ans, s'appeler Marthe de Méligny et être une aristocrate orpheline. Le modèle devient vite la maîtresse[58].

C'est apparemment lorsqu'il l'épouse en que le peintre découvre qu'elle se nomme Maria Boursin, avait vingt-quatre ans au moment de leur rencontre, et est issue d'une modeste famille du Berry. À moins qu'il n'ait su et voulu protéger son secret, ce mensonge de trente-deux ans laisse supposer chez Marthe aussi bien une honte sociale qu'un goût de la dissimulation[59]. Selon Olivier Renault[i], Bonnard exprime de façon cryptée son bouleversement dans La Fenêtre : sa femme (sur le balcon) reste « Marthe » à l'extérieur ; à l'intérieur, un carton béant voisine (tel une boîte de Pandore) avec le roman Marie du Danois Peter Nansen, que Bonnard a illustré en 1897 en s'inspirant de sa compagne[j], et avec une feuille vierge où devra s'écrire la suite de leur histoire[61].

Cette relation aide Bonnard à oublier sa cousine Berthe, dissuadée semble-t-il par les siens d'accorder sa main à un artiste[62]. Les convenances bourgeoises le retiennent longtemps de leur présenter sa concubine : les premières photos de Marthe chez les Bonnard datent de 1902[63]. La jeune femme tisse avec le peintre un lien exclusif, au risque de le couper de ses amis. Vallotton et Vuillard — seul autorisé une fois à la peindre[64],[k] — ne l'apprécient guère[65]. Natanson décrit une créature légère aux allures d'oiseau effarouché, à la voix aiguë mais sourde, aux poumons délicats : sa fragilité physique, voire psychique[l], est sans doute ce qui attache Bonnard et le pousse au dévouement[58]. Marthe lui offre tantôt une présence discrète propice à la création[67], tantôt l'image d'un érotisme sans artifice[68].

Dès 1893, le nu apparaît massivement dans son œuvre : si plusieurs tableaux reprennent le topos des bas noirs, La Baignade montre Marthe en nymphe dans un cadre de verdure[67], et dans L'Indolente, elle gît alanguie sur un lit défait[69]. C'est à partir de Marthe que Bonnard crée « cette silhouette fuselée à la Tanagra[70] » récurrente dans sa peinture : corps juvénile et élancé, longues jambes, petits seins haut placés[37]. Figurant sur quelque 140 tableaux et 700 dessins, en train de lire, de coudre ou à sa toilette[51], la compagne de Bonnard a pu aussi lui inspirer des passantes comme celle de L'Omnibus[71].

Pour l'écrivain Alain Vircondelet, l'intrusion de Marthe dans sa vie révèle Bonnard aux dimensions majeures de son art, intimiste et lumineux. Pas besoin de séances de pose : « il ne lui demande que d'être » et la peint de mémoire dans son décor et ses gestes quotidiens, par quoi elle semble incarner la simple plénitude du bonheur présent[72]. Les commentateurs s'accordent à dire qu'avec Marthe il choisit la peinture[73]. Isabelle Cahn et Guy Cogeval[m] sont plus sévères : si Bonnard prétextait peut-être la sensibilité de sa compagne pour s'éloigner du monde et se réfugier dans la peinture, elle lui a quand même « un peu gâché l'existence[65] » — ce que l'historien d'art Nicholas Watkins[n] résume ainsi : Marthe est pour le peintre « sa muse, son geôlier[60] »[o].

- La Baignade (1893, huile sur toile, 35 × 27 cm, coll. privée).

- Femme remontant ses bas (1893, coll. privée).

- L'Indolente (1899, huile sur toile, 92 × 108 cm, musée d'Orsay).

La crise de 1895

[modifier | modifier le code]Cet été marque pour Bonnard le tournant où « il abandonne l'esthétique nabi pour se tourner vers l'impressionnisme[76] ».

La fin du siècle voit décliner les courants du postimpressionnisme. Bonnard date de cette époque sa vraie découverte des grands peintres impressionnistes, à travers notamment le legs Caillebotte au musée du Luxembourg début 1897[77]. « Couleurs, harmonies, rapports de lignes et de tons, équilibre, ont perdu leur signification abstraite pour devenir quelque chose de très concret », analyse-t-il plus tard[78], ajoutant : « Gauguin est un classique, presque un traditionaliste, l'impressionnisme nous a apporté la liberté ». Bonnard en apprend selon Watkins à utiliser la peinture en touches visibles et à se détacher de l'objet pour privilégier l'atmosphère[77]. Camille Pissarro lui trouve alors « un œil de peintre » prometteur[42].

En novembre s'éteint Eugène Bonnard mais la famille continue à s'agrandir : Charles a trois enfants, Andrée cinq[p]. À Paris, au Grand-Lemps où sa mère lui a ménagé un atelier, Pierre Bonnard peint des moments d'un quotidien paisible, groupant autour d'une lampe ou de sa grand-mère encore vivante les neveux qui le consolent de n'avoir pas d'enfant[80]. L'organisation spatiale de ces scènes d'intérieur en clair-obscur lui vient entre autres de son compagnonnage avec Édouard Vuillard, au point que certaines de leurs toiles d'alors peuvent se confondre[81].

En 1897, Ambroise Vollard sollicite Bonnard pour une édition du recueil Parallèlement de Paul Verlaine. Prenant Marthe comme modèle, le peintre passe deux ans à mêler au texte 109 lithographies voluptueuses, tirées en rose sanguine pour, dit-il, « mieux rendre l'atmosphère poétique de Verlaine ». Le marchand d'art réitère l'expérience, malgré l'insuccès de cet ouvrage considéré depuis comme un des plus beaux livres de peintre du XXe siècle[82] : le Daphnis et Chloé de Longus sort en 1902 orné de 156 lithographies en bleu, gris ou noir, évoquant la Lesbos antique à partir de paysages du Dauphiné et de l'Île-de-France[83]. Après Marie de Peter Nansen, Bonnard illustre Le Prométhée mal enchaîné d'André Gide (1899) et les Histoires naturelles de Jules Renard (1904).

En 1899, il a installé son atelier au pied de la butte Montmartre, 65 rue de Douai[84]. « Après les dix années passées avec ses camarades nabis, Bonnard éprouve, comme chacun d'eux, le besoin d'une indépendance nouvelle, [d'une] affirmation de soi[85]. » Admirateur de Rodin, il va s'essayer un court moment à la sculpture[q]. Il s'adonne en outre à la photographie jusque vers 1916, réalisant quelque 200 clichés avec son appareil Kodak portatif, non dans un but artistique — bien qu'il soigne la composition, le cadrage, la lumière — mais pour capter des instants de vie intime ou familiale pouvant servir à ses tableaux[86].

La maturité (1900-1930)

[modifier | modifier le code]Pierre Bonnard se cherche de nouveaux horizons en France comme à l'étranger, et entretient des liaisons en marge de son union avec Marthe. Il se rapproche de la nature dans sa maison normande puis dans sa villa du Midi. Sa maturité artistique semble atteinte vers 1908 : les aplats nabis ne dominent plus, sa palette s'est éclaircie et il soigne la composition[87]. Juste avant la Première Guerre mondiale, il réinterroge ses rapports avec l'impressionnisme, redécouvrant la nécessité du dessin, mais en lien avec les couleurs. Les années 1920 lui apportent aisance et notoriété.

Le nomade

[modifier | modifier le code]Pérégrinations

[modifier | modifier le code]Dès 1900, pris d'une frénésie de voyages, Bonnard prend l'habitude de quitter Paris du printemps[82] à l'automne[88].

En 1899, Bonnard et Vuillard sont allés à Londres[90], puis en Italie avec Ker-Xavier Roussel : Bonnard rapporte des croquis de Milan et Venise[91]. Au printemps 1901, tous trois visitent en compagnie des princes Emmanuel et Antoine Bibesco Séville, Grenade, Cordoue, Tolède, Madrid. C'est en comparant au musée du Prado le Titien et Vélasquez que l'artiste a l'intuition de ce qui le guidera désormais : tâcher comme le maître vénitien de « se défendre » face au motif, pour le transformer en suivant l'idée qu'on s'en fait[92].

En 1905 et 1906, Misia, remariée avec le patron de presse Alfred Edwards, l'invite sur son yacht avec Maurice Ravel ou Pierre Laprade pour des croisières en mer du Nord : quelques dessins serviront à illustrer La 628-E8 d'Octave Mirbeau[91]. Bonnard reverra plusieurs fois les musées de Belgique, des Pays-Bas et de Berlin[93]. En , il emmène Marthe un mois en Algérie et en Tunisie, où il trouve que « les bourgeois français et les Maures » coexistent mal. Au retour le couple passe par l'Italie, puis le peintre repart à Londres en compagnie de Vuillard et Edwards[94].

Dans les années 1900, Bonnard va beaucoup en Normandie : Criquebeuf et Vasouy avec Vuillard, L'Étang-la-Ville chez Roussel, Varengeville-sur-Mer près de chez Vallotton, Colleville-sur-Mer, Honfleur, etc.

De 1904 date son premier séjour à Saint-Tropez, où il rencontre Paul Signac, qui lui reproche encore des couleurs ternes et un laisser-aller dans les formes[95]. Suivent des séjours à Marseille, Toulon, Banyuls-sur-Mer chez Maillol[93]. C'est en juin et que Bonnard, revenant à Saint-Tropez chez un ami — Henri Manguin[96] ou Paul Simon —, dit avoir éprouvé un éblouissement, « un coup des Mille et Une Nuits. La mer, les murs, jaunes, les reflets aussi colorés que les lumières… »[97]. Dès lors, tous les hivers et parfois à d'autres saisons, il loue au moins un mois par an à Saint-Tropez, Antibes ou Cannes[98].

Sans renoncer à l'étranger, Bonnard ne cesse plus de sillonner la France, de Wimereux à la Côte d'Azur, et d'Arcachon, où ont résidé les Terrasse, aux villes d'eau comme Uriage-les-Bains, où Marthe fait des cures[93]. Il continue malgré les difficultés pendant la Première Guerre mondiale.

À près de 47 ans, il a échappé à la mobilisation : réserviste, il n'est pas appelé[99],[r]. La guerre a épargné ses neveux et son entourage immédiat, mais l'année 1919 est marquée par la mort de sa mère[100]. Le double deuil qui le frappe en 1923 est pour lui plus terrible encore : Claude Terrasse meurt fin juin, et Andrée trois mois plus tard[101].

Ville et campagne, Nord et Sud

[modifier | modifier le code]

Le spectacle et l'air de Paris ne suffisent plus à Bonnard mais il ne s'éloigne jamais longtemps de son effervescence[102].

De tous les nabis, il était le plus fasciné par l'atmosphère des rues et des places parisiennes, montmartroises[103]. « L'héroïsme de cette vie moderne est l'élément moteur de toutes ses toiles, où les gens arpentent les trottoirs comme des myriades de fourmis, jouant leurs rôles comme des automates dans un décor qui change en fonction du quartier et des classes sociales » : cette dimension humaine le ramène en ville même s'il trouve difficile d'y travailler[104].

Il change souvent d'atelier et en sépare son habitation. Vers 1905, gardant comme logement la rue de Douai, il transfère son atelier en face, dans un ancien couvent[105], et le conserve quand il emménage, en , au 49 rue Lepic[106]. Un an plus tard l'atelier est installé chez Misia, quai Voltaire[107], puis en à la cité d'artistes des Fusains, 22 rue Tourlaque : Bonnard s'en sert peu mais le gardera toute sa vie[108]. En il se rapproche des Terrasse en allant habiter 56 rue Molitor[109] ; après leur disparition, il quitte Auteuil pour le 48 du boulevard des Batignolles[75].

Dès 1900 Bonnard loue une maison à Montval, sur le coteau de Marly-le-Roi, et y retourne plusieurs années, aimant à faire poser Marthe dans le jardin[110]. Ce seront ensuite, le long de la Seine, Médan, Villennes-sur-Seine[82], Vernouillet de 1907 à 1912[94], Saint-Germain-en-Laye de 1912 à 1916[108]. Bonnard loue aussi à Vernonnet, sur la commune de Vernon, et y acquiert en 1912 la maisonnette qu'il nomme « Ma Roulotte ». Marthe a exigé une salle d'eau mais le confort reste sommaire. Pour le peintre compte le jardin luxuriant, et le balcon courant qui lui offre une vue panoramique sur le fleuve, où il aime canoter, et sur la campagne, où il se promène chaque matin quel que soit le temps[111]. Le couple a toujours choisi des maisons modestes, au début par nécessité, ensuite par rejet des bâtisses bourgeoises[112], et n'y a jamais installé qu'un mobilier léger[113].

La révélation pour Bonnard de la lumière éclatante du Midi, estime l'historien d'art Georges Roque[s], s'est érigée en un mythe qu'il a conforté lui-même, alors que la lumière changeante du Nord l'attirait au moins autant[97]. Watkins, rappelant l'admiration de Bonnard pour Eugène Boudin[114], pense aussi que les ciels nuageux et les paysages verdoyants du Nord sont dans son art un complément nécessaire à la chaleur du Sud — Vernon, où il a rencontré Claude Monet en 1909, lui paraissant en outre un paradis terrestre à l'abri du monde moderne[115].

De fait, le peintre, sans exclure d'autres destinations, n'a plus cessé de se partager entre ces trois pôles : la Ville (Paris), le Nord (la Normandie) et le Sud (la Côte d'Azur). Il transportait ses toiles d'un endroit à l'autre roulées sur le toit de sa voiture[116].

Vies parallèles

[modifier | modifier le code]Pierre Bonnard ne s'est pas épanché sur sa vie avec Marthe, apparemment tranquille : seule sa peinture offre peut-être quelques clés.

Bonnard s'habille avec une élégance de dandy[117] mais ne s'intéresse guère à l'argent, confiant un temps la gestion de ses revenus aux frères Gaston et Josse Bernheim, qui l'exposent à la galerie Bernheim-Jeune depuis 1906[118]. S'il se réjouit de pouvoir s'acheter en 1912 sa première automobile — une Renault 11CV — et sa première maison, lui et Marthe vivent sans ostentation et n'ont personne à leur service[112]. S'accommoder au quotidien d'une vaisselle dépareillée[119] n'empêchera pas le peintre, qui adore conduire, de rouler en Ford puis en Lorraine-Dietrich, ni de descendre en voyage dans de grands hôtels[101].

Sa carrière l'oblige à une vie mondaine[48], mais son amour du calme et de la nature ainsi que la sauvagerie grandissante de sa compagne l'inclinent à garder ses distances[120] : un tableau comme La Loge s'attache ainsi moins aux portraits (les Bernheim à l'opéra de Paris) qu'à l'ambiance d'un lieu où s'exhibe l'opulence[121].

Concernant leur vie privée, L'Homme et la Femme a souvent été interprété de façon dramatique, sachant que les modèles en sont précisément Marthe et Bonnard : le paravent dressé entre eux symboliserait la solitude qui naît parfois après le plaisir, chacun replongeant dans son « rêve intérieur »[122]. À l'inverse des tableaux d'un Edvard Munch, note Watkins, l'attitude de la femme jouant sur le lit avec des chatons n'exprime aucune culpabilité[79]. Olivier Renault, sensible à la rareté — avant Egon Schiele — d'un autoportrait nu, décèle une certaine sérénité dans cette scène énigmatique, qui suggérerait simplement que l'amour n'est pas la fusion[123],[t].

De 1916 à 1918, Bonnard a une liaison avec Lucienne Dupuy de Frenelle, épouse de son médecin de famille, dont il fait de nombreux portraits[125]. Dans la Cheminée, vue de face dans le miroir tandis qu'une psyché reflète un bout de son dos, elle dresse un buste sculptural[u] sous un tableau de Maurice Denis appartenant à Bonnard, une femme nue allongée, plus mince[127] : au-delà de la mise en abyme, Renault pense là encore à un message codé, d'autant que le peintre montre volontiers, dans des scènes à la toilette, deux femmes ensemble dont parfois une seule nue[128].

Sans doute en quête de modèles plus en chair que Marthe, Bonnard s'adresse en 1916 à Renée Monchaty[129], jeune artiste de 22 ans vivant avec le peintre américain Harry Lachman. Elle devient sa maîtresse, sans qu'il soit possible de savoir si Marthe était au courant, subissait ou consentait, voire s'il s'agissait d'un ménage à trois[128]. Bonnard peint beaucoup la blonde Renée, qui l'accompagne deux semaines à Rome en mars 1921. Toutefois, loin de quitter Marthe, Pierre l'épouse le : Renée se suicide le . Profondément bouleversé, Bonnard ne se séparera jamais de certaines toiles qu'elle lui avait inspirées[62].

L'artiste

[modifier | modifier le code]La crise de 1913

[modifier | modifier le code]Entre 1913 et 1915, son ambivalence vis-à-vis de l'impressionnisme provoque chez Bonnard une crise plus profonde que celle des années 1890 car elle touche à « l'essence même de sa vision de peintre[130] ».

Au début du siècle Bonnard se cherche encore : il élargit ses vues de Paris, ajoute les marines aux paysages, associe scènes intimistes, nus, natures mortes[131]. « Toujours au courant de tout et toujours à contre-courant[64] », selon le mot d'Antoine Terrasse, il s'interroge avec Vuillard sur les défis de la modernité[v]. À l'époque où Pablo Picasso et Georges Braque lancent le précubisme, il développe — dans un apparent anachronisme d'inspiration et de manière — un sens nouveau de la composition, « clef de tout » selon lui[132] : il découpe ses paysages en plans successifs, inaugure des cadrages de type photographique[133], imagine des intérieurs où un miroir occupe l'espace et médiatise la représentation des objets[134]. Toutefois il prend peu à peu conscience qu'il a pu négliger les formes au profit de la couleur.

- Le Pont des Arts (1905, huile sur toile, 55 × 70 cm, coll. privée).

- La Loge (1908, huile sur toile, 91 × 120 cm, musée d'Orsay).

- La Glace du cabinet de toilette (1908, huile sur toile, 120 × 97 cm, musée des Beaux-Arts Pouchkine).

- Le Balcon bleu (1910, huile sur toile, 31,5 × 43,5 cm, Courtauld Gallery).

- Le Jardin au crépuscule (vers 1901, huile sur toile, 37 × 44 cm, coll. privée).

- La Terrasse à Grasse (1912, huile sur toile, 125 × 134 cm, coll. privée).

« La couleur m'avait entraîné, et je lui sacrifiais presque inconsciemment la forme. Mais il est bien vrai que la forme existe, et qu'on ne peut arbitrairement et indéfiniment la transposer » : Bonnard réalise qu'à vouloir dépasser le naturalisme des couleurs, le risque est de voir l'objet se dissoudre dans celles-ci. Pourtant elles restent le seul moyen d'exalter la lumière et l'atmosphère, que la forme ne doit pas non plus étouffer[130].

Aussi revient-il au dessin, développant l'art du croquis jusqu'à y noter les variations de climat et d'ambiance[130]. Lui qui ne peint plus jamais sur le motif a toujours en poche un agenda — à moins qu'il n'utilise le dos d'une enveloppe ou d'une liste de courses : les pages se couvrent d'observations sur ce qui l'entoure et le temps qu'il fait, ainsi que d'indications sur les effets de couleurs et de lumière à prévoir. Le code est précis : points pour les impacts de lumière, hachures pour les zones d'ombre, croix pour indiquer qu'il faudra trouver une teinte distincte proche de la couleur inscrite au crayon ou à l'encre. Rentré à l'atelier, Bonnard esquisse l'ensemble du tableau puis pose les couleurs à la fois de mémoire et dessin en main ou punaisé au mur. Son carnet devient une sorte de répertoire de formes et d'émotions remplaçant les études[135].

Décorateur en vogue

[modifier | modifier le code]L'un des plus recherchés parmi les (anciens) nabis, Bonnard reçoit des commandes pour de vastes décors.

Entre 1906 et 1910, il réalise pour Misia Edwards quatre grands panneaux dans le goût baroque de la « reine de Paris »[136] : Le Plaisir, L'Étude, Le Jeu et Le Voyage (ou Jeux d'eau)[137]. Le thème y compte moins que les variations sur une Arcadie mythique[136] : enfants, baigneuses, nymphes, faunes et animaux folâtrent dans des paysages de fantaisie bordés de singes et de pies voleuses[138]. Présentés au Salon d'automne, les panneaux sont installés lors d'une fête quai Voltaire où le Tout-Paris peut les voir[139].

Bonnard travaille aussi pour l'homme d'affaires Ivan Morozov, grand collectionneur d'art moderne. C'est d'abord, en 1911, un triptyque pour l'escalier de son hôtel particulier à Moscou : reprenant L'Allée peinte l'année précédente à Grasse, l'artiste l'encadre de deux autres panneaux à peine plus larges pour constituer Méditerranée. Cette mise en scène de femmes et enfants au jardin, renouant dans des teintes adoucies avec un certain réalisme, est exposée au Salon et complétée ensuite par Le Printemps et L'Automne[140].

En 1916, loin de l'actualité, un ensemble destiné aux frères Bernheim revient à un âge d'or évoquant Virgile[140] : Symphonie pastorale, Monuments, Le Paradis terrestre, Cité moderne juxtaposent ou combinent art et nature, travail et loisir, références classiques et bibliques, temporel et éternel[141]. En 1917 Bonnard décore la Villa Flora des époux Hahnloser, qui lui ont permis d'exposer à Winterthour[142], et en 1918 il entreprend à Uriage-les-Bains six grands paysages pour un autre amateur suisse[143].

En , il livre le décor de Jeux, spectacle monté à Paris par les Ballets suédois : le poème qu'a mis en musique Debussy est chorégraphié par Jean Börlin et dansé dans des costumes signés Jeanne Lanvin[109].

Suivent encore quelques créations, Le Café du Petit Poucet étant par exemple la dernière scène parisienne exécutée, en 1928, pour George et Adèle Besson. Pierre Bonnard retrouvera Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel pour travailler au palais de Chaillot en vue de l'Exposition universelle de 1937[140] : La Pastorale restera son plus grand panneau (335 × 350 cm)[144].

Peintre installé

[modifier | modifier le code]

Bonnard peint toujours énormément. S'il fuit de plus en plus la vie publique[60], il reste proche de ses amis et connaît le succès.

Durant les années 1920, le peintre multiplie les paysages sur lesquels il reste longtemps, laissant à l'occasion les couleurs et la lumière du Sud envahir les tableaux peints dans le Nord, et réciproquement[145]. Ses nus, moins voluptueux, s'intéressent davantage à la beauté plastique, non sans suggérer au passage la mélancolie de Marthe. Le peintre approfondit enfin son travail sur les natures mortes, soit isolées, soit au premier plan de ses scènes domestiques, s'attachant à rendre ce que Pierre Reverdy appelle « l'humble psychologie des choses »[146].

Modeste et conscient des difficultés du métier, Bonnard s'est toujours abstenu de critiquer ses amis peintres. Fidèle toute sa vie aux compagnons de la première heure, il lui arrive encore de travailler avec Vuillard, sans doute le plus proche. À Vernon défilent les amis du couple, même si Marthe prend de plus en plus ombrage de toute présence : Natanson, Misia, les Besson, les Hahnloser, les Bernheim, Ambroise Vollard ou Jos Hessel[147].

Claude Monet vient aussi, quand ce n'est pas Bonnard qui se rend à Giverny. Nonobstant leur différence d'âge et leurs divergences sur la composition ou la peinture en plein air, ces deux artistes peu bavards se comprennent : le maître s'enquiert des travaux de son cadet toujours déférent, exprimant son avis d'un geste ou d'un sourire. Leur complicité s'augmente des explorations chromatiques de Bonnard[148] — jusqu'au vide laissé par le décès de Monet fin 1926[149].

Bonnard poursuit en parallèle un dialogue artistique avec Henri Matisse, entamé vers 1905 en dépit de leurs parcours distincts (période fauve de Matisse par exemple). Chacun a acquis chez Bernheim des toiles de l'autre et suit avec intérêt son évolution. Leur correspondance avait commencé par une carte postale de Matisse ne contenant que les mots « Vive la peinture ! Amitiés » : elle durera jusqu'à la fin[150].

En mai et , les frères Bernheim exposent vingt-quatre toiles de Bonnard en plus des panneaux conçus pendant la guerre[151], et organisent cinq ans plus tard une exposition « Bonnard : œuvres récentes »[149]. L'artiste envoie régulièrement des tableaux au Salon d'automne et sa cote grimpe sur le marché de l'art. En 1927, suivant celles de François Fosca et de Léon Werth en 1919 puis de Claude Roger-Marx en 1924, l'importante monographie de Charles Terrasse, illustrée et supervisée par son oncle, fait date[152].

En , la galerie Eugène Druet présente la première rétrospective des œuvres de Pierre Bonnard. Les 68 tableaux exposés, peints entre 1890 et 1922, font dire à Élie Faure que « comme les plus rares artistes, il donne l'impression d'avoir inventé la peinture », parce qu'il voit les choses d'un œil neuf et rythme surtout de façon nouvelle les couleurs et les harmonies : l'éminent critique s'oppose à ceux qui, pour louer Bonnard, parlent de son « ingénuité », voire d'un « peintre-enfant »[153].

Cet événement étend la réputation de Bonnard au-delà des frontières. Ayant reçu en 1923 un prix Carnegie du musée des Beaux Arts de Pittsburgh — il en obtiendra un autre en 1936[154] —, il est sollicité en 1926 pour faire partie du jury : il traverse donc l'Atlantique, découvrant Pittsburgh, Philadelphie, Chicago, Washington, New York. Il rencontre à cette occasion Duncan Phillips, qui depuis deux ans collectionne ses œuvres. La première grande exposition Bonnard à l'étranger se tient en 1928 à la galerie que César Mange de Hauke a ouverte à New York[151].

En , Bonnard a acquis au Cannet, 29 avenue Victoria, une villa crépie de rose et ressemblant à un chalet, qu'il baptise Le Bosquet du nom du quartier[155]. Entourée d'un vaste jardin, elle jouit d'une large vue sur la baie de Cannes et le massif de l'Esterel[110]. Il y fait faire de gros travaux avant d'emménager un an plus tard : balcons, portes-fenêtres, électricité, chauffage, eau courante, salle de bain, garage[156]. Il a peint plus de cent fois le jardin et les pièces de la maison, à l'exception de la chambre de Marthe[157] ; celle-ci est omniprésente, réduite parfois à une ombre, sur les tableaux du salon ou de la salle à manger ; le temps qu'elle passe dans son bain (par plaisir, nécessité médicale[158] ou obsession maladive pour la propreté[67]) inspire à son mari ses fameux nus à la baignoire[158].

Bonnard, qui cherche chez lui comme en promenade, les points de vue dégagés ou en hauteur, n'aime pas davantage être contraint par l'espace de la toile. Il achète celle-ci au mètre, en découpe un morceau plus grand que nécessaire, et l'accroche au mur sans châssis de façon à pouvoir modifier le format de sa peinture. Dans le petit atelier du Bosquet — les grandes installations l'intimident — se voient encore les traces de punaises[159]. Il fait de même à l'hôtel, assurant que les ramages des papiers peints ne le gênent en rien[160].

« Cette passion périmée de la peinture » (1930-1947)

[modifier | modifier le code]« Les années 1930 sont pour Bonnard des années d'intense travail, mais aussi de lutte[161]. » Très actif jusqu'à la fin, il maintient son cap en dépit des critiques. De plus en plus souvent retiré au Cannet, il affronte, non sans angoisse parfois, les difficultés de l'âge, la guerre, et la mort de ses proches. Il se réfugie dans sa peinture, toujours plus rayonnante.

Fidèle à lui-même

[modifier | modifier le code]Travailleur inlassable

[modifier | modifier le code]« Avant d'être l'expression d'un génie unique, disait Bonnard, la peinture se doit d'être l'exercice obstiné, intense, d'un métier[162]. »

Cela ne l'empêche pas de voyager encore beaucoup : en plus des villes d'eau pour Marthe, il peut faire au volant de sa voiture, en quinze jours et dans le désordre, Toulon, Arles, Montpellier, Pau, Bayonne, Arcachon[163]. Il a découvert La Baule, où il séjourne notamment d' à . Sur les traces d'Eugène Boudin, il loue régulièrement à Deauville entre 1935 et 1938 — année où il vend « Ma Roulotte », comme désenchantée depuis la mort de Monet[164]. C'est à Deauville qu'en 1937 la journaliste Ingrid Rydbeck l'interviewe pour une revue d'art suédoise : il évoque sa période nabi, ses recherches postimpressionnistes, son ambition de tout exprimer à partir des couleurs, l'organisation et la lenteur de son travail[165], concluant dans un rire qu'« à vrai dire, [il a] de la difficulté pour la peinture »[160].

Les carnets de Bonnard révèlent « un homme possédé d'un besoin tyrannique de travail[166] ». Ainsi, en 1930, une maladie l'oblige à garder la chambre : Arthur Hahnloser, le voyant anxieux de ne rien faire, lui prescrit de se remettre à l'aquarelle. Déçu par sa fluidité, Bonnard réclame de la gouache, et n'a de cesse d'explorer les possibilités de rehausser d'un blanc opaque les couleurs transparentes[167]. Hedy Hahnloser témoigne qu'il peut travailler sur commande mais a toujours besoin pour commencer du déclic de l'émotion, de ce qu'il appelle « l'aspect enchanteur » : « Il faut que cela mûrisse comme une pomme », écrit-il[168]. L'exécution peut ensuite s'avérer très longue car il retravaille sans cesse les détails, les couleurs, ayant l'impression que le motif — même abordé maintes fois — lui échappe : il sera resté près d'un an sur un Nu au bain et le couple suisse a dû attendre sept ans Le Débarcadère[169].

Bonnard va d'un sujet et d'une toile à l'autre, ses enthousiasmes et son exigence l'obligeant à des interruptions, reprises et chevauchements qui « interdiront jusqu'à la fin l'établissement d'une chronologie rigoureuse dans son œuvre[170] ». Les « périodes » qui se distinguent chez d'autres peintres ne se manifestent chez lui « qu'à travers les modifications toujours plus réfléchies qu'il apporte à un même sujet[171] ». « La notion d'œuvre finie, achevée, note l'écrivain Alain Lévêque, le cède à celle d'ébauche perpétuelle, de recommencement continuel[172]. » Ainsi n'est-il pas rare que Bonnard demande à retoucher une de ses œuvres chez un particulier ou dans une galerie[169] ; George Besson raconte que même au musée, il lui arrivait de guetter le départ du gardien pour tirer de sa poche une minuscule boîte de couleurs et reprendre furtivement un détail qui le préoccupait, avant de quitter la salle comme s'il avait fait une farce[173]. Cette habitude est à l'origine du verbe bonnarder[174],[175].

Renommée et critiques

[modifier | modifier le code]Si sa cote a pu pâtir de la Grande Dépression[163] comme d'une désaffection pour les Impressionnistes auxquels il est assimilé, Bonnard demeure l'un des peintres les plus connus de sa génération[176].

En , tandis que George Besson rassemble quarante portraits à la Galerie Braun, Bernheim dévoile une trentaine de tableaux récents[177]. Durant les années qui suivent, Bonnard expose avec Édouard Vuillard (galerie Rosenberg, 1936), Kees van Dongen puis Albert Marquet (galerie Jacques Rodrigues-Henriques, 1939 et 1945). Pierre Berès fait connaître son œuvre graphique fin 1944[178] et en , les fils Bernheim lui consacrent leur première grande rétrospective d'après-guerre[179].

À New York, sept de ses toiles sont montrées au Museum of Modern Art en 1930 (« Painting in Paris »), et quarante-quatre à la galerie de Nathan Wildenstein au printemps 1934. Un galeriste de Zurich lui a ouvert ses portes en 1932, et en il se rend à Londres pour le vernissage de son exposition chez Reid & Lefèvre[60]. Élu à l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique en , il voit ses œuvres exposées à Oslo et à Stockholm début 1939 et devient membre de l'Académie royale des arts de Suède en avril[180].

Cette publicité l'embarrasse : « Je sens bien qu'il y a quelque chose dans ce que je fais, mais de là à en faire tout ce battage, c'est insensé… »[181] En marge d'articles élogieux, les critiques ne semblent pas l'affecter : il s'est habitué par exemple à être blâmé pour un manque de rigueur[130]. « Bonnard se sait méprisé par une partie de l'intelligentsia de la peinture, Picasso en tête » qui, résume Olivier Renault, lui reproche d'obéir à la nature sans la transcender[182]. C'est l'époque où l'avant-garde considère que peindre « de nature » n'est plus possible et où Aragon prédit que cet art ne sera bientôt plus qu'« un divertissement anodin réservé à des jeunes filles et à des vieux provinciaux »[183]. Bonnard pousse pourtant de plus en plus loin la simplification des formes, certaines de ses toiles devenant presque abstraites[184].

Il continue imperturbablement à peindre sa maison, les fleurs, les fruits de son jardin, renouvelant les alliances de couleurs dans ces sujets répétitifs[181]. « Je travaille beaucoup, de plus en plus enfoncé dans cette passion périmée de la peinture, écrit-il en 1933 à son neveu Charles Terrasse. Peut-être en suis-je avec quelques uns l'un des derniers survivants. L'essentiel est que je ne m'ennuie pas… »[185] Le Boxeur déjà, autoportrait de 1931, le montrait amaigri et comme prêt à une lutte dérisoire[161].

Années de guerre au Cannet

[modifier | modifier le code]Bonnard rejoint Le Cannet dès et n'en bouge plus jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, essentiellement occupé à peindre[186].

Guy Cogeval pense que Bonnard, dont la peinture ne répercute aucun des événements tragiques contemporains, en était inconscient : « c'est sans doute le peintre le moins engagé de l'histoire de l'art », ce qui aura pu le desservir[117]. Antoine Terrasse le croit au contraire très affecté par le conflit, surmontant ses angoisses dans le spectacle de la nature — qu'il dit être sa seule consolation[187] —, dans un travail acharné, et dans des liens resserrés avec Matisse : les deux peintres s'écrivent beaucoup et se voient au Cannet, à Nice ou à Saint-Paul-de-Vence[188]. Olivier Renault pour sa part, à la suite de l'historien de la Résistance Thomas Rabino, prête à Bonnard « une posture résistante », à sa manière non frontale mais déterminée[189].

Il ne participe pas comme d'autres artistes français au voyage à Berlin de , puis refuse d'exécuter un portrait de Pétain : il exige des séances de pose et compensations en nature qui découragent l'émissaire de Vichy. Il s'abstient surtout de vendre des tableaux pendant toute la guerre. C'est à son corps défendant qu'il figure en dans l'exposition inaugurale du Palais de Tokyo. La seule galerie où on le voit est celle qu'a ouverte à Nice Jean Moulin, venu fin 1942 lui demander des toiles, ainsi qu'à Matisse. L'ancien dreyfusard enfin s'inquiète du sort de ses galeristes les Bernheim, témoignant par écrit de leur soutien à l'art français[190].

En , Bonnard est heureux[w] de retrouver pour une semaine le pavé et le peuple parisiens. Il séjourne plus longtemps à Paris l'année suivante, entre la rétrospective chez Bernheim et une exposition à la toute nouvelle galerie Maeght[191].

Peintre jusqu'au bout

[modifier | modifier le code]Les deuils

[modifier | modifier le code]Les dernières années du peintre sont assombries par l'insociabilité de Marthe puis sa disparition, après celle de plusieurs amis.

Pierre Bonnard apprend au Cannet qu'Édouard Vuillard est mort à La Baule le . Sandrine Malinaud[x] décèle une ressemblance entre son compagnon de toujours et le Saint-François de Sales barbu et dégarni qu'il peint de 1942 à 1945 pour l'église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d'Assy[192]. Entre 1940 et 1944, Bonnard perd son ami peintre Józef Pankiewicz, son frère Charles, Joseph Bernheim, Maurice Denis, Félix Fénéon, et l'autre grand complice qu'était Ker-Xavier Roussel. Ses lettres à Besson et Matisse se font l'écho de sa tristesse, accrue par la mort de Marthe[193].

La pudeur de leurs proches et de Bonnard lui-même empêche de cerner exactement les pathologies de Marthe. Thadée Natanson salue l'abnégation de son ami, qui n'a jamais voulu la laisser seule dans un sanatorium, que ce soit pour ses bronches ou, plus tard, ce que Hedy Hahnloser nommait ses « troubles mentaux ». Le peintre se confie ainsi à l'épouse de Signac : « Cette pauvre Marthe est devenue complètement misanthrope. Elle ne veut plus voir personne, pas même ses anciens amis et nous sommes condamnés à une solitude complète. » Il lui conseille de feindre de les rencontrer par hasard. Et depuis longtemps il doit parfois prétexter la promenade des chiens pour retrouver au café ses propres amis[194].

Les restrictions dues à la guerre aggravent l'état de Marthe. Soignée et veillée par son mari, elle meurt le . Bonnard marque ce jour d'une croix dans son agenda et organise des obsèques discrètes. Son désarroi est patent dans certaines lettres : « Vous jugez de mon chagrin et de ma solitude pleine d'amertume et d'inquiétude sur la vie que je puis mener encore », « on ne se rend pas compte de ce que peut être un tel isolement, une perte pareille, à soixante-quatorze ans. La vie est brisée… »[195] Il sacralise la chambre de Marthe en en scellant la porte[196].

Ses derniers autoportraits trahissent la mélancolie de Bonnard. Il n'accepte d'être photographié, par Gisèle Freund ou Brassaï, en 1946, que dans son atelier, en train de peindre. Pourtant, la couleur explose sur ses paysages et il confie à un visiteur : « Jamais la lumière ne m'a paru si belle. »[197] Il a encore l'énergie de rencontrer de jeunes peintres[198] et d'aller voir à Paris ses expositions ou d'autres, comme le premier Salon des réalités nouvelles[199].

- Autoportrait dans la glace (1939, huile sur toile, 56 × 68,5 cm, coll. privée).

- Portrait de l'artiste par lui-même (1945, huile sur toile, 55 × 46 cm, Fondation Bemberg).

La fin

[modifier | modifier le code]

Du 7 au 20 , Bonnard monte une dernière fois à Paris.

Il s'arrête au passage chez son neveu Charles Terrasse, conservateur du château de Fontainebleau, et retouche L'Atelier au mimosa, envahi de jaune, ou encore Le Cheval de cirque, souvent rapproché de l'autoportrait de 1945 et présenté avec d'autres toiles au Salon d'automne[199]. Il accepte l'idée d'une rétrospective organisée par le MoMa à New York pour son quatre-vingtième anniversaire[200].

De retour au Bosquet, où sa nièce Renée s'est installée depuis la fin de la guerre, il sent ses forces décliner rapidement. Alité, il songe à L'Amandier en fleur peint au printemps précédent : « ce vert ne va pas, il faut du jaune… », dit-il à Charles venu le voir. Celui-ci l'aide à tenir son pinceau pour en ajouter, à gauche du pied de l'arbre. Pierre Bonnard s'éteint quelques jours plus tard, le [201].

Il est inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Anges du Cannet : la dalle porte simplement son nom et ses dates, sous ceux de Marthe[191].

La succession Bonnard

[modifier | modifier le code]L'existence insoupçonnée d'héritières du côté de Marthe suscite un imbroglio juridique qui va durer plus de quinze ans.

Le peintre et sa compagne s'étaient mariés sans contrat : selon le régime de la communauté, Marthe était propriétaire de la moitié des œuvres de son mari, y compris celles qui n'avaient jamais quitté l'atelier et sur lesquelles un artiste n'avait à l'époque aucun droit moral. Après son décès, un notaire conseille à Bonnard, qui l'a toujours crue sans famille, de rédiger un papier où elle aurait déclaré lui léguer tout ce qu'elle possédait : ceci pour éviter la mise sous séquestre de l'atelier le temps d'une recherche en héritiers[201].

À la mort du peintre se font connaître quatre nièces de Marthe, du nom de Bowers. Elles découvrent que le testament, signé « Marthe de Méligny » et daté par inadvertance du jour de la visite au notaire, est apocryphe. Elles vont en justice tandis que la villa du Bosquet est placée sous scellés. Pour Maurice Garçon, représentant les huit neveux et petits-neveux de Bonnard, la communauté de biens devrait exclure les œuvres qui n'ont jamais été exposées, reproduites ou vendues ; Vincent de Moro-Giafferri, défenseur des sœurs Bowers, accuse de recel les ayants droit de l'artiste et exige qu'ils soient frustrés de la totalité. Les héritières de Marthe obtiennent gain de cause à l'issue d'une longue procédure[202].

Daniel Wildenstein, familier de Bonnard depuis l'enfance, achète alors aux Terrasse leurs droits successifs pour un million de dollars, et tente de faire valoir en appel qu'un document daté de plusieurs mois après la mort de sa supposée signataire n'est pas un vrai faux. En 1956, « l'arrêt Bonnard » rendu par la Cour de cassation reconnaît le « droit de finition » : les œuvres picturales font partie des biens communs mais l'auteur peut en user à sa guise. La cour d'appel d'Orléans ajoute en 1959 que la communauté n'inclut que les œuvres déjà divulguées. Wildenstein récupère presque tout : il en restitue 28 % aux Bowers, une autre part à la famille Terrasse, et garde 180 toiles[202].

Un arrêt faisant jurisprudence porte donc le nom de celui qui avait jadis fui le droit[203], et dont quelque 600 tableaux, plus quantité de dessins et aquarelles, sont restés jusqu'en 1963 cachés au public[201].

L'œuvre

[modifier | modifier le code]Bonnard laisse une œuvre énorme, essentiellement picturale, dont la filiation impressionniste a pu occulter sa volonté de « faire avancer le langage de la peinture[204] » en marge des évolutions du XXe siècle. Outre les souvenirs familiaux, sa correspondance et ses notes, les spécialistes disposent, en plus de son entretien avec Ingrid Rydbeck en 1937, d'une interview de 1943 pour la revue Verve où, sans éluder comme souvent les questions, il explique à la journaliste et critique d'art Angèle Lamotte sa conception de la peinture, ses références en la matière et ses procédés[205]. Peu enclin aux théorisations, c'est palette en main qu'il réfléchissait[206].

L'œuvre peint

[modifier | modifier le code]« L'art n'est pas la nature » rappelle Bonnard, pour qui la toile est avant tout une surface décorative à regarder comme telle. Il vise non l'imitation de la nature mais sa transposition à partir d'une idée, et moins la captation d'instants heureux que la réminiscence de sensations vécues. Témoin des révolutions picturales de son temps, il pervertit, dans un rapport distancié à l'objet, l'illusion de la perspective et la vraisemblance des couleurs[207]. Celles-ci sont d'un bout à l'autre l'alpha et l'oméga de sa peinture[208].

Peindre la sensation

[modifier | modifier le code]Saisir le temps

[modifier | modifier le code]Bonnard disait « flotte[r] entre intimisme et décoration » mais ses tableaux sont plus que l'expression colorée d'un bonheur désuet.

Sa fidélité aux sujets de tous les jours l'a longtemps fait considérer comme le peintre attardé des rituels et plaisirs bourgeois d'avant la Première Guerre mondiale[209]. Ses scènes d'intérieur peuvent passer pour « des concentrés de vie bourgeoise passéistes[210] », et il s'est de plus en plus limité à la représentation d'un quotidien sans aspérités, qui semble magnifier un bien-être rassurant, et où l'homme paraît en adéquation avec son environnement[211]. Ses thèmes et sa palette chatoyante lui ont acquis une « réputation de peintre bourgeois et décoratif[117] » du carpe diem[212].

Souscrivant à l'idée commune, Bonnard définit l'œuvre d'art comme « un arrêt du temps »[213], et la sienne « tend à n'être perçue que dans un temps suspendu, fait de petits moments rêvés dans un univers familier, paisible et lumineux[211] ». Marthe en tout cas n'y vieillit pas, « figé[e] dans l'intemporalité du souvenir[214] » sans « aucune ride, aucune chair défaite (à la manière de […] Degas ou Toulouse-Lautrec)[215] », même sur la fin de sa vie — et après sa mort. Peut-être le peintre tentait-il de conjurer les tourments liés à sa santé[196] : « Celui qui chante n'est pas toujours heureux », écrivait-il en 1944[211].

Pour autant, la nostalgie comme l'Histoire sont absentes de sa peinture[216]. Ce qu'il cherche à rendre avant tout, c'est « une expérience sensorielle éphémère[217] » et la fraîcheur d'une image conceptuelle[218]. Il ne s'agirait pas tant pour lui d'essayer comme les impressionnistes de saisir le réel à travers un moment, que de se laisser envahir par lui pour le faire renaître à l'occasion[219]. « Comme Proust, Bonnard est fasciné par la manière dont notre perception du monde est remodelée par la mémoire[220]. » Ses toiles, qui ne peignent en définitive « ni le réel ni l'imaginaire, mais […] un réel transfiguré par l'émotion du souvenir[219] », se rapprocheraient plutôt des tentatives pour isoler, dans À la recherche du temps perdu, « un peu de temps à l'état pur »[219],[210].

Peindre un objet sous l'aspect du souvenir, c'est rappeler qu'il n'existe plus même si l'œil s'en réjouit encore : Jean Clair n'est pas loin de voir en Bonnard « le peintre de l'inquiétude et du désenchantement[221] », et Ann Hindry perçoit une expression d'angoisse dès son premier autoportrait, où il tient les outils de son art. « Il avait la passion de peindre. Et la passion n'est jamais sereine », conclut-elle[222].

Se défendre contre l'objet

[modifier | modifier le code]« La fausseté, note Bonnard, c'est découper un morceau de la nature et le copier » : il se défie même du modèle — d'où aussi la crise de 1913-1915[223].

En 1933 il confie à Pierre Courthion qu'à son avis les jeunes artistes se laissent absorber par le monde, « tandis que plus tard c'est le besoin d'exprimer une émotion qui conduit le peintre à choisir tel ou tel motif comme point de départ ». Son but à lui n'est pas tant de montrer l'objet à travers sa sensibilité (subjectiviser l'objectif) que d'extérioriser une idée (objectiver le subjectif)[224] ; l'art doit dépasser l'impression brute (« le modèle qu'on a sous les yeux ») pour viser la sensation, qui en est une image mentale enrichie (« le modèle qu'on a dans la tête »)[225].

À l'en croire, s'il essaie de peindre directement, par exemple un bouquet de roses, il est vite submergé par la vue des détails, s'y égare, et se « laisse aller à peindre des roses » sans retrouver ce qui l'avait séduit d'abord. Le paradoxe est, selon ses propres termes, que l'objet et « ce qu'on peut appeler la beauté » ont inspiré l'idée du tableau, mais que leur présence risque de la lui faire perdre : il doit lutter contre l'influence du modèle extérieur pour faire prévaloir son modèle intérieur. Selon lui, rares sont les peintres capables de conserver leur vision sans être gênés par l'objet : après le Titien, Cézanne ; mais ni Monet, qui passait peu de temps devant le motif, ni Pissarro ou Seurat, qui composaient à l'atelier[226].

Bonnard veut retrouver la vérité du sentiment éprouvé face à l'objet[227] mais craint de faiblir devant celui-ci et d'oublier son idée initiale : c'est pourquoi il recourt au dessin, en codifiant les valeurs et en analysant les rapports entre les tons, l'effet de chacun sur les autres, leurs combinaisons[171]. « Le dessin, c'est la sensation, la couleur, c'est le raisonnement » : ce n'est pas par bravade qu'il inverse l'équation académique liant émotion et couleur, dessin et pensée, mais pour résoudre une difficulté[228]. Antoine Terrasse parle d'un « échange primordial pour lui entre regard et réflexion[229] ».

Un monde en deux dimensions

[modifier | modifier le code]Surface plane

[modifier | modifier le code]L'ambition de Bonnard est de « réconcilier les émotions que suscite le spectacle de la nature avec les exigences décoratives de la toile[230] ».

Maurice Denis tenait celle-ci pour « une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées » ; de même Bonnard affirme que « le principal sujet, c'est la surface, qui a sa couleur, ses lois, par-dessus les objets »[2]. Durablement marqué par les principes nabis, il en garde un intérêt pour le « monde flottant » des estampes, la frontalité et la planéité[231]. Or voir d'abord le tableau comme un objet décoratif plat entre en contradiction avec le goût de la nature, chez ce peintre attaché à l'art figuratif : d'où une tension perpétuelle dans son œuvre entre surface (décorative) et profondeur (vraisemblable)[232].

Plans juxtaposés sans perspective, stylisation et absence de modelé, impression de collage de tissus imprimés, telles sont les caractéristiques de ses toiles japonisantes d'avant 1900 : tout est quasiment plat et oblige l'œil à balayer la surface sans pouvoir se diriger vers un point de fuite[233]. Si Bonnard abandonne ensuite ces techniques, il continue à gommer la profondeur et à rabattre les plans vers la surface — comme Matisse[211].

Terrasse, balustrade ou arbres au premier plan d'un paysage bloqueront l'envol du regard malgré la profondeur de champ[234]. Le motif du damier « aide à construire la surface comme surface[235] » : présent dans les corsages des années 1890 puis dans les nappes à carreaux, il le cède à la table elle-même, parfois redressée de façon presque parallèle au plan du tableau[157]. Quant au miroir, s'il ouvre une échappée sur le volume de la pièce, il la ramasse aussi dans l'espace de son cadre vertical[132],[236]. Jusqu'à la fin de sa vie Bonnard quadrille ses toiles de manière plus ou moins apparente. Il structure notamment ses intérieurs par des motifs orthogonaux[237]. Le point de vue en surplomb accentue l'effet de verticalité, comme dans L'Atelier au mimosa vu depuis sa mezzanine[40], tandis que des aplats de couleurs réaffirment la planéité[238].

- Femmes au chien (1891, huile sur toile, 40 × 32 cm, Clark Art Institute).

- La Table de toilette (1908, huile sur panneau, 52 × 45 cm, musée d'Orsay).

- La Terrasse (1918, huile sur toile, 159 × 249 cm, Phillips Collection).

- Nu dans le bain au petit chien (1941-1946, huile sur toile, 123 × 152 cm, Carnegie Museum of Art).

Vision mobile

[modifier | modifier le code]

« La primauté de la surface exige en retour que l'attention du spectateur se disperse sur toute la surface de la toile[239]. »

Certains cadrages surprennent (plongées, contre-plongées, angles inattendus[162], personnages coupés), certaines figures sont à peine perceptibles, projetées en ombres chinoises, à demi cachées par un objet : c'est qu'une composition trop flatteuse nuirait à l'impression d'instantané. Bonnard organise rigoureusement ses scènes mais les détails ne s'y liront pas tous d'emblée[240] : la question se pose de ce qu'il veut exactement montrer[241].

« Les peintures de Bonnard sont afocales, le regard tournoie au premier abord sans pouvoir vraiment s'arrêter sur un point plus qu'un autre[217]. » Très tôt Bonnard intègre ce qu'il appelle la vision « mobile » ou « variable », c'est-à-dire le fait que tout sollicite le regard[40]. Il aurait été l'un des premiers à tenter de représenter sur la toile « l'intégrité du champ visuel[242] » voire « le non-vu de la vue[217] », à savoir qu'il n'y a pas de point de vue privilégié et que le monde existe autour de nous tout autant que sous nos yeux[243].

Dans ses tableaux la perspective n'est pas fixe. Tout point de fuite crée une profondeur mais limite le champ visuel, alors que la vision binoculaire permet de voir aussi ce qui est sur les côtés[242] : Bonnard étend son attention sur tout, et rapproche de l'œil ce que la perspective classique tenait éloigné. Jean Clair compare ses tableaux à une feuille de papier froissé qu'on aplatirait de la main : l'espace s'y déplie du centre vers la périphérie, où les figures se déforment légèrement comme par anamorphose[244].

Il a été remarqué que les toiles de Bonnard se construisent volontiers autour d'une sorte de vide, qui joue un rôle structurel, chromatique et distributif. Ainsi du motif récurrent de la table : elle rappelle que le tableau est une surface plane ; elle renforce le clair-obscur ou illumine les couleurs si la nappe est blanche ; et elle rejette les personnages tout autour, si bien que l'œil se porte d'abord sur les objets. Chez Bonnard « un compotier vaut un visage », notait déjà Jean Cassou, mais le spectateur est obligé d'aller de l'un à l'autre[245] ; s'arrêter au sujet serait perdre de vue le but : « mettre la peinture en évidence en faisant circuler le regard[246]. »

Couleurs et lumière

[modifier | modifier le code]Des couleurs rayonnantes

[modifier | modifier le code]

Dès le tournant du siècle « l'histoire de la peinture de Bonnard devient celle d'une progression décisive de la couleur[247] ».

La rencontre avec Gauguin, les nabis et l'art japonais a convaincu Bonnard de l'infini potentiel expressif de la couleur, même sans recours aux valeurs[248]. Il déclarait avoir aussi beaucoup appris de son expérience de lithographe, qui l'obligeait à « étudier les rapports de tons en jouant de quatre ou cinq couleurs seulement qu'on superpose ou qu'on rapproche »[249]. Les valeurs font leur retour dès les années 1895 : il use abondamment du clair-obscur dans ses portraits comme dans ses scènes de rue ou de famille[250].

C'est du Nu à contre-jour (ou L'Eau de Cologne, ou Le Cabinet de toilette au canapé rose[251]) que daterait sa véritable « entrée dans la voie de la couleur », comme l'écrivait son neveu Charles Terrasse, au sens où il y aurait expérimenté pour la première fois « la possibilité d'utiliser la couleur comme un équivalent de la lumière » : celle-ci ne se traduit plus par un clair-obscur, la fenêtre ne découpant pas une zone sombre et une zone éclairée ; toute la scène baigne dans une lumière égale, rendue par les teintes et les valeurs même là où il y a ombre portée[252]. L'engouement de Bonnard pour le Midi va renforcer sa quête d'un « équivalent chromatique de l'intensité de la lumière[239] ».

Bien qu'il dise redouter « le piège des couleurs » et le risque de « ne plus peindre que pour la palette », la couleur devient chez Bonnard, après la crise de 1913, moins imitative et plus plastique[253]. Comme pour Matisse et Vuillard, ce qui compte n'est plus l'exactitude des couleurs par rapport au modèle mais leurs rapports entre elles[254], qui créent à la fois l'espace et l'atmosphère en plus de l'harmonie[255]. « Je suis d'accord avec vous, écrit-il à Matisse en 1935, le seul terrain solide du peintre, c'est la palette et les tons[256]. »

Sa palette devient de plus en plus vive au cours des années 1920 et 1930[257]. Des éclats jaunes ou orangés illuminent ses tableaux et, dans les scènes d'intérieur en particulier, le blanc voisine avec les couleurs vives pour une plus grande luminosité[258]. « Ce n'est plus la lumière qui vient frapper les objets, ce sont les objets qui semblent rayonner d'eux-mêmes[184]. » Ses dernières toiles sont inondées d'une lumière dorée[187] et une photographie de l'atelier du Cannet en 1946 montre épinglés au mur les petits morceaux de papier d'argent qui lui servaient à jauger l'intensité de la lumière[176].

Plus que ses sujets en eux-mêmes ou ses sentiments personnels, ce sont la combinaison et l'éclat de ses couleurs qui autorisent à voir en Bonnard le « peintre de la joie », en ce qu'ils l'aident à exprimer une sensation de plaisir[259].

Le travail de la couleur

[modifier | modifier le code]« Le tableau est une suite de taches qui se lient entre elles », écrit Bonnard[188] : la couleur est chez lui le moteur de la composition[260].

Une fois ébauché son sujet, Bonnard en étudie isolément chacune des parties, redessinant à l'occasion les éléments un à un[261]. Il commence alors à peindre en employant d'abord des couleurs très diluées, puis des pâtes plus épaisses et opaques. Il travaille à l'intérieur des plages de couleur délimitées par les motifs, et le sujet peut demeurer longtemps confus aux yeux du spectateur, rapporte Félix Fénéon. À partir du moment où les formes ont émergé, Bonnard cesse de se reporter au croquis et repose des touches de temps à autre, parfois au doigt.

Même s'il pratique encore les aplats, sa technique, sous l'influence de l'impressionnisme et peut-être des mosaïques byzantines vues à Venise, a évolué vers la multiplication de petites touches « brouillées, serrées, vives[211] », irisant la surface[176]. Le foisonnement de couleurs pommelées à partir du moment où il s'est éloigné des nabis prouve l'impact sur sa peinture de son amitié avec le Monet des Nymphéas[162]. Le fait qu'il navigue entre plusieurs toiles, menées de front ou laissées un temps de côté, permet aux huiles de sécher et au peintre de superposer les couleurs pour modifier des harmonies[262].

Il a pu lui arriver d'utiliser des assiettes en guise de palette, une par toile, un schéma chromatique pouvant plus aisément en surgir. Si Watkins voit son art comme essentiellement « pétri d'antithèses et de contrastes », avec une prédilection pour le triangle structurant violet-vert-orange[263], Roque nuance un peu : Bonnard, après avoir joué des contrastes entre couleurs complémentaires, a exploré petit à petit les accords de couleurs proches sur le cercle chromatique (rouge-orangé / orangé-jaune / bleu-violet). Peut-être se rappelait-il les mises en garde de Gauguin lui-même contre les heurts possibles entre couleurs complémentaires[264] ; il n'en avait pas moins relevé ce précepte de Delacroix : « On ne peint jamais assez violent »[265].

La toile se construit par glissements de couleurs qui peuvent gommer la perspective[264] : le schéma chromatique suit sa propre logique et non l'observation de la nature[266]. Bonnard fait à l'occasion des rappels de couleur, y compris de noir et de blanc, pour équilibrer la composition[230]. Il soigne en particulier le haut et le bas du tableau, en accentuant les couleurs intenses et en s'aidant d'éléments structurels (fenêtres, portes, rebords de baignoire) afin de contenir le regard et de le ramener vers la toile. « La couleur n'ajoute pas un agrément au dessin, elle le renforce », écrivait-il[267].

Motifs récurrents

[modifier | modifier le code]Nus féminins

[modifier | modifier le code]

La manière dont Bonnard renouvelle le genre du nu féminin est représentative de ce qu'il cherche en peinture.

Il a abordé le nu entre réalisme et stylisation avec La Baignade. Bientôt, en dehors de la sensualité innocente des compositions pastorales[268], il exploite l'iconographie classique du plaisir sexuel (bas noirs, draps froissés) pour réinventer des tableaux à forte charge érotique[269]. L'Indolente, vue en plongée sur une couche qui semble un champ de bataille[270], invite au plaisir ou vient de l'éprouver[79] ; La Sieste suggère la volupté du moment : André Gide louait les couleurs et lumières douces du décor familier où repose, sur un lit en désordre, une femme tenant par sa pose de l'Hermaphrodite Borghèse[271].