Sixième rapport d'évaluation du GIEC

Données issues de la moyenne des projections des modèles disponibles de la phase 6 du Projet d'intercomparaison des modèles couplés (CMIP6).

| Type | |

|---|---|

| Site web |

Le sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies (Sixth Assessment Report, AR6) s'inscrit dans une série de rapports destinés à évaluer et synthétiser les informations scientifiques, techniques et socio-économiques relatives au réchauffement climatique. Publié de 2021 à 2023, il conclut le « sixième cycle d’évaluation du climat » du GIEC qui comprend aussi la publication, en 2018 et 2019, de trois rapports spéciaux.

Synthétisant la littérature scientifique existante, ce rapport est rédigé par trois groupes de travail scientifiques rassemblant plusieurs centaines d'auteurs. Ces trois groupes, qui publient chacun un volet du rapport, portent respectivement sur : 1) les fondements physiques du changement climatique ; 2) son impact sur l'humanité, les vulnérabilités et l'adaptation de cette dernière aux changements climatiques ; et 3) l'atténuation du changement climatique. Chaque volet fait l'objet d'un « résumé à l'intention des décideurs », dont le contenu est relu, modifié — seulement avec l'accord des auteurs — et approuvé ligne par ligne par les représentants des gouvernements, dont certains tentent d'en amoindrir la portée.

Le premier volet (groupe I) est publié le . Il confirme avec certitude l'origine anthropique du réchauffement climatique déjà observable (+1,1 °C à la surface de la Terre dans la décennie 2010 par rapport à la période 1850–1900) et constate son accélération et son intensification. Ses conséquences, néfastes pour l'humanité et les écosystèmes, sont d'ores et déjà perceptibles dans toutes les régions du monde (fonte des glaciers et de la banquise arctique, hausse de la fréquence et de l'intensité des canicules ou précipitations violentes, etc.) et vont s'accroître à mesure que les températures s'élèvent. Certaines sont irréversibles sur plusieurs siècles, telle la hausse du niveau de la mer.

Les effets du réchauffement sont bien moindres à +1,5 °C qu'à +2 °C voire davantage. Ainsi, chaque fraction de degré compte. Pour respecter l'objectif de l'accord de Paris sur le climat (réchauffement bien en-dessous de 2 °C et de préférence limité à 1,5 °C), une réduction forte et immédiate des émissions de CO2 est indispensable, jusqu'à atteindre zéro émission nette de CO2, condition nécessaire pour stopper le réchauffement. Diminuer les émissions des autres gaz à effet de serre, en particulier le méthane, est également pertinent.

Le second volet, rédigé par le groupe II et intitulé Impacts, adaptation et vulnérabilité, est publié le . Il constate que les impacts du réchauffement climatique affectent déjà de manière généralisée les populations humaines et les écosystèmes. Cependant, la vulnérabilité au réchauffement climatique varie fortement selon les populations ; elle est notamment accrue par la pauvreté, les inégalités et une gouvernance défaillante. Les impacts, tels que les événements climatiques extrêmes ou la hausse du niveau des océans, vont occasionner des pertes et dommages en hausse pour chaque incrément du réchauffement, notamment s'il excède 1,5 °C, qui auront pour conséquences pauvreté accrue, insécurité alimentaire, morbidité et mortalité en hausse, pertes de biodiversité et d'écosystèmes.

Des mesures d'adaptation permettent de réduire ces risques et impacts. À l'avenir, si elles se fondaient sur la recherche de l'équité et de la justice sociale, s'appuyaient sur une gouvernance inclusive, étaient financées et recouraient à la préservation et la restauration des écosystèmes, elles pourraient favoriser un développement résilient au réchauffement, à condition également d'éviter toute mal-adaptation. Leur efficacité va toutefois diminuer avec le réchauffement, aussi elles ne se substituent pas aux actions d'atténuation. Les deux doivent être engagées fortement dans la décennie 2020 si l'humanité souhaite s'assurer un avenir viable et équitable.

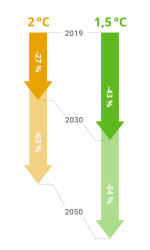

Le troisième volet, consacré à l'atténuation, est publié le . Il constate que l'humanité n'est pas sur la bonne trajectoire : les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) continuent de croître, le financement de l'atténuation a trop peu augmenté et demeure inférieur à celui du combustible fossile ; les engagements climatiques des États sont projetés conduire à un monde à environ +3,2 °C en 2100. En s'appuyant sur des scénarios d'émissions de GES, le GIEC indique que limiter le réchauffement à +2 °C en 2100 nécessite une réduction de 63 % des émissions en 2050 ; pour l'objectif de +1,5 °C, la réduction s'élève à 84 %. Dans les deux cas, elle doit être forte dans tous les secteurs d'activité dès avant 2025, et les efforts doivent se poursuivre jusqu'à atteindre zéro émission nette de CO2, les émissions résiduelles devant être compensées par des émissions négatives.

Le GIEC passe en revue les mesures permettant notamment de réduire l'usage des combustibles fossiles : il met en exergue le potentiel des énergies solaire et éolienne et celui de la réduction de la demande (efficience, sobriété…), grâce à l'innovation technique et à des transformations sociétales : par exemple, des régimes alimentaires moins carnés. Après avoir constaté que la responsabilité des émissions de GES est principalement celle des pays développés et des populations les plus riches, les auteurs soulignent les bienfaits d'une transition juste socialement, compatible avec les objectifs de développement durable. Les moyens financiers et les technologies existent ; les principaux obstacles aux changements transformationnels nécessaires sont politiques et sociaux.

Un rapport de synthèse des trois volets, qui vient conclure le sixième cycle d'évaluation du GIEC, est publié le .

L'ensemble du rapport fait l'objet d'une couverture médiatique mondiale, toutefois sujette à des critiques quant à son insuffisance ou à son caractère éphémère. Certains membres de la communauté scientifique, parmi lesquels des auteurs du rapport, estiment l'action politique insuffisante et s'engagent plus ouvertement, par exemple en manifestant avec le mouvement Scientist Rebellion. Des chercheurs et observateurs promeuvent par ailleurs le basculement vers des rapports du GIEC plus courts, plus ciblés et plus fréquents, au regard du caractère décisif de la décennie 2020 en matière d'atténuation du réchauffement climatique.

Conception et structure

[modifier | modifier le code]Auteurs

[modifier | modifier le code]Les auteurs des rapports du GIEC sont majoritairement des chercheurs, issus du monde académique, complétés par quelques experts d'ONG ou du secteur privé. Ils sont nommés par le bureau du GIEC (lui-même élu par l'assemblée générale) à partir de propositions des États membres. Bénévoles, ils sont 787 pour le sixième rapport (« AR6 »), dont 32 % de femmes. Près des deux tiers (61 %) d'entre eux sont issus de pays développés et l'Europe accueille à elle seule 37 % des auteurs ; les cinq pays les plus représentés sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie et la Chine[α 1],[1].

Structure du rapport

[modifier | modifier le code]Le sixième rapport d'évaluation, publié d' à , se compose des rapports des trois groupes de travail (« GT », décrits plus loin) du GIEC et d'un rapport de synthèse. Le plan du rapport est décidé en 2017 à Montréal, lors de la 46e séance plénière du GIEC[2].

Il inclut aussi plusieurs rapports spéciaux parus de 2018 à 2019 et dont les thèmes ont été décidés dans le cycle d'évaluation de l'AR6, en , à la 43e séance, à Nairobi, au Kenya[3],[4].

Rapports des groupes de travail

[modifier | modifier le code]Les trois groupes de travail publient chacun un volet du rapport :

- groupe de travail I[5], « Les bases scientifiques physiques », diffusé le [6],[7] ;

- groupe de travail II[8], « Impacts, adaptation et vulnérabilité », publié le [9],[10] ;

- groupe de travail III[11], « Atténuation des changements climatiques », publié le [12].

Le sixième rapport est marqué par une coopération accrue entre les groupes de travail[13].

Chacun des trois volets du rapport se compose de trois documents :

- un « résumé à l’intention des décideurs » (summary for policymakers ou SPM), qui est toujours approuvé ligne par ligne et à l'unanimité par les délégués des 195 États membres ;

- un « résumé technique » (technical summary ou TS) ;

- le rapport complet (full report ou FR).

Rapports spéciaux et rapport méthodologique

[modifier | modifier le code]| Titre | Date de publication |

|---|---|

| Rapport spécial sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de +1,5 °C (SR15) | |

| Mise à jour des directives du GIEC 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre | |

| Rapport spécial sur le changement climatique et les terres émergées (SRCCL) | |

| Rapport spécial sur l'océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique (SROCC) |

Rapport de synthèse

[modifier | modifier le code]Un rapport de synthèse, qui résume les trois rapports des groupes de travail (publiés en 2021 et 2022) ainsi que les rapports spéciaux (publiés en 2018 et 2019), et dont le plan a été décidé lors de la 52e séance plénière du GIEC en [14], est publié le [15],[16]. Il fait lui-même l'objet d'un résumé pour les décideurs, publié concomitamment et approuvé ligne par ligne par les délégués des États membres[17].

Méthodologie

[modifier | modifier le code]Les auteurs du GIEC ne produisent pas de données nouvelles ; ils évaluent la littérature scientifique disponible sur chaque sujet pour en tirer des consensus scientifiques quant à l'état du savoir[18],[19].

À partir de l'évaluation, par les auteurs, de la qualité des preuves scientifiques disponibles dans la littérature et du degré d'accord scientifique, le sixième rapport du GIEC utilise deux principales échelles pour indiquer le degré de certitude des affirmations qu'il contient[a 1],[20] :

- un indicateur qualitatif : la confiance, qui peut être indiquée avec les mots suivants en italique : very low (confiance très faible), low (confiance faible), medium (confiance moyenne), high (confiance élevée) et very high (confiance très élevée) ;

- un indicateur quantitatif (lorsque les données sont suffisamment nombreuses et de qualité pour le permettre) : la probabilité, pour laquelle les termes indiqués dans le tableau ci-dessous (identiques au cinquième rapport) sont utilisés.

| Terme en anglais | Terme en français[a 2] | Probabilité de l'évènement |

|---|---|---|

| Virtually certain | Quasi certain | de 99 à 100 % |

| Extremely likely | Extrêmement probable | de 95 à 100 % |

| Very likely | Très probable | de 90 à 100 % |

| Likely | Probable | de 66 à 100 % |

| More likely than not | Plus probable qu'improbable | de 50 à 100 % |

| About as likely as not | À peu près aussi probable qu’improbable | de 33 à 66 % |

| Unlikely | Improbable | de 0 à 33 % |

| Very unlikely | Très improbable | de 0 à 10 % |

| Extremely unlikely | Extrêmement improbable | de 0 à 5 % |

| Exceptionally unlikely | Extraordinairement improbable | de 0 à 1 % |

Groupe de travail I : Les bases scientifiques physiques

[modifier | modifier le code]Une version préliminaire du résumé technique de ce rapport, datant de fin 2020, parvient en à l'Agence France-Presse (AFP), qui a publié des éléments tirés du document[21],[22]. Il est indiqué que cette fuite peut influencer les négociations dans la future COP 26[23].

La première partie du sixième rapport d'évaluation, qui correspond au travail du groupe de travail I (WGI) est diffusée le [24] ; sa parution était initialement prévue en de la même année mais a été reportée en raison du retard accumulé lors de la pandémie de Covid-19[25]. Cette synthèse de 14 000 études scientifiques est réalisée par 234 scientifiques de 66 pays[24] ; ils ont répondu à environ 78 000 commentaires de leurs pairs et des gouvernements[25].

Le « résumé à l'intention des décideurs » est finalisé durant la session du au , qui se tient en visioconférence durant 186 heures[26],[27]. Parmi les points particulièrement discutés entre délégations étatiques figurent la manière de présenter les responsabilités respectives des émissions historiques et futures de GES (qui sont le fait de pays et régions en partie différents) dans le réchauffement total et dans le réchauffement additionnel futur, et l'importance à accorder à certains types de sécheresse ainsi qu'aux risques d'élévation du niveau de la mer en cas de déstabilisation des calottes glaciaires, majeure aux yeux de pays africains et des petits États insulaires en développement[28].

Le rapport, qui signale que les connaissances scientifiques se sont consolidées depuis le premier rapport de 1990[29],[a 3], est présenté publiquement le par ses auteurs[30].

Hausse effective des températures et origine anthropique

[modifier | modifier le code]

Chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toute décennie depuis 1850[a 5], et le rythme de réchauffement des cinquante dernières années est le plus élevé qui ait existé depuis au moins 2 000 ans[a 6],[α 2].

La hausse des températures moyennes à la surface de la Terre entre 2011 et 2020 par rapport à la période 1850-1900 atteint déjà 1,09 °C[a 5]. Elle est de 1,59 °C sur les terres émergées et de 0,88 °C au-dessus des océans, lesquels se réchauffent plus lentement[27],[a 5]. Il faut remonter à la précédente période interglaciaire, l'Éémien, il y a environ 125 000 ans, pour retrouver une telle température moyenne de surface (« confiance moyenne »)[α 2],[31],[a 7].

L'origine anthropique (c'est-à-dire humaine) du réchauffement observé est « sans équivoque » ; les émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement sont principalement issues de la combustion des énergies fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz fossile[32],[33],[34],[a 8]. L'influence humaine sur le réchauffement était déjà qualifiée de « clairement établie » dans le cinquième rapport d'évaluation paru en 2013[35] (seul le réchauffement lui-même était alors qualifié de « sans équivoque »), mais le niveau de preuve a encore augmenté depuis[α 3],[20]. La hausse des températures moyennes est en effet largement supérieure aux oscillations de température imputables aux seuls facteurs naturels (la variation de l'énergie émise par le Soleil et l'activité volcanique), évaluées à ±0,1 °C, et à l'amplitude de la variabilité interne du climat (c'est-à-dire, en première approximation, ses fluctuations naturelles et périodiques[36]), qui s'établit à ±0,2 °C[27],[α 4],[37],[a 9]. Le réchauffement observé entre la décennie 2010-2019 et la période 1850-1900 est ainsi entièrement attribuable aux activités humaines : la meilleure estimation de l'augmentation de la température moyenne de surface est de 1,06 °C et recoupe la meilleure estimation de la hausse imputable aux activités humaines, de 1,07 °C[20],[37],[a 9],[a 7].

Scénarios d'émissions et de réchauffement futurs

[modifier | modifier le code]Pour la première fois, les projections du GIEC quant au climat futur s'appuient sur plusieurs éléments de preuve indépendants : les modèles climatiques — comme lors des précédents rapports — mais également des observations contemporaines et des données issues des paléoclimats, qui ont notamment permis une estimation resserrée de la sensibilité climatique (cf. infra)[20],[38].

Il existe une relation quasi-linéaire entre les émissions de CO2 cumulées et l'élévation des températures[27],[39] : pour chaque millier de milliards de tonnes de CO2 (1 000 Gt CO2) émis dans l'atmosphère, la surface de la Terre se réchauffe de 0,45 °C — il s'agit de la réponse climatique transitoire aux émissions cumulées de dioxyde de carbone (TCRE), dont l'estimation a été resserrée dans ce rapport, cf. infra[37],[α 5],[a 10].

Pour établir des projections de réchauffement futur, le GIEC a établi cinq scénarios déterminés par un niveau d'émissions de gaz à effet de serre et par une trajectoire socio-économique (évolution de la démographie, croissance économique, choix politiques, niveau de technologie). Il existe cinq de ces trajectoires, appelées trajectoires socio-économiques partagées (en anglais, shared socioeconomic pathways, SSP), qui dessinent respectivement : un monde qui prend le chemin d'un développement durable (SSP1) ; qui poursuit les tendances historiques de développement (SSP2) ; qui est marqué par de fortes rivalités régionales (SSP3) ; qui est le théâtre d'inégalités croissantes (SSP4) ; et qui mise entièrement sur l'exploitation des énergies fossiles (SSP5). Selon la trajectoire retenue, les capacités de l'humanité à assurer l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci varient fortement[40],[41],[α 6].

Les cinq scénarios du GIEC s'appuient sur quatre des trajectoires SSP évoquées ci-dessus (les SSP 1, 2, 3 et 5) auxquelles est associée une valeur de forçage radiatif à l'horizon 2100 — il s'agit de la quantité d'énergie supplémentaire qui serait contenue dans le système Terre à cette date, conséquence et traduction du niveau d'émissions de GES. Celle-ci, exprimée en W/m2, est indiquée après le numéro de la trajectoire SSP. Les cinq scénarios, qui ne sont pas des prédictions mais des projections (le GIEC n'évalue pas leur probabilité respective de réalisation), sont les suivants[20],[42],[43],[41],[α 7],[a 11] :

- SSP1-1,9 — émissions de GES en baisse dès 2025, zéro émission nette de CO2 avant 2050, émissions négatives ensuite ;

- SSP1-2,6 — similaire au précédent, mais le zéro émission nette de CO2 est atteint après 2050 ;

- SSP2-4,5 — maintien des émissions courantes jusqu'en 2050, division par quatre d'ici 2100 ;

- SSP3-7,0 — doublement des émissions de GES en 2100 ;

- SSP5-8,5 — émissions de GES en forte augmentation, doublement en 2050.

Ces scénarios, plus précis que les scénarios RCP utilisés lors du précédent rapport du GIEC, sont ensuite soumis à des modèles climatiques informatiques — six modèles rassemblés dans le projet d'intercomparaison des modèles couplés (CMIP6) — eux-mêmes plus précis qu'auparavant[44], qui à partir des paramètres initiaux fournis (forçage radiatif, paramètres socio-économiques, etc.) établissent des projections globales et régionales, tant pour les températures que pour d'autres paramètres climatiques (probabilité de survenue des extrêmes climatiques, évolutions de la cryosphère, des océans, etc.), détaillés dans les sections ci-dessous[43],[41],[α 8].

| Scénario | Court terme (2021-2040) | Moyen terme (2041-2060) | Long terme (2081-2100) |

|---|---|---|---|

| SSP1-1.9 | 1,5 °C | 1,6 °C | 1,4 °C |

| SSP1-2.6 | 1,5 °C | 1,7 °C | 1,8 °C |

| SSP2-4.5 | 1,5 °C | 2 °C | 2,7 °C |

| SSP3-7.0 | 1,5 °C | 2,1 °C | 3,6 °C |

| SSP5-8.5 | 1,6 °C | 2,4 °C | 4,4 °C |

Il en ressort les projections suivantes de réchauffement à l'horizon 2100, en comparaison avec la période 1850-1900 : dans le scénario le moins émetteur (SSP1-1,9), la température moyenne à la surface de la Terre augmenterait de 1,4 °C (après avoir atteint de manière éphémère +1,6 °C) ; dans le scénario SSP1-2,6, elle atteindrait +1,8 °C ; dans le scénario intermédiaire SSP2-4,5, +2,7 °C ; dans le scénario émetteur SSP3-7,0, +3,6 °C ; et dans le scénario le plus émetteur (SSP5-8,5), +4,4 °C. Chacune de ces valeurs est entourée d'une marge d'incertitude, de ±0,4 °C pour le SSP1-1,9 à une fourchette de +3,3 °C à +5,7 °C pour le SSP5-8,5[32],[46],[a 13]. Tous les scénarios impliquent une hausse de la température moyenne jusqu'en 2050[47].

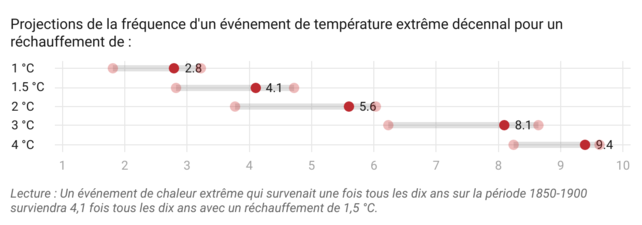

L'un des aspects essentiels du rapport est que certaines conséquences néfastes du réchauffement, telles que la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes (cf. infra), augmentent à mesure que la température moyenne s'élève, si bien que chaque fraction (de degré) de réchauffement compte — un réchauffement limité à 1,5 °C a donc moins d'impacts négatifs qu'un réchauffement de 2 °C[31],[32],[48],[38],[49].

Échéance des seuils des +1,5 °C et +2 °C, neutralité carbone

[modifier | modifier le code]L'un des points les plus remarqués du rapport est que la limite de +1,5 °C de réchauffement global, que l'accord de Paris sur le climat de 2015 fixe à l'horizon 2100, sera probablement dépassée avant 2040 avec les cinq scénarios envisagés (« très probable » à « plus probable qu'improbable » selon le scénario)[a 14], avec une estimation moyenne autour de l'année 2034[note 1],[53], en cohérence avec les estimations du rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C, paru en 2018[50],[51].

En revanche, dans le scénario le plus favorable (SSP1-1,9), il est « plus probable qu'improbable » que la température moyenne repasse en-dessous du seuil de +1,5 °C avant 2100 : elle atteindrait +1,6 °C vers le milieu du siècle puis redescendrait à +1,4 °C en 2100. Ce scénario apparaît ainsi compatible avec l'objectif préférentiel fixé dans l'accord de Paris, mais nécessite une réduction rapide (dès les années 2020) et massive des émissions de GES ainsi que d'atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2050[31],[51],[54],[a 14].

Quant au second objectif de l'accord, limiter le réchauffement à 2 °C en 2100, sans réduction drastique des émissions de GES avant 2050, la hausse projetée de la température moyenne dépasse largement ce seuil à cette échéance (scénarios SSP2-4,5 et supérieurs)[46],[47],[51],[a 15]. Or le scénario intermédiaire SSP2-4,5 correspond approximativement à la somme des engagements pris par les États pour 2030 dans l'accord de Paris et est conforme aux modèles socio-économiques actuels ; seule une réduction immédiate (dès 2025) des émissions de GES est jugée susceptible de maintenir le réchauffement sous la barre des 2 °C en 2100[31],[46],[38],[55],[α 9].

Le sixième rapport confirme en outre — c'était envisagé par la communauté scientifique depuis au moins 2008 — que l’idée reçue selon laquelle il existerait une inertie climatique inévitable en matière de réchauffement, c'est-à-dire que, même en cas d'arrêt des émissions de gaz à effet de serre (GES), le réchauffement se poursuivrait de manière inévitable, est fausse[56]. En réalité, selon le GIEC, une fois la neutralité carbone en CO2 (zéro émission nette de CO2) atteinte, les puits de carbone continueraient à absorber du CO2 et la concentration de celui-ci dans l'atmosphère poursuivrait sa décrue. Le réchauffement supplémentaire serait très faible voire nul, et probablement inférieur à 0,3 °C sur cinquante ans[20],[57],[58],[a 16],[a 17]. Comme l'explique Christophe Cassou, climatologue (CNRS/CERFACS) et l'un des auteurs du rapport, « l'inertie n'est pas due à la géophysique du système, elle est due aux sociétés humaines [...], elle est due au fait que dans notre mode de vie, on ne peut pas s'arrêter d'émettre du carbone du jour au lendemain »[59],[19],[60].

Méthane, oxyde nitreux et aérosols

[modifier | modifier le code]Le CO2 anthropique n'est pas le seul gaz à effet de serre en cause, le méthane (CH4) — dont la durée de présence significative dans l'atmosphère, de l'ordre d'une douzaine d'années, est très courte en regard de celle du CO2, supérieure au siècle — et l'oxyde nitreux (N2O) ont également un pouvoir réchauffant. Leur concentration dans l'atmosphère, en 2019, atteint respectivement 1 866 ppb pour le CH4 (+156 % par rapport à 1750) et 332 ppb pour le N2O (+23 %)[a 18], des concentrations jamais atteintes depuis au moins 800 000 ans[a 19] ; le CH4, principalement émis par le bétail et l'agriculture, ainsi que par les fuites dans l'exploitation du gaz fossile, est le deuxième gaz contributeur au réchauffement après le CO2 — le CH4 est responsable d'un réchauffement brut[note 2] de 0,5 °C sur la décennie 2010-2019 en comparaison de la période 1850-1900, contre environ 0,8 °C pour le CO2. À l'inverse, les aérosols refroidissent la planète, mais sont des polluants de l'air nocifs pour la santé humaine[61],[62],[α 10],[63].

C'est pourquoi le sixième rapport du GIEC met pour la première fois[64] en avant le fait que la réduction des émissions de GES autres que le CO2, notamment le méthane, et des polluants atmosphériques serait à la fois bénéfique pour le climat et pour la santé humaine : la réduction des émissions de méthane permettrait de compenser partiellement le réchauffement dû à la réduction des émissions d'aérosols[65],[27],[62],[32],[66],[α 5],[a 20],[a 21].

En revanche, au regard de la faible durée de vie du méthane dans l'atmosphère, les émissions cumulées de CO2 sont le principal facteur de réchauffement à long terme[54],[63].

Évolutions de la cryosphère

[modifier | modifier le code]La région arctique (au pôle Nord) se réchauffe plus vite que le reste de la planète (phénomène d'amplification polaire)[67] ; il en découle que sa cryosphère est davantage touchée par le réchauffement climatique que la région antarctique (pôle Sud)[68].

Notamment, la banquise arctique a atteint sa plus faible superficie durant la période 2011-2020 depuis 1850, avec une diminution de son emprise sur l'océan au mois de septembre de 40 % depuis 1979, et une superficie estivale la plus basse depuis au moins mille ans[α 11],[39],[a 22]. Les cinq scénarios d'émissions futures de GES établis par le GIEC estiment que la banquise sera probablement quasiment inexistante au mois de septembre à au moins une reprise avant 2050[a 23] ; le niveau futur des émissions de GES déterminera cependant si la fonte se poursuit ou se stabilise dans la seconde moitié du siècle[20],[69].

Les inlandsis (vastes surfaces de glace reposant sur la terre ferme) du Groenland et d'Antarctique subissent tous les deux une fonte plus forte durant les années 2010 que durant la décennie précédente, davantage marquée au Groenland qu'en Antarctique — pour ce dernier, elle se situe essentiellement en Antarctique occidental[20],[69]. Les principaux mécanismes de la fonte des glaces sont distincts dans les deux inlandsis : au Groenland, elle est essentiellement due à un bilan de masse de surface négatif (l'évaporation et la sublimation l'emportent sur les précipitations de neige) en raison du réchauffement de l'atmosphère, tandis qu'en Antarctique elle découle avant tout du contact des plateformes de glace (vastes et épaisses plaques de glace reposant sur l'océan et alimentées par les glaciers continentaux) avec l'océan, dont la température est croissante[20],[69],[α 11],[a 24]. En outre, si l'influence humaine est très probablement à l'origine de la fonte des glaces groenlandaises, c'est incertain s'agissant de l'Antarctique[α 11],[a 25].

Le rapport indique que la poursuite de la fonte de l'inlandsis du Groenland jusqu'à la fin du XXIe siècle est « quasi-certaine », et celle de l'inlandsis de l'Antarctique « probable »[20],[69],[a 26]. En outre, en cas d'émissions élevées de GES, une fonte massive à long terme de l'Antarctique fait figure d'événement à fort impact et à faible probabilité (cf. infra) en raison de ses conséquences, le cas échéant, sur l'élévation du niveau de la mer[42],[70],[a 26].

Sur le front des glaciers, le GIEC constate l'accélération de leur fonte — fonte très probablement causée par l'activité humaine à partir de 1990[a 25] —, la décennie 2010-2019 étant celle durant laquelle leur masse a le plus diminué depuis le début des observations (elle est environ trois fois inférieure à leur masse moyenne durant la décennie 1980-1989). L'amélioration des mesures par satellite et des simulations par ordinateur permet de conclure que quasiment tous les glaciers du monde reculent[a 27], avec des conséquences sur le niveau des océans et sur l'approvisionnement en eau douce des populations. La masse totale des glaciers atteint ainsi son minimum depuis au moins 2 000 ans[a 27],[α 11],[69],[71]. Le GIEC anticipe que la fonte des glaciers va se poursuivre pour plusieurs décennies voire siècles (« confiance très élevée »)[20],[a 26].

La couverture neigeuse, essentiellement située dans l'hémisphère nord, y diminue depuis 1978 et devrait continuer à s'amoindrir du fait du réchauffement climatique[20],[69].

Enfin, s'agissant du pergélisol — le sol gelé en permanence aux hautes latitudes de l'hémisphère nord —, son dégel avec le réchauffement des sols va libérer dans l'atmosphère du carbone jusque-là emprisonné (il s'agit d'une boucle de rétroaction positive) de manière irréversible sur plusieurs siècles (« confiance élevée »), mais l'ampleur de ce phénomène est incertaine[20],[69],[α 12],[a 26],[a 24].

Réchauffement, acidification et élévation du niveau des océans

[modifier | modifier le code]Sous l'influence de l'effet de serre d'origine anthropique, les océans, qui absorbent plus de 90 % du surplus d'énergie (les terres émergées et l'atmosphère absorbent le reste), se réchauffent. Depuis les précédents rapports d'évaluation, les mesures de réchauffement ont gagné en précision (cf. notamment le programme Argo). La température moyenne de surface a augmenté de 0,88 °C entre la décennie 2011-2020 et la période 1850-1900 et plus des deux tiers de cette hausse se sont produits après 1980. Le réchauffement des 700 mètres supérieurs de l'océan depuis les années 1970, « quasi-certain », est le plus important de la colonne d'eau en raison de la stratification de l'océan — cette stratification augmente d'ailleurs avec le réchauffement, car plus l'eau est chaude, moins elle est dense et moins elle est susceptible de s'enfoncer dans la colonne d'eau. Le rapport du groupe I, qui s'appuie notamment sur le Rapport spécial sur l'océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, indique que la hausse de la température de surface et du contenu thermique des océans (la chaleur contenue dans les océans) va se poursuivre dans tous les scénarios d'émissions de GES ; cette hausse est toutefois sujette à des variations régionales[20],[72],[α 13],[73],[a 28],[a 29].

Le GIEC relève aussi l'accélération de la montée du niveau des océans, répercussion particulièrement notable du réchauffement climatique[74] : avec une « confiance élevée », la hausse annuelle moyenne de la surface des mers est passée de 1,3 mm entre 1901 et 1971 à 1,9 mm entre 1971 et 2006, puis à 3,7 mm entre 2006 et 2018 ; le niveau moyen des océans a crû de 20 cm sur la totalité de la période[70],[a 30]. Les deux sources principales de ce phénomène entre 1971 et 2018 sont sa dilatation thermique (50 %) et la fonte des glaciers et inlandsis (42 %)[20],[a 31]. Il a d'ores et déjà des conséquences sur les communautés humaines côtières, qui subissent une hausse significative de la fréquence des inondations marines[75].

L'élévation du niveau des océans se poursuivra de manière « quasi-certaine » tout au long du XXIe siècle. Son ampleur, réévaluée à la hausse par rapport aux deux précédents rapports d'évaluation, dépendra du scénario d'émissions de GES suivi : elle sera probablement comprise entre 0,28 et 1,01 mètre d'ici 2100 (par rapport à 1900), mais des événements à fort impact et à faible probabilité comme la fusion accélérée des inlandsis — essentiellement celle de l'inlandsis Ouest-Antarctique — pourraient conduire à une hausse supérieure[70],[76],[74],[α 14],[a 32],[a 33]. En outre, la hausse du niveau de la mer est irréversible sur le long terme en raison de l'inertie du réchauffement de l'océan profond et de la fonte des calottes glaciaires, mais là encore son ampleur dépendra du degré de réchauffement : la hausse est par exemple susceptible (« confiance faible ») d'atteindre trois mètres maximum dans 2 000 ans pour un réchauffement limité à 1,5 °C et jusqu'à six mètres s'il est de 2 °C[32],[31],[70],[α 15],[a 34].

Une autre conséquence de la hausse de la concentration du CO2 dans l'atmosphère — et non du réchauffement climatique — est l'acidification des océans, qui atteint dans la couche superficielle de l'océan une valeur inédite depuis au moins 26 000 ans (« confiance élevée ») ; elle engendre une réduction de la teneur en carbonate de calcium qui a des répercussions négatives sur de nombreux organismes marins[α 16],[α 17],[a 35]. Il est « quasi-certain » que la poursuite de l'acidification est irréversible jusqu'à la fin du XXIe siècle[32],[a 35].

Par ailleurs, le groupe de travail I estime que la capacité des océans à agir en puits de carbone (ils ont absorbé 20 à 30 % de la totalité des émissions anthropiques de CO2) baisse en termes relatifs lorsque les émissions de CO2 augmentent[20],[77],[a 36].

Enfin, concernant la circulation méridienne de retournement Atlantique (AMOC), qui module la circulation de l'eau dans l'océan mondial et assure le transport de la chaleur des basses latitudes vers les hautes latitudes de l'hémisphère nord, les données scientifiques disponibles ne permettent pas d'établir de manière fiable son évolution au XXe siècle[a 35]. Cependant, elles permettent de conclure que l'AMOC s'affaiblira très probablement durant le XXIe siècle, dans une proportion incertaine ; il existe en outre une faible probabilité de voir l'AMOC s'effondrer de manière abrupte avant la fin de ce siècle (cf. infra)[a 37],[78].

Événements climatiques extrêmes

[modifier | modifier le code]Le GIEC indique qu'il est un « fait établi » que les émissions de GES anthropiques sont d'ores et déjà la cause d'une hausse de la fréquence et de l'intensité de certains événements climatiques extrêmes depuis l'ère préindustrielle ; dans l'AR5, cette attribution des événements climatiques extrêmes à l'homme était seulement qualifiée de « très probable ». Pour la première fois, le groupe I consacre un chapitre entier à leur sujet. Il accorde en particulier un « haut degré de confiance » à la hausse de la fréquence et de l'intensité des vagues ou pics de chaleur, à la diminution des vagues de froid, et à leur attribution aux activités humaines. Par ailleurs, la fréquence des vagues de chaleur marines a environ doublé depuis les années 1980 (« confiance élevée »), avec des conséquences néfastes pour les écosystèmes marins[79],[a 38].

Le réchauffement de l'atmosphère provoque aussi une intensification du cycle de l'eau, notamment car l'atmosphère peut contenir plus d'humidité à mesure que sa température s'accroît (formule de Clausius-Clapeyron). Il en découle des précipitations et une évaporation accrues. En particulier, les précipitations extrêmes ont vu leur fréquence et leur intensité croître au-dessus des terres émergées depuis 1950 (« confiance élevée »), « probablement » en conséquence du réchauffement anthropique, qui est aussi à l'origine d'une hausse des sécheresses (« confiance moyenne »)[80],[a 39]. La proportion des cyclones tropicaux les plus violents a également « probablement » augmenté durant les quatre dernières décennies et la seule variabilité interne du climat ne l'explique pas (« confiance moyenne »)[79],[a 40].

L'une des nouveautés remarquées du rapport en comparaison du précédent est la prise en compte du développement massif des études d'attribution qui, à partir de modèles climatiques et de probabilités, indiquent dans quelle mesure un événement climatique précis peut être attribué au réchauffement d'origine anthropique ; elles estiment ainsi que les vagues de chaleur de juin et en Europe de l'Ouest auraient eu une probabilité environ cent fois inférieure de survenir en l'absence de réchauffement[79],[α 18],[81],[a 38].

Dans le futur, « la poursuite du réchauffement climatique va intensifier le cycle de l'eau, et renforcer les saisons et événements secs et humides », ainsi que la fréquence et l'intensité des événements climatiques extrêmes, résume Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du groupe I[62],[a 41]. Le GIEC anticipe que toutes les régions seront touchées par la hausse des extrêmes climatiques, mais de manière différenciée (cf. infra)[48],[a 42].

Chaque fraction de degré accroît ce phénomène[62],[77]. Ainsi, pour chaque demi-degré de réchauffement, il est attendu qu'augmentent la fréquence et l'intensité des extrêmes chauds, des précipitations, des sécheresses écologiques et agricoles[note 4] dans certaines régions, et la fréquence des événements climatiques extrêmes[a 44]. Par exemple, un réchauffement de 2 °C (par rapport à 1850-1900) multiplierait « probablement » par 13,9 la fréquence des vagues de chaleur extrême continentales autrefois (c'est-à-dire dans un climat sans influence humaine) cinquantennales, et celles-ci seraient 2,7 °C plus chaudes[α 19],[a 43].

La hausse de la fréquence et/ou de la sévérité des sécheresses (écologiques, agricoles et météorologiques) touchera certaines régions du monde, de manière plus marquée à +2 °C qu'à +1,5 °C[79],[62],[a 22],[a 45].

Les précipitations extrêmes devraient « très probablement » augmenter en fréquence (en moyenne, environ + 7 % de précipitations extrêmes sur un jour par degré supplémentaire), de même que l'intensité des cyclones tropicaux (« confiance élevée »)[62],[α 19],[a 46]. Les projections du GIEC prévoient également une hausse moyenne des précipitations des moussons[α 18],[a 47]. Une majorité des régions d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Asie subiront des précipitations plus intenses et davantage d'inondations qu'auparavant si le réchauffement atteint 1,5 °C, et plus encore s'il est de 2 °C[79],[a 45].

La fréquence des vagues de chaleur océaniques va également s'accroître en proportion de l'amplitude du réchauffement (« confiance élevée »)[82],[a 22].

Le GIEC s'intéresse en outre, pour la première fois de manière approfondie, au risque d'événements composites, c'est-à-dire au risque que plusieurs phénomènes climatiques extrêmes surviennent en même temps : par exemple une canicule et une sécheresse, avec pour conséquence éventuelle des feux de forêt. En raison de la fréquence plus élevée des événements extrêmes, il existe une « confiance élevée » quant au fait que la probabilité que se produisent des événements composites va s'élever à mesure que le réchauffement moyen s'accroît ; elle a d'ailleurs déjà progressé depuis 1950[79],[55],[42],[α 18],[a 48].

Le rapport identifie enfin l'aménagement du territoire, notamment l'urbanisation et l'aménagement des zones littorales, comme un facteur aggravant les effets des canicules (îlot de chaleur urbain) et des précipitations (inondations marines ou fluviales)[α 20],[a 49].

Prospective régionale

[modifier | modifier le code]La hausse future des températures varie d'une région à l'autre : l'ampleur du réchauffement tend à augmenter avec la latitude — la région Arctique se réchauffe ainsi au moins deux fois plus vite que la moyenne sur Terre —, et l'hémisphère nord davantage que l'hémisphère sud, qui contient moins de terres émergées (lesquelles se réchauffent plus vite que les océans)[α 21],[α 22].

Depuis le cinquième rapport, la recherche a commencé à produire des évaluations régionales encore impossibles en 2013, notamment grâce à une meilleure résolution des modèles climatiques. Le groupe I consacre le chapitre 12 de son rapport à ce sujet, qui est également abordé dans d'autres chapitres. Il produit en outre onze fiches régionales, ainsi qu'un atlas interactif qui présente les changements projetés (en fonction notamment des cinq scénarios sélectionnés par le GIEC) pour chaque région du globe et pour différentes variables, parmi lesquelles la variation de la température et des précipitations[62],[54],[74],[33],[83],[84].

Événements à fort impact et à faible probabilité

[modifier | modifier le code]Des phénomènes peu probables mais dont l'impact sur le climat (y compris sous forme de boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire d'accélération du réchauffement climatique), les écosystèmes et les sociétés humaines est fort « ne peuvent être exclus », indique le rapport. La (faible) probabilité que ces événements surviennent s'accroît avec le réchauffement (« confiance élevée »)[33],[α 23],[85],[a 50],[a 51].

Ces événements à fort impact et à faible probabilité peuvent notamment être des points de bascule (tipping points en anglais), c'est-à-dire des seuils à partir desquels un système climatique donné change radicalement, abruptement ou sans retour en arrière possible à une échelle de temps humaine[78],[20].

Les quatre principaux points de bascule potentiels identifiés par le GIEC portent sur la fonte de l'inlandsis Ouest-Antarctique, la circulation méridienne de retournement Atlantique (AMOC), les forêts amazonienne et boréales, ainsi que la fonte du pergélisol et l'instabilité des clathrates[78].

La fonte massive de l'inlandsis Ouest-Antarctique est un point de bascule potentiel identifié par le GIEC : elle provoquerait le cas échéant une hausse d'au moins trois mètres du niveau des océans sur plusieurs millénaires, de manière irréversible à cette échelle de temps. Si la fonte totale et irréversible sur plusieurs millénaires de l'inlandsis est anticipée au-delà de +3 °C (« confiance moyenne »), la littérature scientifique tend à indiquer (« niveau de preuve limité ») qu'un point de bascule pourrait survenir avec un réchauffement compris entre 2 et 3 °C[a 51],[a 52]. Le cas échéant, dans un scénario de fortes émissions de GES, l'élévation du niveau de la mer pourrait approcher deux mètres. En revanche, la banquise arctique n'est pas sujette à des points de bascule[a 53] et il n'existe pas de point de bascule clairement identifié pour l'inlandsis du Groenland, bien que l'existence d'un seuil à partir duquel sa fonte partielle serait irréversible soit suspecté[a 54]. Cependant, il existe un niveau de « confiance élevé » quant au fait que le rythme et l'ampleur de la fonte des inlandsis Ouest-Antarctique et du Groenland devraient augmenter avec la hausse des températures de surface[78],[70],[42],[75],[86].

La circulation méridienne de retournement Atlantique ralentira « très probablement » au XXIe siècle (cf. supra), mais elle ne devrait pas (« confiance moyenne ») brusquement s'effondrer d'ici 2100. Si c'était toutefois le cas, cela aurait « très probablement » des conséquences majeures sur le cycle de l'eau et les régimes climatiques (moussons réduites ou accrues selon les régions, réchauffement plus lent en Europe, etc.)[78],[75],[a 37].

Un point de bascule est identifié par la littérature scientifique pour la forêt amazonienne : la déforestation associée à des incendies et une diminution de son humidité provoqués par le réchauffement climatique pourraient provoquer un ralentissement du recyclage de l'humidité atmosphérique — la forêt amazonienne produit environ un tiers des précipitations qu'elle reçoit — et in fine entraîner son dépérissement brutal, voire sa transformation partielle en savane, avec à la clef une perte de biodiversité et un relargage du CO2 contenu dans les arbres. Cependant, il existe un « faible niveau de confiance » quant à la survenue d'ici 2100 de ce point de basculement[78],[87],[a 55]. Certaines forêts boréales sont également sujettes à des points de basculement, là encore jugés « peu probables » d'ici 2100[78],[88].

L'ampleur de la fonte à venir du pergélisol est incertaine (cf. supra), mais il est possible que d'importantes quantités de CO2 et de CH4 (deux gaz à effet de serre) qui y sont emprisonnées soient relarguées — de manière irréversible — dans l'atmosphère et accentuent le réchauffement climatique. La fuite du méthane contenu dans les clathrates situés sur le fond marin ou dans le pergélisol, jugée « très peu probable », pourrait également renforcer le réchauffement climatique[78],[86].

Estimation resserrée de la sensibilité climatique

[modifier | modifier le code]La sensibilité climatique est, en première approximation, la hausse des températures que provoque un doublement de la concentration du CO2 dans l'atmosphère (exprimée en forçage radiatif). Elle est notamment mesurée, sur le long terme, à l'aide de la notion de sensibilité climatique à l'équilibre, laquelle fait l'objet d'importantes incertitudes[20],[89]. Néanmoins, des progrès dans la recherche sur la sensibilité climatique à l'équilibre, notamment dues au recours combiné à des enregistrements instrumentaux, des données paléoclimatiques et des modélisations[27],[37],[90],[a 56], permettent au GIEC d'en fournir une fourchette « probable » de 2,5 °C à 4 °C (« confiance élevée »), plus restreinte que celle publiée dans le cinquième rapport d'évaluation (1,5 °C à 4,5 °C). Le rapport exclut des valeurs inférieures à 1,5 °C (« quasiment certain ») et donne pour meilleure estimation de la sensibilité 3 °C[20],[31],[a 57],[a 58].

Deux autres mesures de la sensibilité climatique voient leurs fourchettes « probables » réduites, comparées au cinquième rapport d'évaluation du GIEC. Celle, à court terme, de la réponse climatique transitoire (TCR) est ainsi ramenée à 1,4 à 2,2 °C (AR6), contre 1 à 2,5 °C précédemment (AR5)[20]. La réponse climatique transitoire aux émissions cumulées de dioxyde de carbone (TCRE), qui mesure le réchauffement moyen induit par l'émission d'une tératonne de CO2, est resserrée à 1 à 2,3 °C/TtC[note 5] (soit 0,27 à 0,63 °C/tératonne de CO2[a 10]), contre 0,8 à 2,5 °C/TtC dans le rapport précédent[91].

Budgets carbone et émissions négatives

[modifier | modifier le code]À chacun des objectifs de limitation du réchauffement (respectivement +1,5 °C et +2 °C) correspond un budget carbone, c'est-à-dire une quantité de CO2 qui peut être encore émise avant le dépassement du seuil considéré. Ce budget carbone dépend notamment des choix méthodologiques d'évaluation des émissions cumulées passées de CO2, de l'estimation de la réponse climatique transitoire aux émissions cumulées de dioxyde de carbone (TCRE ; c'est-à-dire de la quantité de réchauffement occasionnée par chaque TtCO2 émise, cf. supra), de l'inertie estimée du réchauffement une fois le zéro émission nette de CO2 atteint, des futures émissions de GES autres que le CO2 (méthane, oxyde nitreux, aérosols au pouvoir refroidissant, etc.), et enfin de l'estimation de rétroactions climatiques telles que le relargage du méthane contenu dans le pergélisol[92],[93].

L'évaluation de ces budgets dans le présent rapport s'appuie globalement sur la méthodologie utilisée dans le rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C (SR15), qui diffère de celle utilisée dans le cinquième rapport d'évaluation du GIEC, et aboutit à des budgets supérieurs ; dans certains cas, elle aboutit également à des résultats légèrement différents de ceux du SR15 (essentiellement en raison de l'estimation resserrée de la TCRE)[51],[93]. Pour une probabilité d'évitement du seuil de +1,5 °C de 50 %, le budget carbone à partir de 2020 est estimé à 500 GtCO2 à partir de 2020 ; pour une probabilité de 67 %, à 400 GtCO2 (soit l'équivalent de neuf ans d'émissions au même niveau que celles de 2019, à compter de 2020). Concernant le seuil de +2 °C, pour une probabilité de 50 %, le budget est de 1 350 GtCO2 ; pour une probabilité de 67 %, de 1 150 GtCO2. La totalité de ces valeurs est sujette à une incertitude de 220 GtCO2, relative aux émissions futures des GES autres que le CO2[94],[a 59],[a 60].

Si les émissions de CO2 réelles épuisent le budget carbone alloué, des « émissions négatives » (c'est-à-dire la séquestration d'une partie du CO2 présent dans l'atmosphère) au moins égales aux émissions de CO2 peuvent permettre d'atteindre zéro émission nette de CO2[a 61] ; les scénarios du GIEC SSP1-1,9 (compatible avec l'objectif d'un réchauffement limité à 1,5 °C d'ici 2100) et SSP1-2,6 (+2 °C en 2100) requièrent ainsi des émissions négatives, qui doivent essentiellement s'appuyer sur des techniques artificielles (notamment la bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone, BECCS), et dans une moindre mesure sur des processus biologiques (reforestation, changement des pratiques agricoles, etc.) augmentant les puits de carbone. Néanmoins, le rapport souligne que la séquestration de CO2 atmosphérique serait en partie compensée par le dégazage naturel de CO2 des puits de carbone (sols et océans) (« haut niveau de confiance ») ; que la quantité de CO2 séquestrée devrait être supérieure à celle émise en premier lieu pour revenir à la concentration atmosphérique initiale (« confiance moyenne ») ; et que la séquestration de CO2 peut avoir des effets de bord. Le rapport indique qu'il laisse aux groupes de travail II et III la charge d'évaluer les dimensions écologiques et socio-économiques des techniques de séquestration du carbone. Plusieurs commentaires soulignent par ailleurs, après la publication du rapport, qu'une forte incertitude existe quant à la possibilité d'utiliser des technologies de séquestration du CO2, balbutiantes, à grande échelle[94],[95],[α 24],[α 25],[a 62].

Groupe de travail II : Impacts, adaptation et vulnérabilité

[modifier | modifier le code]Le rapport, qui synthétise les connaissances scientifiques en matière d'impacts, de risques, de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique, est publié le [96],[10]. 270 scientifiques issus de 67 pays y ont contribué[97]. Le « résumé à l'intention des décideurs » est approuvé par les 195 pays membres du GIEC au terme de deux semaines de discussions en visioconférence, durant la 55e séance plénière qui se tient du 14 au , dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie[97],[98]. Plusieurs points y font l'objet de désaccords importants, parmi lesquels la mention des solutions fondées sur la nature[note 6], ainsi que le souhait de certains États développés, notamment les États-Unis, de ne pas employer le vocable loss and damages et de limiter le nombre de mentions du financement de l'adaptation[α 26],[100]. Selon certaines sources de l'Agence France-Presse (AFP), l'Inde, la Chine et l'Arabie saoudite ont également cherché à « faire retirer des références à l'objectif de +1,5 °C »[101].

Urgence des actions d'adaptation et d'atténuation

[modifier | modifier le code]

Compte tenu des impacts croissants à venir du changement climatique sur les sociétés humaines et les écosystèmes, ainsi que des limites croissantes à l'adaptation à mesure que le réchauffement s'accroît (cf. infra), l'absence d'actions rapides et fortes d'atténuation — c'est-à-dire de réduction des émissions de GES — et d'adaptation au changement climatique aura des conséquences funestes sur le bien-être de l'humanité et la santé de la planète[102],[b 1].

Au plus tôt des actions de réduction des vulnérabilités et d'adaptation — identifiées par le GIEC comme permettant un développement résilient au changement climatique[103] — seront prises, le moins les effets délétères pour les écosystèmes et l'humanité seront marqués[104]. L'urgence d'agir pour atténuer le réchauffement n'est pas moindre, sans quoi l'adaptation devient plus complexe voire illusoire ; en particulier, limiter le réchauffement à 1,5 °C devrait réduire substantiellement les pertes et dommages anticipés, en comparaison d'un réchauffement supérieur[105],[b 2]. La décennie 2020 est cruciale en ce sens[104],[b 3].

Le « résumé à l'intention des décideurs » se conclut ainsi par ces mots[106],[α 27],[b 4] :

« Tout retard supplémentaire dans l'action mondiale anticipée concertée sur l'adaptation et l'atténuation fera manquer une fenêtre d'opportunité brève et qui se referme rapidement pour assurer un avenir viable et durable pour tous. (« confiance très élevée ») »

Impacts d'ores et déjà observés

[modifier | modifier le code]Le deuxième groupe de travail souligne avec une « confiance élevée » que les impacts du réchauffement climatique, à la fois sur les écosystèmes et sur les communautés humaines, sont d'ores et déjà généralisés, et pour certains irréversibles[102],[b 5].

En particulier, la hausse de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les feux de forêt (dans certaines régions) et les précipitations intenses, ainsi que la hausse du niveau des océans et leur acidification, ont entraîné des atteintes aux écosystèmes et des pertes et préjudices pour les sociétés humaines (« confiance élevée »)[α 29],[b 7].

Les impacts observés sur les écosystèmes sont plus nombreux et plus sérieux que prévus dans le précédent rapport du GIEC. Ils concernent les milieux marin et terrestre et ils touchent toutes les régions du monde. Parmi les dommages substantiels et parfois irréversibles observés : une détérioration généralisée des écosystèmes et de leur capacité d'adaptation (« confiance élevée ») ; une fragilisation importante d'écosystèmes spécialisés notamment dans les tropiques, aux pôles et au sommet des montagnes (« confiance très élevée »), par exemple le blanchissement des coraux ; une mortalité locale accrue de nombreuses espèces (« confiance très élevée »), dont un dépérissement massif d'arbres (en raison de sécheresses) ; un déplacement vers les hautes latitudes de l'aire de répartition de la moitié des espèces étudiées environ (« confiance très élevée ») ; une modification de la phénologie des espèces (« confiance élevée »)[106],[99],[109],[110],[b 8],[b 9].

S'agissant des impacts sur les sociétés humaines, ils sont également multiples, puisque sont d'ores et déjà affectés la sécurité alimentaire, la santé humaine, l'économie, les infrastructures et les déplacements de populations[102],[b 11]. Ainsi, la hausse des températures ainsi que l'intensité et la fréquence croissantes des événements climatiques extrêmes sont à l'origine d'une hausse de l'insécurité alimentaire, et sont un facteur clef de malnutrition, pour des millions de personnes, en partie en raison d'une baisse des rendements agricoles dans certaines régions (« confiance élevée ») ; elles contribuent également, avec d'autres facteurs, à des difficultés d'approvisionnement en eau douce (« confiance élevée »), si bien que près de la moitié de la population mondiale est confrontée à un stress hydrique au moins une fois l'année[111],[112],[b 12]. La santé humaine est affectée de multiples autres façons : les chaleurs extrêmes ont provoqué une mortalité et une morbidité accrue dans toutes les régions du monde ; les événements extrêmes nuisent à la santé mentale dans certaines régions[note 7] ; le réchauffement et ses conséquences concourent à une plus grande diffusion des maladies à vecteur (malaria, dengue…), des zoonoses ainsi que des maladies hydriques (telles que le choléra) et d'origine alimentaire[105],[115],[116],[117],[α 30],[b 15].

Le réchauffement climatique d'origine anthropique a également négativement affecté les infrastructures énergétiques, de transport, d'approvisionnement en eau, d'assainissement, etc., en particulier en milieu urbain (« confiance élevée »)[109],[b 16],[b 17]. Les effets négatifs sur l'économie, en raison notamment des destructions causées par les événements climatiques extrêmes, l'emportent sur les quelques effets positifs dans certaines régions, par exemple sur le tourisme ou l'agriculture (« confiance élevée »), mais ne sont pas quantifiés[102],[109],[118],[b 18]. Les événements climatiques extrêmes sont également un facteur, parmi d'autres, de dégradation des habitats et de déplacements involontaires de populations, essentiellement internes aux pays, qui concernent une vingtaine de millions de personnes chaque année en moyenne depuis 2008 (« confiance élevée »)[105],[99],[α 31],[119],[b 19].

Au total, environ 3,3 milliards d'êtres humains vivent dans des contextes particulièrement vulnérables au changement climatique. En effet, les conséquences négatives diverses de ce dernier ne touchent pas toutes les régions du monde ni toutes les populations de manière égale car l'exposition et la vulnérabilité aux impacts varient fortement selon divers facteurs, tels que la géographie, le niveau de richesse et d'inégalités sociales et la qualité de la gouvernance — facteurs détaillés plus bas[99],[120],[b 20].

Risques et impacts projetés pour le XXIe siècle, importance du seuil de +1,5 °C

[modifier | modifier le code]Le rapport projette avec une « confiance très élevée » que les risques et impacts vont augmenter de manière inévitable à court terme (2021-2040), ce quelle que soit la trajectoire des émissions de GES, et plus tôt qu'anticipé dans le cinquième rapport d'évaluation du GIEC (« confiance élevée ») ; à cette échelle de temps, le niveau d'impact dépend davantage des mesures d'adaptation entreprises que de l'ampleur des émissions de GES. Parmi les impacts anticipés, de nombreux écosystèmes terrestres et aquatiques subiront des pertes de biodiversité et l'élévation du niveau de la mer exposera en 2050 environ un milliard de personnes aux aléas côtiers tels que les submersions marines et l'érosion (« confiance élevée »)[118],[59],[α 32],[b 21],[b 22].

Le rapport du GIEC insiste quant au fait que chaque incrément de réchauffement climatique, notamment au-dessus du seuil de +1,5 °C, conduira à des pertes et dommages bien supérieurs, — ce qui est cohérent avec les conclusions du premier groupe de travail et celles du Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C[103],[102],[109],[117],[121],[b 23]. De même, en cas de dépassement temporaire (overshoot, en anglais) du seuil de +1,5 °C, l'ampleur des conséquences négatives dépendrait de la durée du dépassement, avec toutefois des impacts irréversibles sur certains écosystèmes (« confiance élevée ») et un risque de relargage de CO2 (« confiance moyenne »)[120],[122],[123],[b 24].

Le réchauffement climatique limite la disponibilité en eau douce (notamment en raison de la fonte des glaciers et de l'évapotranspiration accrue) et les systèmes agricoles seront affectés négativement. Ces risques deviennent particulièrement significatifs au-dessus de +1,5 °C, et plus encore avec +2 °C[99],[111],[124],[b 23]. Dans cette dernière hypothèse, il est estimé avec une « confiance moyenne » qu'entre 800 millions et 3 milliards de personnes seraient exposées de manière récurrente à un stress hydrique dû aux sécheresses, dont un tiers des habitants de l'Europe du Sud (le double pour +3 °C). La faim touchera jusqu'à 183 millions d'humains supplémentaires et la malnutrition s'accroîtra, essentiellement en Afrique subsaharienne, dans le sud de l'Asie, en Amérique du Sud et centrale, ainsi que dans les petites îles (« confiance élevée »)[99],[102],[105],[α 33],[b 23],[b 25].

Avec la poursuite du réchauffement climatique, et sans mesures d'adaptation, la santé humaine se dégradera plus avant, notamment sous l'effet des vagues de chaleur d'intensité et de fréquence croissantes, avec toutefois de fortes variations régionales (« confiance très élevée »), et de la hausse de la prévalence des maladies à vecteur, hydriques et alimentaires (« confiance élevée »). Les pertes de biodiversité vont continuer à s'intensifier, avec notamment une hausse significative, croissant avec le réchauffement, du risque d'extinction d'espèces — néanmoins difficile à modéliser précisément[α 34] —, la disparition d'écosystèmes uniques et, pour les humains, la perte de services écosystémiques[99],[121],[125],[126]. Les pertes économiques ne peuvent pas être estimées de manière robuste, mais il existe un « haut degré de confiance » quant au fait qu'elles progresseront de manière non-linéaire avec le réchauffement[116],[127],[b 23].

Enfin, les populations côtières et insulaires, notamment urbaines, seront particulièrement exposées aux risques posés par le réchauffement climatique, en raison de l'élévation du niveau de la mer — et en proportion de celle-ci, qui dépend elle-même de l'amplitude du réchauffement —, dont découlent des risques de submersion marine (y compris permanente) et d'érosion, et d'autres impacts tels que la perte de biodiversité marine et terrestre (cf. infra)[129],[130],[131].

Par ailleurs, le rapport souligne que la survenue de plusieurs aléas climatiques simultanés et les interactions entre des risques climatiques et non climatiques seront la source de risques combinés et en cascade (« confiance élevée »), susceptibles de se répercuter d'un secteur économique à l'autre, ainsi que d'une région à l'autre, y compris en franchissant les frontières des États[102],[132],[133],[α 36],[b 29].

Insuffisance des actions d'adaptation entreprises

[modifier | modifier le code]Il ressort du recensement de la littérature scientifique sur les actions d'adaptation entreprises dans le monde, réalisé par le groupe de travail II, que leur nombre va croissant et qu'elles existent dans tous les secteurs et dans toutes les régions du globe (« confiance très élevée ») — au moins dans 170 pays. Elles concernent à la fois les systèmes humains et naturels : pour les premiers, les actions les plus courantes visent à répondre aux risques d'inondations (fluviales, côtières ou dues aux précipitations) et de sécheresses ; pour les seconds, elles incluent notamment l'usage de nouvelles variétés de plantes et d'autres changements dans les pratiques agricoles. Il existe un « degré très élevé de confiance » quant au fait que ces actions peuvent avoir des effets bénéfiques sur la réduction des risques, ainsi que des co-bénéfices[118],[134],[b 30],[b 31].

Néanmoins, il apparaît que les mesures d'adaptation sont tout à fait insuffisantes pour répondre aux risques posés par le réchauffement climatique (« confiance élevée ») ; plus encore, au rythme actuel, l'écart entre le degré d'adaptation nécessaire et celui réalisé devrait s'accroître (« confiance élevée »). Ainsi que le synthétise le « résumé à l'intention des décideurs » : « La plupart des mesures d'adaptation observées sont fragmentées, de faible ampleur, incrémentales, spécifiques à un secteur, conçues pour répondre aux impacts actuels ou aux risques à court terme, et davantage axées sur la planification que sur la mise en œuvre[b 32]. » Le groupe II distingue en effet l'adaptation incrémentale, qui prolonge des actions réduisant déjà les impacts négatifs du changement climatique, de l'adaptation transformationnelle qui « modifie les attributs fondamentaux d'un système socio-écologique » afin d'anticiper les impacts futurs[α 37],[b 33], la première étant jugée insuffisante pour répondre aux risques climatiques de manière efficace. L'inadéquation des mesures d'adaptation s'explique notamment par un manque de financement (« confiance élevée »), en particulier dans les pays en développement et auprès des communautés les plus vulnérables, alors que l'insuffisance de l'adaptation est particulièrement marquée chez les populations à faible revenus (« confiance élevée »). D'autres barrières à l'adaptation sont les contraintes de gouvernance, institutionnelles et politiques (« confiance élevée »)[105],[99],[116],[135],[132],[136],[137],[b 34],[b 31].

Un développement résilient au réchauffement climatique est néanmoins possible, et plusieurs conditions y sont propices, parmi lesquelles une priorité donnée à la réduction des risques et à l'équité, un volontarisme et un suivi politiques, un financement adéquat, une gouvernance inclusive et la coopération internationale[99],[138],[b 35].

Inégalités de vulnérabilité, nécessité de justice sociale pour l'adaptation

[modifier | modifier le code]

Parmi les conclusions majeures du rapport figure le fait que les risques et les impacts du changement climatique ne dépendent pas uniquement de ce dernier et de l'exposition à ce dernier : ils sont également fortement modulés par la vulnérabilité des populations. Toutes les populations seront affectées par le réchauffement, mais de manière différenciée. Les principaux facteurs déterminant la vulnérabilité sont le niveau de développement des sociétés, les inégalités sociales, la pauvreté, la marginalisation de groupes sociaux, la gouvernance ainsi que « des schémas inégalitaires historiques ou en cours tels que le colonialisme »[120],[117],[139],[b 37]. Sur le plan géographique, les régions où la vulnérabilité humaine est d'ores et déjà particulièrement élevée se situent essentiellement en Afrique de l'Est, centrale et de l'Ouest, en Asie du Sud, en Amérique du Sud et centrale, dans les petits États insulaires en développement et dans la région arctique[118],[59],[b 38]. Certaines populations pauvres ou marginalisées des pays développés sont également vulnérables. En Europe par exemple, les personnes âgées, particulièrement si elles sont pauvres ou isolées socialement, sont et risquent d'être davantage affectées que les autres par les vagues de chaleur[b 39],[b 40]. Le rapport souligne en outre que les flux financiers actuels sont insuffisants au regard des besoins en matière d'adaptation, particulièrement dans les pays en développement[140],[b 41].

Les pays pauvres ou peu développés sont les plus vulnérables aux impacts du réchauffement climatique, les moins armés (financièrement, en matière d'infrastructures, de filets sociaux, etc.) face à celui-ci, aussi les auteurs du GIEC anticipent-ils que plus le réchauffement sera important, plus les pertes et dommages seront « fortement concentrés chez les populations les plus pauvres et vulnérables »[116],[141],[b 42]. Or ces pays et populations sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre[122],[102],[α 38],[142],[143]. Plusieurs journalistes estiment que le rapport résonne avec les demandes de compensation financière adressées par les pays en développement aux pays historiquement les plus émetteurs de GES — lesquels s'y sont historiquement opposés —, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et notamment durant la COP 26 de Glasgow[104],[105],[115],[140],[144],[145].

Plus encore, il y a un « niveau très élevé de confiance » quant au fait que les risques et impacts climatiques accroissent les inégalités socio-économiques et la vulnérabilité préexistantes, et forment ainsi un obstacle au développement durable[146],[b 43].

En miroir, la justice et l'égalité sont des conditions essentielles à la réussite des actions d'adaptation : en effet, les inégalités et l'injustice peuvent diminuer l'efficacité de l'adaptation, et cette dernière, si mal implémentée, peut les renforcer[132]. Les enjeux d'adaptation sont inséparables des enjeux de justice et d'égalité, ainsi que de l'état de la biodiversité et des écosystèmes (voir section suivante), dit en substance le rapport[115],[147]. Il existe ainsi une « confiance élevée » quant au fait que les actions les plus à même de réduire efficacement et durablement les risques et vulnérabilités climatiques « prennent en compte les inégalités telles que celles fondées sur le genre, l'origine ethnique, le handicap, l'âge, le lieu et le revenu »[115],[148],[b 44].

En somme, l'équité et la justice sont des conditions propices à un développement résilient aux changements climatiques, que favorisent la coopération internationale et une gouvernance incluant les groupes usuellement marginalisés ou vulnérables, tels que les femmes, les populations autochtones ou les minorités ethniques[102],[117],[132],[129],[149],[α 39],[b 45].

Interactions entre écosystèmes et sociétés, adaptation fondée sur les écosystèmes

[modifier | modifier le code]L'un des aspects clefs du rapport est qu'il existe de fortes interactions entre écosystèmes et sociétés humaines[102],[117],[110],[150] : la détérioration des écosystèmes a des conséquences socio-économiques négatives[b 8] et accroît la vulnérabilité des populations (« confiance élevée »)[b 46]. À l'inverse, des facteurs humains non climatiques affectent négativement la vulnérabilité des écosystèmes au réchauffement climatique (« confiance très élevée »)[b 47] et le développement humain futur devrait continuer à l'influencer (« confiance élevée »)[b 48].

Plus encore, les solutions fondées sur la nature[note 6] incluant la protection et la restauration des écosystèmes sont un moyen efficace de réduire les risques et impacts du réchauffement climatique, à condition d'éviter toute mal-adaptation (voir infra) ; elles présentent également des co-bénéfices tels que la protection de la biodiversité, la contribution aux objectifs de développement durable et l'atténuation du changement climatique[99],[b 49],[b 50].

Le rapport souligne en particulier que l'adaptation fondée sur les écosystèmes (ecosystem based adaptation en anglais, EBA), un sous-ensemble des solutions fondées sur la nature, est efficace pour réduire les risques qui pèsent sur les humains, la biodiversité et les services écosystémiques (« confiance élevée »). Parmi les actions d'adaptation fondées sur les écosystèmes identifiées par le GIEC comme efficaces et disponibles figurent la reforestation[note 8], l'agroécologie et l'agroforesterie, la protection ou la restauration des zones humides telles que les tourbières, la protection ou la restauration des écosystèmes marins[note 9] et la végétalisation urbaine. Ainsi, le maintien de zones humides peut aider à réduire les risques d'inondation fluviale ou de submersion marine, et la végétalisation des villes concourir à réduire localement la température (« confiance élevée à très élevée »)[99],[110],[133],[151],[b 52],[b 49].

Néanmoins, l'efficacité de l'adaptation fondée sur les écosystèmes diminue à mesure que le réchauffement augmente, ce qui en constitue une limite, cf. section ci-après ; il en découle que les solutions fondées sur la nature ne doivent pas être envisagées comme un substitut aux réductions des émissions de GES (« confiance élevée »)[99],[b 52].

Le groupe II indique que le maintien de la résilience de la biodiversité, des écosystèmes et des services qu'ils rendent aux sociétés humaines — l'une des conditions propices à un développement résilient au réchauffement climatique — nécessite de protéger entre 30 et 50 % des océans et terres, dont la totalité des régions à hautes naturalité et intégrité (« confiance élevée »)[117],[129],[152],[153],[b 53],[b 54].

Limites à l'adaptation, mal-adaptation

[modifier | modifier le code]Le deuxième groupe de travail du GIEC identifie deux types de limites que rencontre l'adaptation, dans les sociétés humaines comme dans les écosystèmes : les limites souples, généralement d'ordre socio-économique et susceptibles d'être repoussées, et les limites dures, d'ordre physique, qui sont indépassables ; plusieurs limites souples et dures sont déjà atteintes ou, pour ces dernières, proches de l'être (« confiance élevée »)[99],[b 55],[b 56].

Le manque de financements, une gouvernance inadaptée ou des technologies insuffisantes peuvent faire figure de limites souples à l'adaptation ; il existe par exemple une « confiance moyenne » quant au fait que de telles limites ont été atteintes pour les littoraux à faible élévation et pour la petite paysannerie[b 57]. Des limites biophysiques rendent à l'inverse impossible toute adaptation : passé un certain point, l'élévation du niveau de la mer peut contaminer les sources d'eau potable dans les îles de faible altitude ; certains écosystèmes connaissent également des limites dures, au-delà desquelles ils ne peuvent plus s'adapter et l'humanité ne peut plus les préserver, à l'image des forêts tropicales, de certains coraux ou des régions polaires[116],[120],[103],[154],[143],[b 58].

L'adaptation, même ambitieuse, ne sera pas en mesure d'empêcher tous les pertes et dommages, indique le GIEC : après la mise en place de mesures d'adaptation peut subsister un risque résiduel, qui peut être majeur[99],[102],[135]. En outre, plus le réchauffement sera important, plus nombreux seront les écosystèmes et systèmes humains à atteindre des limites à l'adaptation (« confiance élevée »)[b 55] ; par exemple, des limites dures sont anticipées dès au-delà de +1,5 °C pour les petites îles menacées par l'élévation du niveau de la mer[155],[α 40],[b 58]. L'adaptation ne se substitue donc pas aux mesures d'atténuation[156].

Par ailleurs, les auteurs du rapport soulignent qu'il existe des risques de mal-adaptation, c'est-à-dire d'actions qui accroissent les risques et impacts du réchauffement, en augmentant la vulnérabilité d'un système (humain ou naturel) ; la mal-adaptation touche particulièrement les groupes humains vulnérables ou marginalisés (« confiance élevée »)[106],[b 59]. Le GIEC indique avec une « confiance élevée » qu'elle est observée de manière croissante à travers le monde[b 60],[b 61].

L'installation de climatiseurs dans les logements des villes peut être une option d'adaptation, mais peut également faire figure de mal-adaptation, par exemple si elle renforce le phénomène d'îlot de chaleur urbain au détriment des habitants les plus pauvres ou marginalisés qui ne peuvent pas s'en doter ; la construction de digues peut dans certains cas être une mal-adaptation, par exemple si elle conduit à renforcer l'implantation d'infrastructures et de logements en zone inondable, qu'elle détruit des écosystèmes qui ralentissaient l'érosion côtière, ou encore qu'elle décale le problème d'érosion quelques kilomètres plus loin ; des projets d'irrigation peuvent également relever de la mal-adaptation s'ils ne sont accessibles qu'aux agriculteurs les plus riches et accroissent la vulnérabilité des autres[99],[129],[137],[157],[158],[159],[b 60],[b 62]. Les risques de mal-adaptation peuvent notamment provenir d'une approche à court terme, d'une vision en silo ou d'une absence de prise en compte des inégalités[137],[159],[96],[b 63].

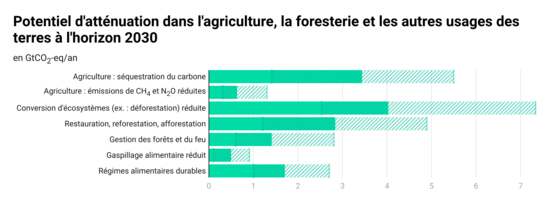

De manière connexe, le rapport s'intéresse à la « mal-atténuation », c'est-à-dire des mesures d'atténuation qui ont des effets de bord négatifs. Les deux principaux risques identifiés (également abordés par le groupe de travail III) sont relatifs à des changements d'affectation des sols, en particulier : le déploiement à grande échelle de la bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone (BECCS), préjudiciable à la biodiversité ; et la plantation d'arbres à la place de savanes ou de tourbières (des puits de carbone), nuisible à la biodiversité et à même de relarguer du CO2[99],[160],[b 64],[b 65].

Rôle des villes

[modifier | modifier le code]

Les villes telles qu'elles ont été développées jusqu'alors concentrent les vulnérabilités aux impacts climatiques, en particulier les villes côtières : les chaleurs extrêmes, accrues par le phénomène d'îlot de chaleur urbain, ainsi que les risques d'inondations, accrus par l'artificialisation des sols, ont des effets sur le bien-être et la santé humaine, y compris en accroissant les conséquences de facteurs externes au réchauffement climatique, tels que la pollution de l'air. Conjugués aux inégalités, les aléas climatiques sont susceptibles d'avoir un impact fort sur les populations marginalisées[b 17]. Alors que l'urbanisation se poursuit — environ 2,5 milliards d'urbains supplémentaires sont attendus en 2050 —, les villes apparaissent comme un lieu privilégié d'adaptation et constituent « une opportunité cruciale à court terme » pour l'émergence d'un développement qui soit résilient aux changements climatiques (« confiance élevée »). Ainsi, des évolutions des villes, décidées par une gouvernance inclusive, s'appuyant notamment sur l'adaptation fondée sur les écosystèmes (par exemple la végétalisation urbaine), peuvent participer à l'atténuation comme à l'adaptation[99],[104],[103],[130],[161],[b 67].

Groupe de travail III : Atténuation du changement climatique

[modifier | modifier le code]Ce rapport est consacré à l'atténuation, c'est-à-dire aux interventions humaines qui permettent de limiter le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et en renforçant les puits de carbone[c 1]. Il est publié le [97],[162], sur la base du plan adopté à Montréal en 2017[163]. Rédigé par 278 auteurs principaux et 354 auteurs-collaborateurs, il s'appuie sur plus de 18 000 publications scientifiques et fait l'objet de plus de 59 000 commentaires externes[α 41].

Selon le journal hebdomadaire britannique The Observer, certains pays « ont cherché à apporter des changements qui affaibliraient les avertissements finaux »[164]. L'Arabie saoudite, notamment, a tenté de mettre en exergue les technologies de captage et stockage du carbone (CSC) et à euphémiser le texte portant sur la sortie des combustibles fossiles[165],[166],[167]. Par ailleurs, les États-Unis, appuyés par de nombreux pays européens, ont contesté la typologie « pays développés / pays en développement », en raison de ses implications en matière d'attribution des responsabilités historiques des émissions de GES, menant à la suppression d'une figure mentionnant l'écart entre les financements existants et nécessaires pour l'atténuation dans les deux types de pays[162],[168],[169].

Le processus d'approbation du « résumé à l'intention des décideurs » a ainsi duré deux jours de plus que prévu initialement, un record depuis la création du GIEC : au lieu de se terminer le vendredi , il a pris fin au soir du dimanche , l'approbation formelle a été finalisée le lundi [162].

Évolution contemporaine des émissions de GES

[modifier | modifier le code]Le troisième groupe du GIEC s'intéresse dans un premier temps aux évolutions récentes des émissions de gaz à effet de serre (GES), à leur répartition et à l'influence des mesures d'atténuation déjà entreprises.

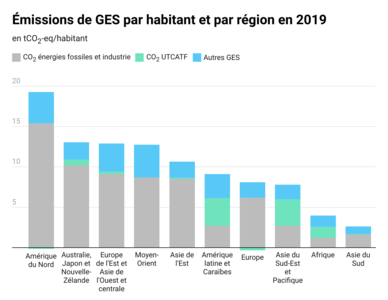

Les émissions de GES ont poursuivi leur croissance durant la décennie 2010 : les émissions annuelles de 2019, 59 GtCO2-eq[note 10] (± 6,6 GtCO2-eq), sont 12 % supérieures à celles de 2010 et 54 % supérieures à celles de 1990, si bien que l'humanité n'a jamais émis autant de GES que durant les années 2010. Le rythme annuel moyen de croissance des émissions de GES, de 1,3 % pour 2010-2019, est toutefois moindre que durant la décennie précédente, où il s'élevait à 2,1 % (« confiance élevée »). Toutes les émissions de GES ont connu une hausse sur les trente dernières années, la plus élevée en valeur absolue étant celle des émissions de CO2[170],[171],[172],[c 2].

Toutefois, 18 pays ont connu une baisse continue, pendant au moins dix ans, de leurs émissions territoriales de GES et de leur empreinte en CO2[note 11], grâce à une décarbonation de l'énergie, à une hausse de l'efficacité énergétique et à une baisse de la demande en énergie[173],[174],[c 4]. Un découplage absolu entre l'empreinte carbone et la croissance économique (c'est-à-dire une baisse des émissions de GES liées à la consommation des biens et services concomitante à une hausse du PIB) a été constaté dans certains pays. Il peut cependant n'être que temporaire et le GIEC, après avoir constaté que « la question de savoir si un découplage absolu peut être réalisé à l'échelle mondiale est controversée », souligne qu'un découplage absolu ne suffit pas, seul, à éviter d'épuiser le budget carbone alloué pour les seuils de +1,5 ou +2 °C de réchauffement[170],[175],[176],[c 5].