Научное фэнтези

Нау́чное фэ́нтези (англ. Science fantasy) — гибридное явление в фантастике, основанное на соединении свойств и элементов научной фантастики и фэнтези. От научной фантастики заимствуется антураж, контекст, логическое обоснование, темы и сюжеты, а от фэнтези — дух, приёмы и атмосфера. Подобно научной фантастике, для конструирования вымышленных миров в научном фэнтези используются фантастические допущения на основе науки, созданный мир напоминает миры научной фантастики; подобно фэнтези, для жанра характерны мистика, магия и волшебство, обращение авторов к мифам и фольклору.

Произведения научного фэнтези могут включать в себя элементы литературы ужасов (например, ужасные боги древности Говарда Лавкрафта могут быть пришельцами с других планет).

Истоки научного фэнтези находят в XIX веке, жанр активно развивался XX веке. Черты научного фэнтези встречаются у многих авторов, от Эдгара Берроуза и Спрэга де Кампа до Роджера Желязны и Джона Краули. Наиболее яркими образцами жанра считаются серия книг об «Умирающей Земле» Джэка Вэнса и цикл «Книга Нового Солнца[англ.]» Джина Вульфа.

Близкими или смежными к научному фэнтези являются технофэнтези, в котором сосуществуют или соединяются наука и техника с магией и волшебством и стимпанк-фэнтези с соединением или сосуществованием технологий и магии.

Общая характеристика. Полемика о жанре

[править | править код]

Для научного фэнтези характерно смешивание и сочетание элементов научной фантастики и фэнтези[1]. Питер Николс[англ.] в The Encyclopedia of Science Fiction называет научное фэнтези гибридным жанром[2]. Жанр соединяет научные и магические способы управления вымышленными мирами, поэтику фэнтези и поэтику научной фантастики[3], использует в традиционных сюжетах научной фантастики элементы сказочно-мифологического мировоззрения[4] (в частности, сюжетных линий и персонажей из традиционных мифов[5]). Научное фэнтези сочетает сверхъестественное и обыденное, мистицизм и эмпиризм[6]. В то же время, в отличие от классического фэнтези, научное фэнтези может не использовать такие атрибуты жанра, как магию, богов и демонов, героев-избранников и сверхъестественные силы, зато часто эксплуатирует такие научно-фантастические темы, как параллельные миры, иные измерения, экстрасенсорика и психическая энергия, чудовища и супермены (впрочем, ни один из этих элементов не становится для этого направления определяющим)[2].

Одни исследователи сближали научной фэнтези с научной фантастикой, другие — с фэнтези. В 1950 году журналист Уолтер Джиллингз под научным фэнтези понимал часть научной фантастики, не имеющей четкой научной основы или неправдоподобной с точки зрения науки того времени (например, применение ядерного оружия в романе Герберта Уэллса «Освобождённый мир» являлось научным фэнтези с точки зрения физики Ньютона, а с позиции теории Эйнштейна — научной фантастикой). По выражению Джиллингза, если мейнстрим научной фантастики превращает «неправдоподобное» в «возможное», то научное фэнтези из «невозможного» делает «вероятное»[7]. В 1950-х годах писательница и критик Джудит Меррил[англ.] выступала за отнесение научной фантастики к фэнтези[8]. По её мнению, волшебство в научном фэнтези должно иметь естественнонаучные основания[7]. Литературовед Дэвид Аллен, напротив, считал научное фэнтези одним из видов научной фантастики[9]. Аллен писал, что оно предполагает «упорядоченную вселенную с постоянными и ясными законами», которые отличаются от физических законов нашего мира[10][11]. Согласно Аллену, речь идёт о «парафизике» (прежде всего то, что относится к телепатии и законам магии) с альтернативными законами, которые должны иметь минимальное объяснение[10].

Литературовед Карл Мальмгрен развил подход Аллена[12]. Исследователь, используя терминологию актантов и топоса (актанты населяют, занимают или присутствуют в том или ином мире — топосе)[13], определял жанр как место пересечения научной фантастики и фэнтези, как «нестабильную гибридную форму»[14][15], в которой совмещаются черты двух жанров[15]. Мальмгрен считал, что научно-фантастический мир вводит «фактор разъединения» (или остранения) в систему актантов и топоса, однако автор должен следовать законам природы и научному методу. По его словам, «научная фантастика не нарушает понятия возможности, причины и следствия, необратимости, верифицируемости и пространственно-временного континуума». Если научная фантастика сочетает свободу воображения и научную необходимость, то фэнтези, имеющее собственных актантов (привидение, ведьма, демон, колдун, дракон и т. д.) и топосы, напротив, не обязана соблюдать научную эпистемологию и может нарушать установленные нормы возможности[16]. Мир научного фэнтези, по Мальмгрену, предполагает, что актанты или топоc нарушают как минимум один физический закон природы или эмпирический факт, но это нарушение подкрепляется научным обоснованием или явно основано на научном методе или научном необходимости; наука служит обоснованию ненаучного элемента. Такой мир имеет все черты мира научной фантастики — он логически непротиворечив и поддается объяснению, характеризуется предсказуемостью и постоянством[17].

По мнению Джина Вулфа, научное фэнтези представляет собой истории, где средства науки используются для достижения духа фэнтези[18]. В книге «Критические термины научной фантастики и фэнтези: глоссарий и руководство для научных исследований» 1986 года критик Гэри К. Вулф[англ.] предложил более строгое определение научного фэнтези, как «жанра, в котором приемы фэнтези используются в научно-фантастическом контексте (который связан с реальным миром, но удалён от него во времени и пространстве или находится в ином измерении)»[8]. Роджер Желязны возражал против противопоставления научной фантастики и фэнтези[19]. Брайан Аттебери отмечал, что ввиду общей истории научной фантастики и фэнтези, неудивительно, что они[20][14]

… так часто пересекаются. Научное фэнтези представляет собой место этого пересечения. Из-за своей гибридной формы научное фэнтези можно равным образом считать разновидностью фэнтези, которая делает заимствования у научной фантастики, или поджанром научной фантастики, который вдохновляется фэнтези. Более того, научное фэнтези ввиду его гибридности можно изобретать снова и снова по мере развития обоих жанров. Научное фэнтези всегда более явно связано с существующими формами его родительских жанров, чем со своими предшественниками. При каждом скрещивании возникает художественная форма, способная использовать условности и научной фантастики, и фэнтези, чтобы высказываться о них и о мировоззрении, которое оба жанра предполагают.

Аттебери отмечал отличия научной фантастики и фэнтези, что затрудняет смешивание жанров[21]. Обращение к мифологии и фольклору как метатексту позволяет фэнтези добиться целостного восприятия мира в эмоциональном и психологическом плане, что научная фантастика обеспечить не может[22]. Научная фантастика характеризуется ориентацией на внешний мир и на будущее, интересом к поведению, физической среде и социальному устройству. Фэнтези ориентирована на внутренний мир и на прошлое, связана с мифом, сновидениями и ставит барьер между художественным миром и миром читателя, научная фантастика больше отражает эпоху, в которую живет писатель[23]. Аттебери полагал, что успех жанра зависит от способности автора управиться с обеими формами дискурса: при сохранении их независимости и равнозначности возникает новый уровень смысла[24]. Существуют общие мотивы и идеи, что упрощает соединение жанров с помощью риторики. Так, бессмертие можно понимать как результат фармакологии, пророчество — как предвидение и т. д. По мнению Аттебери, хотя баланс между двумя формами дискурса редко достигается[25], именно противоречие придает «гибридную силу» научному фэнтези как жанру[14][25]. По оценке Аттебери, в научном фэнтези зачастую один жанр пытается стать объяснением для второго, иногда один становится убедительнее другого. Так, в «Дороге славы» Хайнлайна вся магия объясняется с помощью техники в конце романа. В романе «За пределы безмолвной планеты» Льюиса риторика фэнтези в конце концов преобладает — роман начинается с космического корабля и заканчивается ангелами[25].

Литературовед Марк Булд не соглашался с Мальмгреном и Аттебери, считая научное фэнтези, напротив, жанром, из которого выросли научная фантастика и фэнтези, и предложив провести пересмотр истории жанров[26].

Борис Невский скептически оценивал ранние попытки Джиллингза и Меррилл ввиду расплывчатости формулировок: если следовать определению Джиллингза, то в научное фэнтези попадает творчество Ли Брэккет, «Дюна» Фрэнка Герберта и «Звездные войны». При широком толковании, как у Меррилл, к научному фэнтези можно отнести любые произведения, где магия действует не хаотично, а по четким правилам и законам пусть формальной, но логики: «Властелин колец», «Волшебник Земноморья», «Гарри Поттер», а также «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли, «Кристину» Стивена Кинга и «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Стивенсона[7]. По мнению исследовательницы И. М. Искандеровой, ещё до появления научного фэнтези наблюдалось взаимное влияние научной фантастики и фэнтези: в первую проникали иррациональные элементы, а в фэнтези происходил процесс рационализации в виде перехода магии из области мистики и чуда в область науки с чёткими правилами и познаваемыми законами[27].

Направления и классификации

[править | править код]Аттебери считал, что почти все произведения научного фэнтези можно разделить на юмористические и мифологические, что исследователь объяснял свойственному жанру «расщеплению» как языка, так и восприятия[25]. По его мнению, оба направления берут начало в марсианском цикле Берроуза; по мнению Аттебери, юмористическое направление восходит к «Принцессе Марса» (1912) мифологическое — ко второму роману, «Боги Марса» (1913)[28]. Большинство юмористических произведений научного фэнтези изобилует каламбурами, как цикл Пирса Энтони о Ксанфе[29]. От юмористического научного фэнтези (например, Фредерик Браун) отличаются произведения, которые осуществляют «слияние» древних мифов с современной философией, как, например, «Создания света и тьмы» Желязны и «Пересечение Эйнштейна» Дилэни[30]. Как полагал Аттебери, мифологическое научное фэнтези помогает тщательно исследовать двойственность «слов и образов», архетипы, подобно тому, как научная фантастика исследует парадоксы путешествий во времени или последствия терраформирования[31]. Исследователь выделял традицию научного фэнтези Кордвайнера Смита и Джека Вэнса, для которой было характерно далекое будущее, полностью измененное человечество, близость технологий и магии, а также вычурный стиль[32].

Из области «научное фэнтези» выделяется «технофэнтези» (термин ввёл Джон Клют[27]), в котором научно-технические достижения либо соседствуют с магией и волшебством, либо трансформируются друг в друга (в России технофэнтези и научное фэнтези выступают в роли синонимов)[7]. В технофэнтези волшебная природа фэнтези замаскирована применением техники, однако научного или псевдонаучного объяснения не дается[33]. Иногда вместо термина технофэнтези для обозначения произведений на стыке научной фантастики и фэнтези используют термин стимпанк-фэнтези, где в фэнтезийном мире условного средневековья существует какая-либо технология. Стимпанк-фэнтези делится на два типа: где магия и технология противостоят друг другу и техномагический мир, где техника работает благодаря применению магии[34].

Научное фэнтези иногда смешивается с другими направлениями фантастики. К этому жанру относят многие тексты героического и рационального фэнтези, потому что они могут иметь как исторические (цикл произведений о Конане Роберта Говарда), так и научные обоснования (объяснение работы магии в произведении Пола Андресона «Операция Хаос»)[8]. В творчестве многих авторов (Ли Брэкетт, Андре Нортон и Марион Зиммер Брэдли) написанные как планетарная фантастика произведения наполняются духом и атмосферой фэнтези[8], поэтому многие произведения научного фэнтези относятся также к планетарной фантастике (например, легенды об умирающей Земле, где соединяется наука и магия)[2]. Иногда книги, написанные как научная фантастика, обогащаются мифологией фэнтези («Князь Света» Роджера Желязны, «Илион» Дэна Симмонса)[35].

На основе своего определения Карл Д. Мальмгрем в научном фэнтези выделял четыре способа нарушения известных законов физики[36]:

- 1. Петля времени. Нарушение физических законов в области времени: например, машина времени с путешествием только в будущее не нарушает физических законов (точнее находится в поле возможностей научных законов) и поэтому относится к научной фантастике, а машина времени с путешествием в прошлое обычно нарушает законы причинно-следственной связи и поэтому относится к научному фэнтези (например, рассказ Роберта Хайнлайна «Все вы зомби»). К научной же фантастике относят такие произведения, которые не слишком противоречат известным на тот момент научным законам, к примеру, «Машину времени» Герберта Уэлсса.

- 2. Альтернативно-настоящий мир. Нарушение эмпирических исторических фактов: например, различные варианты альтернативной истории («Павана[англ.]» Кита Робертса с доминированием в 1966 году в мире католической церкви за счёт победы Непобедимой армады в 1588 году, роман Гарри Гаррисона «Да здравствует Трансатлантический туннель! Ура!» о господстве в XX веке Британской империи за счёт поражения США в Войне за независимость и самый известный пример — роман Филлипа Дика «Человек в высоком замке»).

- 3. Контр-научный мир. Нарушение известных эмпирических наблюдений: например, различные варианты пригодного для жизни Марса («Космическая трилогия» Клайва Льюиса или «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери).

- 4. Гибридный мир. Включение в подчиняющийся обычным физическим законам мир отдельных явлений (актантов), противоречащих современной науке: например, метамормы и телепатические морские драконы Маджипура Роберта Силверберга. Драконы из романа Энн МакКефри «Полёт дракона» обладают такими магическими способностями, как телепатия, предвидения и расовая память, но при этом их способностям летать и дышать огнём даётся научное объяснение[6].

По классификации исследовательницы И. М. Искендировой, в научном фэнтези используются следующие способы сосуществования науки и магии[27]:

- Магия и наука одновременно уживаются в одном мире (стимпанк, дизельпанк и прочие панки).

- Магия выполняет роль науки вымышленного мира («72 буквы» Теда Чана, «Трилогия Бартимеуса» Джонатана Страуда).

- Магия или противостоит науке, или сменяет её в будущем («Умирающая Земля» Джека Вэнса).

- Магия и мифы подвергаются процессу рационализации и секуляризации («Американские боги» Нила Геймана, «Дозоры» Сергея Лукьяненко).

- Эволюция магии из волшебного дара в поддающуюся изучению дисциплину в магических школах и университетах («Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Волшебник» Льва Гроссмана).

- Магия подчиняется законам компьютерной игры (см. ЛитRPG), которые создают логическую и внутренне непротиворечивую систему. Данный способ сосуществования магии и науки возник под влиянием настольных, настольно-ролевых и видеоигр[27].

История

[править | править код]Среди предшественников идей о синтезе двух жанров фантастики — произведение Вольтера «Микромегас» и Д. Эстора «Путешествие в другие миры» (где космические полёты служат средством мистического общения человеческих душ)[37], а предшественником самой гибридной формы называют «Песочного человека» Эрнста Гофмана[3]. В качестве одного из первых примеров слияния двух жанров называется рассказ Герберта Уэллса «Человек, который мог творить чудеса» (1898), сказка, объяснённая с точки зрения законов физики[38]. По мнению Аттебери, предшественником научного фэнтези был «Фауст» Гёте[39].

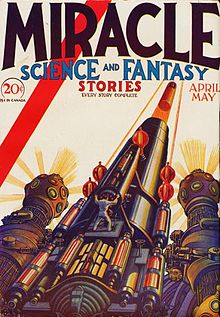

Брайан Аттебери отмечал, что в истории научной фантастики и фэнтези многие авторы обращались к обоим жанрам, от Эдгара Аллана По, Натаниэля Готорна, Марка Твена и Герберта Уэллса и до современных писателей, таких как Урсула Ле Гуин, Андре Нортон, Джин Вулф, Патриция Маккиллип, Сэмюуэль Дилэни и Джон Краули[40]. Исследователь к первым авторам научного фэнтези относил Берроуза с его «Принцессой Марса» (1912)[14], на момент публикации которой отсутствовало четкое жанровое разделение журналов на научно-фантастические и фэнтезийные[41]. Марк Булд оспаривал тезис об уникальной роли Берроуза, указывая и на других представителей бульварной литературы в качестве авторов научного фэнтези того времени: Рэя Каммингса, Говарда Лавкрафта, Мюррея Лейнстера, Абрахама Меррита [26]. Как писал Аттебери, Несмотря на научно-фантастическую терминологию, его цикл больше напоминал фантазии Хаггарда о затерянных мирах. Берроуз, не имея сознательно стратегии, игнорировал каноны двух жанров, обращаясь к тому или иному, когда было нужно для целей сюжета, целостности этики и т. д.[42][43]. Во второй части цикла, «Боги Марса» (1913), Берроуз ввёл богов, которые в дальнейшем получили распространение в жанре, и одновременно дискредитировал мифологическую составляющую, поскольку таинственная марсианская богиня оказалась обманом[44]. По мнению Аттебери, схемы Берроуза, основанные на неcтыковках, как и идея богов-обманщиков, которых разоблачает герой-скептик, позднее эксплуатировалась авторами бульварной литературы в 1930-е, 1940-е и 1950-е годы[43][28]. Абрахам Меррит, Генри Каттнер, Катрин Мур и Ли Брекетт, следуя схеме Берроуза, сделали богов более реальными, наделёнными внутренней ценностью[44]. Термин «научное фэнтези» встречается с 1931 года[45][46] в качестве синонима научной фантастики[7] (годом позже, его употребил, например, Форрест Акерман[англ.][47]).

Отмечаются роль в становлении научного фэнтези журнала Weird Tales, а также творчества Говарда Лавкрафта. В его произведениях мистические (древние экзотерические учения, оккультные науки и алхимия) и психологические элементы (страхи, пороки и злое начало в человеке) успешно соединяются с научно-фантастическими чертами (например, инопланетным происхождением древних тёмных сил) для создания авторской мифологии. Литературовед О. В. Анисимова связывала формирование научного фэнтези как отдельного жанра с «Космической трилогией» Клайва Льюиса в 1938—1946 годах, где были соединены научная фантастика, фэнтези и мифология[3]. Как полагал Аттебери, становлению научного фэнтези, в основном юмористического, способствовал основанный Кэмпбеллом в 1939 году журнал Unknown, среди авторов которого исследователь отмечал Спрэга де Кампа, Флетчера Прэтта и Фредерика Брауна[48][49]. По оценке Аттебери, развитие юмористического научного фэнтези привело от Де Кампа и Флэтчера к более сложному слиянию жанров, к столкновению науки и символического у таких авторов, как Джин Вулф[50].

В 1940—50-е годы в американской фантастике продолжался процесс слияния научной фантастики и фэнтези[38]. В 1948 году Мэрион Зиммер в журнале Startling Stories[англ.] впервые определила «science fantasy» как смесь научной фантастики и фэнтези[7]. В 1953 году в книге «333»: Библиография научно-фантастического романа[англ.] безуспешно предлагалось считать научное фэнтези обобщающим термином, включающим в себя одновременно и научную фантастику, и фэнтези[2]. Термин закрепился в 1950-е годы[3]. Период существования одноименного британского журнала «Science Fantasy[англ.]» в 1950—1966 годах совпал с наибольшим использованием термина, обозначавшего любое произведение, которое не вписывается ни в рамки научной фантастики, ни в рамки фэнтези[2].

Дальнейшее развитие жанра связывается с творчеством писателей «Новой волны» в 1960—1970-е годы[3]. «Новая волна» характеризуется стиранием границ между рациональным и иррациональным, а также переходу от веры во всесилие науки к внутреннему миру человека. Именно данные факторы сформировали новые каноны и проблематику научного фэнтези[51]. Впоследствии многие относимые к нему произведения стали издаваться под жанрами «Меч и колдовство» и «Героическое фэнтези» (при том, что у издателей и читателей термин «научное фэнтези» никогда не имел четкого определения, и термин начал терять популярность[2]. В 1980-е годы Джин Вульф практически в одиночку возрождал жанр[2]. В 1992 году Аттебери отмечал рост числа жанровых произведений[40]. Произведения XXI века, которые смешивают научную фантастику и фэнтези, вместо научного фэнтези чаще относят просто к фантастике[2].

Представители

[править | править код]Научное фэнтези включает в себя множество переходных форм от строгой науки научной фантастики до безграничной фантазии фэнтези между «Дюной» Фрэнка Герберта с научным обоснованием мистических и сверхъестественных явлений с одной стороны и «Хрониками Амбера» Роджера Желязны и «Колдовским миром» Андре Нортона с другой[6]. К авторам произведений в жанре научного фэнтези относят Мэрион Бредли, Эдгара Берроуза, Спрэг де Кампа, Флетчера Прэтта, Сэмюэля Дилени, Энн Маккаффри, Андре Нортон, Джека Вэнса, Джона Варли, Роджера Желязны, Джина Вульфа, Джоан Виндж, Кэтрин Мур и Генри Каттнера, выделяется роман «Глубина»[англ.] 1975 года Джона Краули[2]. К научному фэнтези причисляются также «Космическая трилогия» Льюиса, «Магия инкорпорейтед» Роберта Хайнлайна, «Операция Хаос» Пола Андерсона, «Заповедник гоблинов» Клиффорда Саймака, «Понедельник начинается в субботу» Аркадия и Бориса Стругацких и произведения Роджера Желязны[3], среди которых «Этот бессмертный»[51].

Начавшись как образец научной фантастики конца XIX века в духе Жюля Верна и Герберта Уэллса, «Космическая трилогия» (1938—1945) Клайва Льюиса постепенно эволюционировала в направлении большого удельного веса «чудесных» элементов фэнтези, и в третьей книге уже представляла собой соединение научной и мифологической картины мира, при этом элементы фэнтези использовались автором для переосмысления, дополнения и расширения идей рациональной фантастики. Это проявляется как в изменении композиционной схемы произведения, так и в характере деятельности главных героев. В первом романе главный герой — пленник на космическом корабле на пути к Марсу, во второй книге он перемещается на Венеру магическим способом для спасения колонии человечества от впадения в грех, в третьей книге он — орудие бога для спасения уже родной Земли[37]. В первой книге трилогии характерные черты рациональной фантастики как в описании антуража (постройки космического корабля), так и в образе главного героя (зацикленного на одной науке «безумного учёного») сталкиваются с элементами фэнтези в виде мира ангелов и демонов по типу христианской идеологии, что вызывает внутренний кризис главного героя. Во второй книге происходит усиление элементов фэнтези как в виде способа путешествия главного героя на Венеру, так и в главной сюжетной линии предотвращения грехопадения первой венерианки при сохранении определённых свойств научной фантастики (использование главный героем роли посланца высокоразвитой цивилизации). Также более привычный для научной фантастики приключенческий сюжет сменяется более характерными для социальной фантастики и фэнтези душевно-философскими спорами. Третья книга представляет собой религиозно-философский трактат, написанный в духе христианской идеологии и ранних языческих мифологических мотивов. При этом наблюдается борьба между сторонниками верховного божества и института ГНИИЛИ. Таким образом, если в первой книге господствовала рациональная фантастика, во второй книге элементы фэнтези, то в третьей книге оба жанра соединяются и дополняют друг друга[37].

По словам Аттебери, цикл «Дипломированный чародей» (1940—1941) Спрэга де Кампа и Флетчера Прэтта объединяет в себе юмор (в том числе на уровне сюжета) и мифологию[52]; в этом мире миф и наука похожи, формируя различные способы устройства вселенной[49]. Герой цикла, психолог их Огайо Гарольд Ши с помощью математических формул перемещается в разные миры, где работает только магия, а не технологии; герой возвращается благодаря заклинанию. Авторы внешне рассматривают науку и магию как несовместимые, однако, по мнению Аттебери, юмор заключается в том, что психология, которую практикует Ши, и магия оказываются почти идентичными. Схема де Кампа и Прэтта в дальнейшей была принята многими авторами, включая Кита Лаумера, Гордона Диксона, Кристофера Сташеффа и других[53]. Характеризуя произведения Фредерика Брауна в жанре научного фэнтези (сам писатель в в 1954 году называл их находящимися «посередине»), Аттебери писал, что в них юмор зависит от неожиданного сюжетного поворота, в сторону магии или наоборот[48].

В вышедшем в 1950 году романе Рэя Бредбери «Марсианские хроники» соединялись как свойства фэнтези (древнегреческая мифология с высоким удельным весом магии), так и свойства научной фантастики (космические перелеты и сражения)[51]. По мнению The Encyclopedia of Science Fiction, более всего термину научное фэнтези соответствует цикл «Умирающая Земля» Джэка Вэнса, напоминающий фэнтези, при этом герои не понимают устройство своего мира. В этих произведениях наблюдается наибольшее сближение фантастики и фэнтези: наука является забытой мудростью очень древних эпох, и научные объяснения воспринимаются через «бездну времени»; история и наука близки к таковым в фэнтезийных нарративах[8] (например, обнаружение вращения планет герои воспринимают не как науку, а как божественное откровение).

Аттебери отмечал творчество Пола Андерсона, соединившего эпохи до и после Толкина. Андерсон писал научные фэнтези и до, и после 1960-х годов[49]. В его рассказе «Песнь козла» приводится творческая переработка мифа об Орфее с позиции научной фантастики[51]. Согласно Аттебери, Андре Нортон способствовала созданию новой схемы, в которой герой воспринимает «два вида истины, научную и магическую» («Глаз кота», «Суд на Янусе» и др.). Подход Нортон взяли на вооружение многие писатели, включая Брэдли, Энн Маккефри и Урсула Ле Гуин в своих четырех первых романах[44], начиная с «Мира Роканнона» [54]. После «Колдовского мира» (1963) Нортон постепенно смещала акценты от научного фэнтези в сторону чистого фэнтези; Мэрион Зиммер Брэдли (цикл «Дарковер») сохраняла общую рамку научной фантастики[49]. В романе «Левая рука тьмы» слияние жанров осуществляется на уровне нарратива и делает его полноценным; рапорты от инопланетного посланника Генли Ая (научная фантастика) сочетаются с фольклором жителей планеты Гетен (фэнтези)[55].

Как полагал Аттебери, слияние магии и передовых технологий делает многие произведения Желязны научным фэнтези, в котором сочетаются обсуждение человеческих возможностей и научного высокомерия, волшебная сказка и трагедия мести[56]. Эти произведения представляют собой вариацию на одну тему: научно-техническое развитие достигло такого уровня, что люди воплотили свои давние мечты и стали богами (что оказалось легче, чем добиться просвещения). Так, в «Князе света» индуистский пантеон воссоздан на колонизованной планете, а в «Созданиях света и тьмы» (1969) вселенной правит египетский пантеон[55]. Боги помещаются автором в футуристическую обстановку и вместо людей сталкиваются с вопросами любви и чести, смысла и цели, дают возможность приобщиться к высшим силам (романы «Князь света», «Создания света и тьмы», «Этот бессмертный», «Мастер снов»)[56]. По словам Аттебери, «научная фантастика обеспечивает рациональное обоснование... мифы обеспечивают характеры и атмосферу, а мономиф Джозефа Кэмпбелла даёт оправдание ассимиляции священных традиций» любой культуры, так как, согласно Кэпмбеллу, любые мифические существа являются масками бога[56]. По мнению Аттебери, писатель подобно Кэмпбеллу видит в мифе источник психологической и экзистенциальной истины, превращая его в человеческую историю личной трансформации и личностного развития[57].

Мальмгрен считал, что удачное сочетание научной фантастики и фэнтези было найдено в «Дюне» Фрэнка Герберта (1965), где рассматривались экология и мистицизм, наука и религия. Магическое колдовство Бене Джессерит, математические способности ментатов и парапсихологические возможности главных героев имеют научное обоснование, однако сохраняют мистический, сверхъестественный смысл[6]. В «Пересечении Эйнштейна» Сэмюэля Дилэни магия получает обоснование в самой науке с помощью теоремы Гёделя; в авторском мире эйнштейновские законы не соблюдаются. Герои романа не люди, а бестелесные проявления психики, существа, которые принимают человеческое обличье[55]. Ричард Каупер в романе «На пути в Корли» (1978) средствами научной фэнтези описал квазисредневековое будущее после экологической катастрофы (потоп), которая воспринимается как «Третье пришествие». Постхристианская мифология в романе основана на вере и науке одновременно[58]. По словам Аттебери, писатель не столько соединяет науку и религию, сколько исследует природу нематериальных представлений и идей, их влияние на материальный мир, которое наука не может спрогнозировать[59]. Октавия Батлер в романе «Дикое племя» (1980) связывала африканские мифы (богиня-мать, ogbanj, оборотень и т. д.) с наукой, с различными новыми технологиями, в частности, генетическими[59].

«Книга Нового Солнца[англ.]» (1980–1983) Джина Вулфа и продолжение цикла, роман «Урд Нового Солнца» (1987), по словам Аттебери, показали возможности «эпического масштаба и символической сложности» научного фэнтези и его двойной оптики. В мире Вулфа передовые технологии оказываются далёким прошлым, их остатки смешиваются с магией[60]. В его с одной стороны применяются все характерные для фэнтези фантазии, актанты и мотивы: феодальный антураж для ситуации «меч и колдовство» на старой умирающей Земле под названием «Урс», ведьмы и колдуны, люди-обезьяны, летучие мыши-вампиры, сверхъестественные водные чудовища, загадочные какогены, огненные монстры, воскресшие трупы, зеркала для телепортации, исцеляющие и защищающие своего владельца волшебные камни. С другой стороны всем этим явлениям дается научная интерпретация или объяснение (например какогены являются добрыми, но непонятыми пришельцами с других планет)[6]. По оценке Аттебери, Вулф продуктивно смешивает историю, легенды и литературные источники многое благодаря слиянию научного фэнтези; испытания героя на пути к власти и спасению человечества соответствует и мифам, и научной фантастике, поскольку включает все новые и новые открытия технологий прошлого и соответственно всё большую жизненную автономию[31].

Аттебери выделял ряд произведений в жанре научного фэнтези, где показаны образы ангелов: это романы «Чума ангелов» (1993) Шерри Теппер, «Архангел» (1997) Шэрон Шинн, «Глубина» Джона Краули (1975), «Тень палача» Джина Вулфа (1980) и другие. В этих произведениях ангелы по большей части не являются положительными, а всегда показаны как могущественные, опасные существа, которых следует избегать, задабривать либо сражаться с ними; ангелами выступают инопланетяне, искусственные создания или изменившиеся люди будущего. Могущество ангелов имеет рациональные объяснения, и подразумевается, что они либо когда-то существовали (что было отражено в фольклоре), либо связаны с коллективным бессознательным, которое отражает ранее неизвестную истину о вселенной[54]. Так, в романе «Чума ангелов» внушающие страх ангелы («троны») в условиях постапокалипсиса специфическими методами оберегают людей от полной катастрофы, хотя происхождение «тронов» неясно. Как писал Аттебери, герои романа исполняют пророчество типичным для научного фэнтези способом, но обретают свободу; по его мнению, Теппер до некоторой степени утверждает ценность архетипов[54].

Корни научного фэнтези в России впервые появляются в романах братьев Стругацких («Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине»). В «Пикнике на обочине» классический сюжет о посещении Земли могущественными пришельцами (научная фантастика) сочетается со странными последствиями (фэнтези). В России научное фэнтези как самостоятельное направление появилось в середине 1990-х годов в связи с кризисом научной фантастики[61]. В качестве примера более позднего российского научного фэнтези можно назвать «Страж перевала» С. Логинова[62].

Оценки

[править | править код]Cмешивание жанров часто критикуется[63]. Дарко Сувин, отмечая когнитивную направленность научной фантастики[63], видел в научном фэнтези антикогнитивные аспекты[64]. Критик, рассматривая худшие литературные образцы, считал научное фэнтези «деформированным поджанром»[63] с неустойчивым правдоподобием, который «отвергает когнитивную логику»[64]. Мальмгрен считал, что такая оценка до некоторой степени оправдана, особенно в отношении космической оперы, но недооценивает когнитивные возможности жанра[64]. Как полагал Аттебери, в шаблонных и примитивных произведениях научного фэнтези (как у Пирса Энтони или Джека Чалкера) и наука, и фэнтези выглядят фальшиво, но жанр к ним не сводится: Роджеру Желязны или Джину Вулфу удавалось «совместить интеллектуальную силу хорошей научной фантастики с глубиной лучшего символического фэнтези» и одновременно добиться оригинальности[63]. По оценке Аттебери, несмотря на повторы и однообразие (свойственные и научной фантастике, и фэнтези), научное фэнтези породило интереснейшие «стилистические, нарративные и эпистемологические эксперименты»[40]. Как полагал Аттебери, мифологическое научное фэнтези помогает тщательно, исследовать «двоякие следствия слов и образов», архетипы, подобно тому, как научная фантастика исследует парадоксы путешествий во времени или последствия терраформирования[31]. По его мнению, юмористическое научное фэнтези лучше всего показывает установки научной фантастики и фэнтези, как и их слабости[50].

По некоторым оценкам, фэнтези помогает научной фантастике усиливать психологическую составляющую повествования[62], а научная фантастика, в свою очередь, поддерживает авторитет фэнтези в условиях научно-технического прогресса и создает эффект достоверности[38]. Высказывается мнение, что появление научного фэнтези связано с кризисом чистой научной фантастики, которая в условиях постоянного научно-технического прогресса (и падения к нему интереса) вынуждена в большей мере выполнять не просветительскую функцию популяризации НТП (который стал обыденностью[38]), а чаще обращаться к социальным, этическим и философским проблемам человека. С этой точки зрения упадок научной фантастики и расцвет фэнтези привёл к соединению их элементов в технофэнтези и научном фэнтези[61]. Исследователь Майкл Клифтон в 1987 году выделял три причины, из-за которых старые жанры научной фантастики и фэнтези превращаются в гибридное научное фэнтези в условиях технологически развитого общества. Во-первых, традиционные жанры достигли состояния пресыщения, будь то космическая опера, сказочное путешествие или волшебники — всё это более не даёт ощущения чудесного. Во-вторых, в условиях цифровой революции традиционные печатные издания проигрывают в конкуренции с компьютерной графикой – видео игры оказываются более яркими и живыми, чем любая литература[65]. В-третьих, поскольку фантастические жанры связаны с визионерским опытом (термин О. Хаксли) и должны обеспечивать бессознательные приятные ощущения, а машины зачастую производят негативные эмоции (как, например, машины-убийцы в научной фантастике), то роль технологий уменьшается, они становятся фоном. Технологии обеспечивают квазирациональное основание в той степени, в какой необходимо получать наслаждение от визионерского опыта, окрашенного в яркие цвета[66].

Примечания

[править | править код]- ↑ Attebery, 1987, p. 181.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Encyclopedia of Science Fiction, 2020, Science Fantasy.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Анисимова, 2010.

- ↑ Алексеев С., Батшев. М. Фэнтези — развитие жанра в России // Книжное дело. — 1997. — № 1. — С. 83.

- ↑ Attebery, 1987.

- ↑ 1 2 3 4 5 Malmgren, 1988.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Борис Невский. Драконы и звездолеты. Разнообразие технофэнтези // Мир фантастики. — 2006. — Январь (№ 29). — С. 44—46. Архивировано 13 августа 2023 года.

- ↑ 1 2 3 4 5 Clute, Grant, 1997, Science Fantasy.

- ↑ Allen, 1974, pp. 6—7.

- ↑ 1 2 Allen, 1974, p. 7.

- ↑ Malmgren, 1988, pp. 261, 275—276.

- ↑ Malmgren, 1988, p. 276.

- ↑ Malmgren, 1988, p. 269.

- ↑ 1 2 3 4 Bould, 2003, p. 406.

- ↑ 1 2 Malmgren, 1988, p. 260.

- ↑ Malmgren, 1988, pp. 260—261.

- ↑ Malmgren, 1988, p. 261.

- ↑ Malmgren, 1988, p. 275.

- ↑ Желязны Р. Фэнтези и научная фантастика: взгляд писателя (пер. на русск. яз. О. Самсонова и А. Басин) // Седьмая ежегодная Итоновская конференция по научной фантастике и фэнтези. — 1987. Архивировано 12 июля 2012 года.

- ↑ Attebery, 1992, p. 106.

- ↑ Attebery, 1992, pp. 108—110.

- ↑ Attebery, 1992, pp. 108—109.

- ↑ Attebery, 1992, pp. 109—110.

- ↑ Attebery, 1992, pp. 110—111.

- ↑ 1 2 3 4 Attebery, 1992, p. 111.

- ↑ 1 2 Bould, 2003, p. 407.

- ↑ 1 2 3 4 Искендирова И. М. Научное фэнтези — единство противоположностей // Медийные процессы в современном гуманитарном пространстве: подходы к изучению, эволюция, перспективы : Материалы V Научно-практической конференции / Под ред. Я. В. Солдаткиной, А. А. Роговского, И. Б. Чернявского. — М.: Спутник+, 2020. — С. 68—75. Архивировано 28 октября 2021 года.

- ↑ 1 2 Attebery, 1992, pp. 111—112, 120.

- ↑ Attebery, 1992, p. 114.

- ↑ Attebery, 1992, pp. 112—113, 118—119.

- ↑ 1 2 3 Attebery, 1992, p. 124.

- ↑ Attebery, 2014, 7. The Postcolonial Fantastic.

- ↑ Clute, Grant, 1997, Technofantasy.

- ↑ Хоруженко Т. И. Фэнтези на стыке с научной фантастикой: формирование направления стимпанк-фэнтези. — Вестник Пермского Университета. Российская и зарубежная филология, 2014. — № 1(25). — С. 159–165.

- ↑ Борис Невский. Старая сказка на новый лад. Мифологическая фантастика // Мир фантастики. — январь 2007. — № 41. — С. 52—55. Архивировано 13 августа 2023 года.

- ↑ Malmgren, 1988, pp. 280—281.

- ↑ 1 2 3 Ковтун, 1999, Глава вторая. Фантастика: «потенциально возможное» в НФ и «истинная реальность» Fantasy. Функциональность синтеза двух типов фантастики в «Космической трилогии» К. С. Льюиса, с. 118—126.

- ↑ 1 2 3 4 Кагарлицкий Ю. И. Фантастика ищет новые пути // Вопросы литературы. — 1974. — № 10. — С. 172. Архивировано 22 октября 2021 года.

- ↑ Attebery, 2014, 1. Fantasy as a Route to Myth.

- ↑ 1 2 3 Attebery, 1992, p. 105.

- ↑ Attebery, 1992, p. 112.

- ↑ Attebery, 1992, pp. 111—112.

- ↑ 1 2 Bould, 2003, pp. 406—407.

- ↑ 1 2 3 Attebery, 1992, p. 120.

- ↑ «The Reader Speaks» (C. W. Harris letter), Wonder Stories, August 1931, p. 426.

- ↑ Jesse Sheidlower. Science Fiction Citations: science fantasy (англ.) (2008-20-21). Дата обращения: 16 августа 2023. Архивировано 3 марта 2016 года.

- ↑ «The Readers' Corner» (F. Ackerman letter), Astounding Stories, November 1932, p. 282.

- ↑ 1 2 Attebery, 1992, pp. 112—113.

- ↑ 1 2 3 4 Attebery, 2014, 4. Romance and Formula, Myth and Memorate.

- ↑ 1 2 Attebery, 1992, p. 125.

- ↑ 1 2 3 4 Пачколин В. А. Становление научного фэнтези как жанра фантастической литературы // Молодой ученый. — 2017. — № 44 (178). — С. 188—190. Архивировано 24 октября 2021 года.

- ↑ Attebery, 1992, pp. 111, 114—115.

- ↑ Attebery, 1992, pp. 115—116.

- ↑ 1 2 3 Attebery, 2014, 6. Angels, Fantasy, and Belief.

- ↑ 1 2 3 Attebery, 1992, p. 121.

- ↑ 1 2 3 Attebery, 2014, Expanding the Territory: Colonial Fantasy.

- ↑ Attebery, 2014, 5. Expanding the Territory: Colonial Fantasy.

- ↑ Attebery, 1992, pp. 121—122.

- ↑ 1 2 Attebery, 1992, p. 123.

- ↑ Attebery, 1992, pp. 123—124.

- ↑ 1 2 Кулик О. П. Вопрос о «научном фэнтези» в современной русской литературе // Наукові записки. Серія «Філологічна» : Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. — Вып. 15. — С. 170—176. — ISBN 9667631702. Архивировано 6 июня 2013 года.

- ↑ 1 2 Афанасьева Е. Жанр фэнтези: проблема классификации // Редколлегия: А. Ю. Нестеров, Е. Р. Кузнецова. Фантастика и технологии (памяти Станислава Лема) : Сборник материалов Международной научной конференции 29–31 марта 2007 г.. — Самара, 2009. — С. 86—93. — ISBN 978-5-904214-19-7. Архивировано 16 марта 2012 года.

- ↑ 1 2 3 4 Attebery, 1992, p. 110.

- ↑ 1 2 3 Malmgren, 1988, p. 277.

- ↑ Clifton, 1987, pp. 103—104, 106.

- ↑ Clifton, 1987, pp. 105—106.

Литература

[править | править код]- Ковтун Е. Н. Глава вторая. Фантастика: «потенциально возможное» в НФ и «истинная реальность» Fantasy. Функциональность синтеза двух типов фантастики в «Космической трилогии» К. С. Льюиса // Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа. — М.: Издательство МГУ, 1999. — С. 118—126. — 308 с. — 300 экз. — ISBN 5–211–02571–7. Архивировано 22 сентября 2018 года.

- Анисимова О. В. Поэтика «Хроник Эмбера» Роджера Желязны. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. — СПб.: «ЛЕМА», 2010. — 24 с. — 100 экз. Архивировано 16 октября 2021 года.

- L. David Allen. Science Fiction: A Reader's Guidey. — Lincoln, Nebraska: Centennial Press, 1974. — ISBN 978-0822016113.

- Брайан Аттебери[англ.]. Science Fantasy and Myth // George E. Slusser, Eric S. Rabkin (eds.) Intersections: Fantasy and Science Fiction. — Carbondale & Edwardsville: SIU Press, 1987. — С. 181—189. — ISBN 0-8093-1374-X.

- Brian Attebery. Strategies of Fantasy. — Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1992. — ISBN 0-253-31070-9.

- Brian Attebery. Stories about stories: fantasy and the remaking of myth. — N. Y.: Oxford University Press, 2014. — ISBN 978–0–19–931606–9.

- Mark Bould. What Kind of Monster Are You?, Situating the Boom // Science Fiction Studies. — 2003. — Vol. 30, № 3. — С. 394-416.

- Science fantasy / Питер Николс[англ.] // The Encyclopedia of Science Fiction : [англ.] / Eds. J. Clute, D. Langford, P. Nicholls[англ.] and Gr. Sleight[англ.]. — L. : Gollancz, 2020.

- The Encyclopedia of Fantasy (англ.) / edited by J. Clute and J. Grant. — 1st UK edition. — L.: Orbit Books, 1997. — ISBN 978-1-85723-368-1.

- Michael Clifton. [htps://archive.org/details/intersectionsfan0000unse/page/104/mode/2up?view=theater Jewels of Wonder, Instruments of Delight: Science Fiction, Fantasy, and Science Fantasy as Vision-Inducing Works] // George E. Slusser, Eric S. Rabkin (eds.) Intersections: Fantasy and Science Fiction. — Carbondale & Edwardsville: SIU Press, 1987. — С. 97—106. — ISBN 0-8093-1374-X.

- Malmgren, Carl D. (1988). "Towards a Definition of Science Fantasy (Vers une définition de la fantaisie scientifique)". Science Fiction Studies (англ.). 15 (3): 259—281. JSTOR 4239897.

Эта статья входит в число добротных статей русскоязычного раздела Википедии. |