トーマス・マコーリー

| 初代マコーリー男爵 トーマス・マコーリー Thomas Macaulay, 1st Baron Macaulay | |

|---|---|

1860年代 | |

| 生年月日 | 1800年10月25日 |

| 出生地 | |

| 没年月日 | 1859年12月28日(59歳没) |

| 死没地 | |

| 出身校 | ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ |

| 所属政党 | ホイッグ党 |

| 称号 | 初代マコーリー男爵、王立協会フェロー(FRS)、エディンバラ王立協会フェロー(FRSE)、枢密顧問官(PC) |

| サイン | |

| 内閣 | 第二次メルバーン子爵内閣 |

| 在任期間 | 1839年9月27日 - 1841年8月30日 |

| 内閣 | 第一次ラッセル内閣 |

| 在任期間 | 1846年7月7日 - 1848年5月8日 |

| 選挙区 | カーン選挙区 リーズ選挙区 エディンバラ選挙区 エディンバラ選挙区 |

| 在任期間 | 1830年2月15日 - 1832年12月10日 1832年12月10日 - 1834年 1839年6月4日 - 1847年7月29日 1852年7月7日 - 1856年[1] |

| 在任期間 | 1857年 - 1859年[1] |

初代マコーリー男爵トーマス・バビントン・マコーリー(英語: Thomas Babington [or Babbington] Macaulay, 1st Baron Macaulay, FRS, FRSE, PC、1800年10月25日 - 1859年12月28日)は、イギリスの歴史家、詩人、政治家。エディンバラ選出のホイッグ党下院議員だった。ホイッグ史観(現在の視点から過去を判断する態度)を代表する人物であり、マコーリー著『イングランド史』は、今日でもイギリスで最も有名な歴史書のひとつである。

時代背景

[編集]

イギリスの19世紀は繁栄の世紀だった。鉄道が国中にはりめぐらされ、港には世界中から品物が届き、富をたくわえた商人たちの間では、貴族風の生活が流行した。19世紀後半のことだが、貧しい労働者でも茶を飲めた[2]のは当時イギリスだけである。ヨーロッパ中が革命の災禍で流血をみるなか、イギリスだけは植民地争奪戦に勝ち抜き、世界帝国をうち立てていた。世にいうヴィクトリア朝時代である。しかしこのことは、末端の民衆が幸せだったことを意味しない。

工場では労働者が必要になり、地方から都市に多くの人びとが移り住んだ。かれらが住まう安アパートは家族全員で一部屋であり[注釈 1]、下水道もなく街路は糞便・汚物にまみれていた。こうした家に住みながら、煤煙やすすの充満する工場などで1日14-15時間、彼らは働いていた[4]。結果かれらは早死にする傾向にあり、死亡者の平均年齢は15-19歳だった[5]。労働者や彼らに同調した者たちは、労働者の代表を議会に送りこむべきだとし、普通選挙を主張した。いわゆるチャーティスト運動である。

生涯

[編集]少年時代

[編集]トーマス・マコーリーの父ザッカリー・マコーリーはハイランド出身のスコットランド人で、植民地統治を仕事とする傍ら、奴隷制廃止のために情報収集・報告書作成・議会工作などで運動を展開していた[注釈 2]。その伝手でトーリー党の政治家と懇意であり、家にはしばしば彼らが訪れていた[7]。

トーマスは1800年10月25日にザッカリーの第一子としてレスターシャー・ロスリーに生まれる[8]。私立学校をへて18歳でケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに進んだ[注釈 3]。大学で履修させられた数学はマコーリーの肌に合わなかったが、文学方面では卓越した才能を見せた。大学在学中に多くの詩を書き、賞やメダルを幾度も取った[9]。大学ではまた、同世代の貴族の子弟たちとも親交を深めた。文筆家としてのデビューは1825年1月、西インド諸島の奴隷制についての記事を「エディンバラ評論」に投稿したのが最初である。そして同年8月に発表した2作目のミルトン論は、マコーリーを一躍有名人にのし上げた。

華々しく名を成したマコーリーであったが、個人的には災難が続いた。父ザッカリーの活動は、奴隷制廃止協会に加えロンドン大学設立その他の組織にも活動の輪を広げており、仕事をする余裕がなくなっていた。そこで自分で貿易会社を設立し、縁者にこの仕事をまかせた[6]。ところがこの縁者に経営能力がなく、3年後の1826年には破産を避けられない状態に陥る。マコーリー家は施しを受けて生活するほどに転落し、両親と8人の弟・妹たちの生活は長男トーマスの両肩にのしかかった。マコーリーの奨学金などでなんとか食いつないできたが、1830年に妹ジェーン、つづいて1831年には母セリナを相次いで失うという不幸が続いた[10]。

このような状況でマコーリーは生活してゆくために弁護士の道を選んだ。マコーリーの法律への興味は数学へのそれと大差ないもので、むしろ文学のほうを向いていた。そんなときにマコーリーに声をかけたのが第3代ランズダウン侯爵ヘンリー・ペティ=フィッツモーリスであった。

政治家としてのマコーリー

[編集]当時著名な政治家だったランズダウン侯は1830年、ミルトン論や功利主義者との論争で有名人となった青年マコーリーに目をつけ、自分の意のままになる選挙区[注釈 4]ウィルトシャーの小都市カーンから下院に当選させた。マコーリーは詩や散文だけでなく演説家としても優れていることをさっそく証明した。ユダヤ人が選挙から排除されていることを批判し、選挙法改正に熱弁をふるった演説で一躍有名になったのである[9]。1832年の選挙法改正後、リーズ選出の下院議員となった[9]。当選後インド植民地経営に関する委員会に参加したのは、そこから得られる巨額の給与が、マコーリーには生活上必要だったからである[12]。

1834年には自らインドに赴任した。インド刑法典の編纂、および英語教育の普及に関して長大な覚え書きを残した。刑法典は改正されつつ今もマコーリーの編纂した形を残し、一方でシンガポール・ナイジェリアなど他の植民地の刑法典もマコーリーのものが基礎になっている。英語教育では、英語話者をインドに多数輩出してインド人をイギリス人に作り替えようと説いた。英語はのちに、インドの公用語のひとつになっている。

帰国したのち戦時大臣、陸軍主計長官と閣僚を歴任した。著作権法案の作成・審議でもマコーリーの治績がみられる[注釈 5]。1847年、現役閣僚でありながらマコーリーは選挙に敗れる。本人が分析した敗因は、アイルランドにあるカトリック聖職者養成機関への補助金増額に賛成したことで、選挙区のプロテスタント住民の怒りを買ったことである。イングランド国教会とカトリックが同等の価値をもつべきという彼の主張は、当時まだ受け入れられなかった[注釈 6][14]。その後政界に復帰したこともあったが体調がすぐれず、1856年に下院議員を辞した。のち初代マコーリー男爵に叙せられ貴族院議員に列したが、病[注釈 7]のため貴族院に出席することはあまりなくなった。

文筆活動

[編集]マコーリーの著作・演説は、時折独断的ではあるが力強く明確で文学的に優れ、自信に満ちた論調で有名である。代表作『イングランド史』(直訳すれば『ジェームズ2世即位からのイングランドの歴史』)は死の直前に出版されたもので、以来150年以上にわたり絶版されることなく売れ続けている。

エディンバラ大学の機関誌『エディンバラ評論』に寄稿したミルトン論以降も同誌にはたびたび投稿し、マコーリーの明快で断定的筆致の論文は、ときには憎悪を買ったりもした。誌上で打ちのめした相手と険悪になり、決闘になりかけたこともある。議会での演説もマコーリーにとっては同じことで、名演説をいくつも残しエドマンド・バークと同格との声もあった[16]。

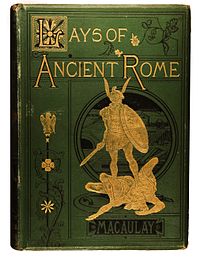

選挙に敗れた翌年にあたる1842年『古代ローマ詩歌集』を発表した。マコーリーの流れるような筆致はさらに完成度を増し、発売と同時にベストセラーになっただけでなく、その後30年以上にわたり売れ続けた。のちに彼の名を歴史に残す『イングランド史』執筆はすでに始まっていた。ケンブリッジ大学の近代史欽定講座教授というポストを、女王の夫アルバートから薦められたが、自由な時間を優先したかったためか固辞した。『イングランド史』は1848年に第1巻・第2巻を出版、つづく第3・第4巻は1855年の発表である。しかしこのころ既に体調を崩しており、当初予定のジョージ3世の統治まで(1738年)続けるのはとても無理に思われた。1848年時点ではアン女王の死(1714年)で結ぼうと考えていた。しかしその目的も達せられないまま1859年、第5巻未完のままマコーリーは没する。59歳だった。出身のケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに鎮座するマコーリーの彫像は、彼の死から7年後に建てられたものである。

マコーリーの主張

[編集]マコーリーの主張の基本には、宗教の寛容と自由への賛美があり、そこに個人的な倫理意識が絡み合っている。抑圧され自由を持たない人びとに自由を与える穏健な改革を進めなければならない。でなければ、流血の革命という最悪の事態を招くだろう──こうした主張が軸となっている。抑圧された人びととは奴隷であり、アイルランド人そしてユダヤ人などである。そのなかで政府は、人びとの自由と財産を保全する役割をもつ[注釈 8]という信念のもと行動した。

トーリーからホイッグへ

[編集]父ザッカリーはトーリー派(土地所有者の意が強く、当時の保守勢力。カトリック解放・選挙法改正に反対、国王への忠誠を重視)者であり、多くのトーリー系の知人がおり、また家にくる客もトーリー系だった。息子トーマス・マコーリーは自然とトーリー的考え方に染まっていたが、徐々にホイッグ派(商業従事者の支持、当時の革新勢力。前2つの問題に賛成、より資本主義志向。自由を重視)に傾いていた。大学には功利主義者を含めて良家の子女が集い、かれらと親交を持つ間に自分の考えを形成してゆく。マコーリーはホイッグ的な考え方に、より共感する性質を持っていた[注釈 9]。

折しもそのときピータールーの虐殺事件が起きた。選挙権を求める演説集会に警官が乗り込み、揉み合いの末聴衆11人が死亡した事件である。トーリーたちは警官を支持したが、マコーリーは思想からではなく道徳的に、官憲の弾圧は許されないとした。この時点でトーリーからは大きく離れていた[17]。大学を出る頃には、いっぱしのホイッグとなっていた[注釈 10]。

普通選挙とチャーティスト

[編集]マコーリーが政治家となった1830年代は、チャーティズムとよばれる議会改革・普通選挙などを求める運動が盛んだった。労働者とそれに同調する中産階級が主な構成要員で、彼らはごく一部にしか認められていない投票権をすべての成年男子に与えることなどを要求した。こうした要求は当時じゅうぶんに急進的であり、穏健ホイッグを自任するマコーリーはチャーティストを嫌悪していた。功利主義者との論争の中でも、私有財産の制度と普通選挙は共存できないだろうと主張していた[18]。そのほかには以下のような発言を演説やエッセイで行っている。

政府が人々に与えることができる最も大きな恵みであるところの自由な商業活動は、目下ほとんどの国で人気がない。であれば、商業に関して自由な政策が、普通選挙で選ばれた議会から何らかの支持を得られるというのは、十分に疑わしい[19]。

…私は普通選挙に反対である。それが破壊的な革命をもたらすからである。革命を防ぐ最善の手段であるがゆえに、この法案(訳注:1832年の選挙法改正法案)を支持する[20]。

異民族への姿勢

[編集]マコーリーは、アイルランド人、ユダヤ人といった異民族には寛容な姿勢を示した。両者はカトリック・ユダヤ教を信仰していたが、イングランドは国教会に拠って立つ国である。自然と国教会体制維持をめざすトーリーとは一線を画すことになった。

アイルランドでは、カトリック聖職者養成機関となっていたメヌース・カレッジへの助成金を増額するよう求めている。宗教改革以降カトリックは殺し合うほどの敵であり、その火はいまだにくすぶり続けていた。カトリックへの反感から助成金増額にも反対する声は大きかった。その空気の中マコーリーは賛成の演説をしたが、前節の通り、却ってエディンバラのプロテスタントを刺激する結果に終わった。

いっぽうユダヤ教徒は、カトリック以上に忌み嫌われた存在であり、イギリスを含めヨーロッパ各国で迫害を受けてきた[21]。ユダヤ教徒が議員になる資格を求めて請願を出したのに対し、イギリスでは反対論が根強かった。その理由は、国教会が国の信仰であること、聖書でユダヤ人は漂泊の民となり抑圧されることが預言されていること、およびヨーロッパ各地に点在するユダヤ人に同胞意識を持っており、イギリスに愛国心を持つはずがないだろうことなどである。

これにマコーリーは逐一反論する。ひとつ、国がキリスト教徒とユダヤ教徒から成っているのだから、キリスト教徒とユダヤ教徒で構成される立法府であるべきである。ひとつ、自分の言動を正当化するために、聖書に曖昧に書かれている預言を用いるべきではない。ひとつ、抑圧されることで愛国心を抱く者などいるはずもなく、統治者にはかれらを愛国的にする責任がある。実際ユグノーがそうだったではないか[22]。

こうした主張を演説や論文で展開して、それはおおむね好評であった。ユダヤ人の公民権を認める法案は下院では可決されたが、上院で反対多数となった。以後1858年に至るまで、下院可決・上院否決を繰り返すことになる。

功利主義者との論争

[編集]若き日のマコーリーは功利主義者ベンサムらと論争したが、この論争の結果マコーリーには出世への足がかりを、功利主義には理論の充実をもたらした。「最大多数の最大幸福」を旗印とする功利主義は、より多くの人が幸福になるための社会をつくるべきと提言していた。そのなかで政府に関しては、普通選挙による代議制が好ましいとしていた。当時議会で問題となっていた選挙法改正は、新興都市など人口が増えた地域に議席数を再配分する改革であり、改正に賛成するホイッグ派も普通選挙は過激な思想と考えていた。功利主義者の方でもホイッグは日和見主義者と見なしていた[23]。1829年いまだ29歳のマコーリーは「エディンバラ評論」で、功利主義の論客として名高いジェームズ・ミル(ジョン・スチュアート・ミルの父で、当時56歳)を攻撃すべく一の矢を放った。それはあたかも「ホイッグのダヴィデが功利主義者のゴリアテ[24]」に立ち向かうが如しであった。

この論争は交互に論文を発表する形で進み、マコーリーが功利主義者の論理の弱点を突いて終わる[注釈 11]。マコーリーの文調は攻撃的・挑発的で[26]、のちにそれを自分でも認めている[27]。また彼の諸論文は後世「軽率なところばかりか、かなり皮相的[28]」ともいわれた。

この論争を見た政治家ランズダウン侯爵ヘンリー・ペティ=フィッツモーリスは「大いに感動[29]」し、自分の選挙区を提供して政界に出させようと働きかけた。論争はマコーリーが出世を果たすきっかけになったのである。いっぽう功利主義の側では、露呈された弱点を埋める著作が後年発表されることになる。論争当時は23歳の若者だったジョン・ステュアート・ミルが、のちに発表した『論理学体系』がそれである[注釈 12]。結果的にマコーリーは功利主義の完成度を高める手助けをしたことになる。

この論争の後、両者は和解した。ジェームズ・ミルは、インドに設置することになった最高評議員の一人に、反対を押し切ってマコーリーを推薦した。当時これは莫大な給金があるポストだった。後年マコーリーは自身の著作集が出るにつき、功利主義批判の論文を載せないことを決めた。「不穏当な辛辣さを許して下さったばかりか、忘れて下さった」ミルに「侮辱的な言葉を用いることを差控えるべきであった[27]」とことわっている。

マコーリー評

[編集]よくも悪くもホイッグ史観の代表的人物がマコーリーである。歴史家は物語を書かねばならぬという伝統のあるイギリスにおいて、マコーリーは不朽の名声をもっている。『古代ローマ詩歌集』の有名なくだりを知っているイギリス人は今でも多い[31]し、彼の文章表現をたたえる声も少なくない[注釈 13]。マコーリーは歴史研究の方法を誰かから学んだという形跡も見当たらず、「彼は真実をこのようにフィクションによって書いた。はるかに楽しく読まれるために[33]」とケンブリッジ大学の記念碑にあるような姿勢で執筆を行っていた。マコーリーの精髄は正確さよりも、読ませる技術、文章の鮮やかさにあった。文筆家としてのマコーリーの評判はいまでも健在であるが、歴史家としては見事な表現力を賞賛されつつも、手厳しい批判にさらされた。しかしそれでも打ち消せないほどにマコーリーの影響力は絶大であり、以降100年近くにわたってホイッグ史観はイギリス史のなかで正統の地位を維持した。

同時代人の評

[編集]史料を集めてその中から物語を構成する、というランケの手法が徐々に広まりつつあった当時、マコーリーは物語をあらかじめ組み上げておき、それに適う史料を使って肉付けするという前世紀的方法をとっていた。このようであるから、歴史家の間でマコーリーの評判が良かったとは決して言えない。ランケはマコーリーを賞賛する一方で、マコーリーの『イングランド史』を書き直す作業を進めていた[注釈 14]。魅力を十分認めつつも「絶えず裁きを下すのはもうすこしつつしんで」ほしいとか「ホイッグと他の全ての党派との真実の対立点を全くつかんでいない[34]」と評したのはアクトン卿である。ともあれ批判には二つの流れがあった。ひとつは無教養な成り上がりの受けを狙った底の浅い俗物だという批判であり、いまひとつは進行しつつある社会不安はどこ吹く風でヴィクトリア期イギリスの繁栄を無邪気に喜んでいるというものである[注釈 15]。

それでもホイッグ史観はイギリス史の正統の地位を得た。そこには、ホイッグ派の支持もさることながら、ようやく読書するようになったイギリス庶民からの圧倒的な人気があった。印税収入はうなぎのぼりで、文筆による収入だけで優雅な暮らしができたのはマコーリーがイギリス史上初[15]である。

後世の評

[編集]ホイッグ史観は主流となったが、誰もそれに異議を挟まなかったわけではない。「効果をつくりだすこと、すなわち読者をおもしろがらせ興奮させることに心を向けている。…歴史の性格について他に類を見ないほど間違った考え方をしているものとして、いつの日か思い起こされてもよかろう[36]」と悪意を込めて批判したのはシーリであり、「マコーリの悪口はいわないほうがよい、書物からの知識を目に訴えるものに変える、たぐいまれな才能を、彼ほど持っていた人は他にいないのだから[37]」という評価の声もあった。そして20世紀初め、後継者ととどめを刺す人物を同時に得た。ジョージ・マコーリー・トレヴェリアンとハーバート・バターフィールドがそれである。

トレヴェリアンはマコーリーの妹を祖母にもち、歴史の書き方も大叔父マコーリーの路線をおおむね継承するものであった。さらに十分な文才もそなえ、いささか時代遅れ感のある歴史叙述まで受け継いでいた。第2次世界大戦も終わりにさしかかるころに出版された『イギリス社会史』は「実際には汚濁と疾病と堕落の時代であった過去」を美化するところ過剰であったという[38]。いっぽうでトレヴェリアンが書いたマコーリーの伝記は、マコーリーの理解の深さで他の追随を長い間許さなかった。彼が大叔父マコーリーと異なったのは、弁舌の才覚を有していなかったこととバターフィールドが同時代にいたことである。1931年に『ウィッグ史観批判』を発表したバターフィールドは慎重で、歴史家の実名をほとんど挙げていないが、やり玉にあげたのはマコーリーの歴史解釈そのものである[注釈 16]。マコーリーのホイッグ史観はいまや、乗り越えるべき過去のものとなった。

現代

[編集]その後ネイミアやアナール学派などの登場で歴史はより専門化・深化をとげた。現代に入ってのマコーリーに対する言及は、植民地を含むイギリス帝国全体から切り離し、本国と海外は無関係としてしまったという指摘[40]などがある。かくしてマコーリーもホイッグ史観も過去のものとなった。ところが1980-90年代以降、微に入り細を穿つ研究をいくら積み上げても、全体の歴史にならない[41]ことが明らかになってきた。歴史を包括的に眺めることが必要とされ、またストーリーを語るという側面がふたたび注目される時代、すなわち「叙述の復活」といわれる現象がおこった。マコーリーやトレヴェリアンそのままではないにしても、いかに全体を語るかが意識され始めた。ネオ=ホイッグとよばれる歴史家が登場し、語ることへの意識は再び高まってきている。マコーリーの分かりやすく生き生きとした描写が、今なお敬意を払われるゆえんである[注釈 17]。

日本語圏でのマコーリー

[編集]日本語圏へのマコーリーそれ自体の影響はきわめて限定的である。明治時代の日本は改革すべき問題が山積していたが、何をどのように変革するかを考える必要があった。同じ島国でありながら植民地帝国を築いたイギリスは、あらゆる改革を達成した国とされ、最もふさわしい事例と思われた。科学技術ではなく政治や歴史を学ぶべきとしたのは福沢諭吉らであり[42]、イギリス史への関心は知識層の間で高まっていた。当時イギリス史の日本語訳は毎年のように出版されたものの、マコーリー『イングランド史』の訳は出なかった[注釈 18]。当時出版された歴史書は玉石混淆で、いまでは大方忘れ去られたような歴史書が翻訳されていたり、本国イギリスで反響の大きかったものや後に名を残す歴史書が見過ごされていたりしている[43]。マコーリーの影響は竹越与三郎の登場を待たねばならない。

竹越が1893年に発表した『マコウレー』[44]この伝記は、当時出版されて日の浅いトレヴェリアンの伝記を参照しているとされる[45]。竹越は「十分の同情はその美を知るに足り、十分の冷静はその欠点を知るに足ると信ずるが故也[46]」と冷静な判断をすると断りつつも「英人中の英人也。紳士中の紳士也[47]」など各所で筆を尽くして評価するいっぽう、短所は一カ所「(マコーリーとバークを比べると、マコーリーは)哲学的の深奥を欠く[48]」とあるのみである。

竹越のマコーリー評は一定の読者を得、竹越も「日本のマコウレー」と言われるようになったが、あとに続く者が出なかった。第2次世界大戦後の復興期の日本において影響がみられるとすれば、それはマコーリーという人ではなくホイッグ史観である。大戦で焦土となった日本にくらべ、イギリスは成功した近代化の典型とされた。世界で最初に市民革命を経験した最先端の存在であり、おおいに参照されたのである[49]。同時代のイギリスを称賛するホイッグ史観は、日本人のイギリスのイメージに適い、またそれを補強するものであった。

著書

[編集]- Thomas Babington Macaulay, 1st Baron Macaulayの作品 (インターフェイスは英語)- プロジェクト・グーテンベルク

- Lays of Ancient Rome

(英語) The History of England from the Accession of James II, Philadelphia: Porter & Coates, (1848), ウィキソースより閲覧。

(英語) The History of England from the Accession of James II, Philadelphia: Porter & Coates, (1848), ウィキソースより閲覧。 - Vol 1, Vol 2, Vol 3, Vol 4, Vol 5 (Internet Archive)

- Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4, Vol. 5 at Project Gutenberg

- volumes 1–3 ( LibriVox.org)

- Critical and Historical Essays, 2 vols, Alexander James Grieve編. Vol. 1, Vol. 2

- “Social and Industrial Capacities of the Negroes”. Critical Historical and Miscellaneous Essays with a Memoir and Index. Vols V. and VI. Mason, Baker & Pratt. (1873)

- Lays of Ancient Rome: With Ivry, and The Armada. Longmans, Green, and Company. (1881)

- William Pitt, Earl of Chatham: Second Essay (1892)

- The Miscellaneous Writings and Speeches of Lord Macaulay, 4 vols Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4

- Machiavelli

- Macaulay index entry (Poets' Corner)

- Lays of Ancient Rome (Complete) (Poets' Corner)

- Thomas Babington Macaulayの著作 - LibriVox(パブリックドメインオーディオブック)

脚注

[編集]注釈

[編集]文頭に《英語版註》とあるものは、翻訳時に英語版にあった註である。

- ^ ロンドンのある地区を調査したところ、1465世帯中929世帯が1部屋のみのアパートに住んでいた。「かれらにとってその1部屋はベッドルームであり、キッチンであり、洗濯所であり、居間でありダイニングルーム」という状態だった[3]。

- ^ トーマス・マコーリーの父ザッカリーの生涯を略述すれば以下の通り。1768年スコットランド長老教会の牧師の家に三男として生まれ、初等教育を済ませたのち14歳からグラスゴウの商人のもとで働いた。16歳でジャマイカに移住し、ジャマイカ植民地の砂糖プランテーションの簿記係をつとめた。1789年にロンドンに戻り、義兄トーマス・バビントンと親しくなり、また彼を通じてウィルバーフォースらとも知己を得、影響を受け奴隷制廃止論者となった。1792年に奴隷解放運動の一環でシエラレオネに渡り、1794年義兄バビントンの紹介でシエラレオネ植民地の統治に職を移した。また奴隷制廃止協会では情報収集・報告書作成・議会への圧力工作・賛同する議員への支援・協会機関誌の編集などを担当、1807年からは奴隷廃止の法案作成の準備にも関わった。国教会内の社会改革派であるクラパム派、王立協会、ロンドン大学設立でも働いた。過労から幾度も倒れ、シエラレオネの仕事から手を引き、自前の会社を設立してアフリカ・インドとの貿易ビジネスに乗り出した。これはすぐに甥にまかせたが、この甥が商業に不向きですぐに破産状態となった。次々に居を変え、一時はパリに亡命まで経験した。晩年の居は簡素なアパートの一室であった。1838年死去。死後、故人の功をたたえてウェストミンスター寺院に胸像が建てられている[6]。

- ^ 《英語版註》Macaulay, Thomas Babington in Venn, J. & J. A., Alumni Cantabrigienses, Cambridge University Press, 10 vols, 1922-1958.

- ^ 懐中選挙区、ポケットバラとも。有力者が「だれそれを当選させよ」と言えばその通りになった選挙区で、これによって大物政治家は議会に影響力を行使していた。いわゆるパトロネジシステムの一翼を担った。その地域の出身者が出馬・当選することはまずない。懐中選挙区は1832年の選挙法改正でも数こそ減ったが、なくなりはしなかった[11]。

- ^ 《英語版註》Macaulay's speeches on copyright law Archived 2012年9月21日, at the Wayback Machine.

- ^ カトリックと国教会が対等であるべきという主張自体は、彼が敵視したジェームズ2世と同じである[13]。

- ^ 冠状動脈血栓症ではないかと推測されている[15]。

- ^ この政府の役割に、功利主義の影響をみてとる向きもある(信澤c, p. 118)。

- ^ マコーリーがいつホイッグになったか、必ずしも明確でない。生まれた時からホイッグであったとする説から、ミルトン論を書き始めた頃だとする説まである(信澤b, p. 104)。また一時期はホイッグ以上に急進的だったと思われる時期もある(信澤b, p. 107-108)。

- ^ トーリーに与する父とは摩擦が生じることもあった[6]。

- ^ マコーリーの論文の一節にはこうある。「我々が理解しているとすれば、ベンサム氏の原理は、すなわち人は最大多数の最大幸福のために行動すべきだ、ということである。『すべきだ (ought)』というのは、彼が語るところでは、利益に関して言うのでない限り何も意味しない。ところが人の利益は最大幸福と同じ意味であるという。よって『人は何々をすべきだ』と言ったとき、それは『最大幸福のために何々をすべきだ』となる。そして『人は最大幸福を実現するよう行動すべきだ』は、『最大幸福は最大幸福である』と言っていることになる。これが全てだ!」[25]

- ^ 第6巻、精神科学の論理の章がこれにあたる[30]。

- ^ たとえばグーチは以下のように語る。「シェイクスピアの戯曲が15世紀に対してなしたところをマコーリーの史論は17世紀と18世紀に対して成し遂げた」「重々しい荘重さに慣れていた世代にとって、彼の軽快な、溌剌とした明快な散文は、乾いた者が喫する一椀の水のように感じられた」[32]。

- ^ 結果書かれたのが「17世紀を中心とするイングランド史 Englische Geschichte, vornehmlich im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert」である[34]。

- ^ 第1の批判はモーリー、スティーヴンそして政治家グラッドストンによるもの、第2はジョン・スチュアート・ミルやカーライルらの批判である[35]。

- ^ マコーリーの歴史解釈が批判の対象のひとつであることは認識されている[39]。

- ^ 信澤淳によれば、マコーリーを再評価する動きがあるという(信澤b, p. 103-104)。

- ^ 現在は部分訳がある。中村経一 訳『マコーリー英国史 : 革命の部』上中下巻、旺世社、1948-50

出典

[編集]- ^ a b UK Parliament. “Mr Thomas Macaulay” (英語). HANSARD 1803–2005. 2019年3月28日閲覧。

- ^ 荒井、p. 78。

- ^ Chadwick, p. 31.

- ^ 村岡、p. 94。

- ^ 村岡、p. 96、および村岡・木畑、p. 103

- ^ a b c Oldfield, ‘Macaulay, Zachary (1768–1838)’.

- ^ 石上良平 1974, p. 127.

- ^ Lundy, Darryl. “Thomas Babington Macaulay, 1st and last Baron Macaulay” (英語). thepeerage.com. 2019年3月26日閲覧。

- ^ a b c 《英語版註》William Thomas, ‘Macaulay, Thomas Babington, Baron Macaulay (1800–1859)’, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, Sept 2004; online edn, Jan 2008 accessed 25 Jan 2008

- ^ Thomas, Oxford Dictionary of National Biography (printed edition), pp. 43-44.

- ^ 辻、pp. 89-91、および村岡・木畑、pp. 77-80。

- ^ ケニヨン、p. 83。

- ^ Jones, p. 52.

- ^ 信澤a, p. 178.

- ^ a b ケニヨン、p. 86。

- ^ ケニヨン、pp. 82-83。

- ^ 石上良平 1974, p. 128-129.

- ^ Stephen, p. 96.

- ^ Macaulay, ‘On Mitford’s History of Greece’, pp. 372-373.

- ^ Macaulay, ‘Parliamentary Reform’, p. 410.

- ^ 信澤c, p. 107.

- ^ 信澤c, p. 111-113.

- ^ Stephen, p. 108.

- ^ Stephen, p. 85.

- ^ Macaulay, ‘Westminster Reviewer’s Defence of Mill’, p. 401.

- ^ 石上良平 1974, p. 58.

- ^ a b (石上良平 1974, p. 202).

- ^ 石上良平 1974, p. 59.

- ^ 石上良平 1974, p. 60.

- ^ 石上良平 1974, p. 60-62.

- ^ たとえば、ケニヨン、p. 85。

- ^ グーチ、pp. 18-19。

- ^ グーチ、p. 18。

- ^ a b ケニヨン、p. 98。

- ^ 今井[a]、p. 28。

- ^ ケニヨン、pp. 209-210.

- ^ ケニヨン、p. 275.

- ^ ケニヨン、p. 289.

- ^ 今井[a]、p. 31。

- ^ 信澤a, p. 173.

- ^ たとえば、福井、p. 145。

- ^ 福沢のイギリスに対する認識については今井[b]、pp. 48-57。

- ^ 今井[b]、pp. 94-97.

- ^ 竹越与三郎、民友社、1893

- ^ 今井[b]、p. 159.

- ^ 竹越、p. 127。

- ^ 竹越、p. 129.

- ^ 竹越、p. 172.

- ^ 今井[b]、pp. 283-284。

関連項目

[編集]参考文献

[編集]本記事は英語版ウィキペディアの"Thomas Babington Macaulay" (revision 274649293 at 09:24, 3 March 2009 UTC) からの翻訳が基になっている。日本語版投稿にあたっての出典は以下の通り。

- Chadwick, Edwin. A Suppelentary Report on the Results of a Spiecal Inquiry into the Practice of Interment in Towns, W.Clowes and Sons, London, 1843.

- Jones, J. R., ‘James II’s Revolution: royal policies, 1686-92’, in Israel, Jonathan I., Anglo-Dutch Moment: Essays on the Glorious Revolution and its world impact, Cambridge University Press, pp.47-71, 2003[1991]. ISBN 978-0521544061

- Macaulay, Thomas Babington., ‘Westminster Reviewer’s Defence of Mill’, in The Works of Lord Macaulay: Essays and Biographies, vol. 1, pp. 372-410, Longmans Green & Co., London, 1898.

- ──, ‘On Mitford’s History of Greece’, in The Works of Lord Macaulay: Speeches, Poems & Miscellaneous Writings, vol. 1, pp. 365-398, Longmans Green & Co., London, 1898.

- ──, ‘Parliamentary Reform (March 2, 1831)’, in ditto., pp. 407-426.

- Oldfield, J. R., ‘Macaulay, Zachary (1768–1838)’, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, Sept 2004; online edn, May 2006 accessed March 1, 2007.

- Stephen, Leslie., The English utilitarians, volume 2, Duckworth & co., London, 1900.

- Thomas, Williams., ‘Macaulay, Thomas Babington, Baron Macaulay’, in Oxford Dictionary of National Biography (printed edition), vol.35, pp. 43-51, Oxford University Press, 2004. ISBN 978-0198613855

- グーチ, G. P.著、林健太郎、林孝子訳「十九世紀の歴史と歴史家たち 下」筑摩書房、1974年。ISBN 978-4480011794

- ケニヨン, J. P.著、今井宏・大久保桂子訳「近代イギリスの歴史家たち」ミネルヴァ書房、1988年。ISBN 978-4623018604

- 荒井政治『白いパンと一杯の紅茶』角山榮・川北稔編「路地裏の大英帝国──イギリス都市生活史」所収、平凡社、1982年。

- 今井宏[a]「T・B・マコーリー断章(岩間徹教授退職記念)」『史論』第35巻、東京女子大学学会・東京女子大学史学研究室、1982年、23-39頁、CRID 1050001337657502336、ISSN 03864022、NAID 110007164169。

- 今井宏[b]「明治日本とイギリス革命」筑摩書房、1994年。ISBN 978-4480081254

- 石上良平『英国社会思想史研究』(増訂版)花曜社、1974年。doi:10.11501/12248687。全国書誌番号:71005585。

- 竹越与三郎『マコウレー』西田毅「竹越三叉集」所収、三一書房、pp. 127-183、1985年。ISBN 978-4380855061

- 辻隆夫,「イギリス行政哲学の起源(一)−パトロネイジ・システムと公務員制度改革の背景−」『早稲田社會科學研究』 第28号、p.81-102、1984年, 早稲田大学社会科学部学会。

- 信澤淳「マコーリーのアイルランド史像の形成と展開 : 政治的な議論と歴史的な叙述の関係性の視点からの一考察」『駒澤史学』第70巻、駒沢史学会、2008年3月、173-194頁、CRID 1050001338237345536、ISSN 04506928。

- 信沢淳「マコーリーの初期作品」『駒澤史学』第47巻、駒沢大学歴史学研究室内駒沢史学会、1994年6月、103-135頁、CRID 1050001338229959936、ISSN 04506928。

- 信澤淳「マコーリーのユダヤ教徒論:教会と国家の視点から」『駒澤大学大学院史学論集』第36号、駒澤大学大学院史学会、2006年4月、107-124頁、CRID 1520853834946274176。

- 福井憲彦『社会史再考──この四半世紀に歴史学の何が変わったのか』史学会「歴史学の最前線」所収、東京大学出版会、pp. 141-156、2004年。ISBN 978-4130201407

- 村岡健次『病気の社会史』「路地裏の大英帝国」所収、同上。

- 村岡健次・木畑洋一編「イギリス史 3」山川出版社、1991年。ISBN 978-4634460300

| グレートブリテンおよびアイルランド連合王国議会 | ||

|---|---|---|

| 先代 ジェイムズ・アバークロンビー サー・ジェイムズ・マクドナルド準男爵 | カーン選挙区選出庶民院議員 1830年–1832年 同職:サー・ジェイムズ・マクドナルド準男爵(1831年まで) チャールズ・リチャード・フォックス(1831年–1832年) | 次代 ケリー伯爵 |

| 新設選挙区 | リーズ選挙区選出庶民院議員 1832年–1834年 同職:ジョン・マーシャル | 次代 ジョン・マーシャル エドワード・ベインズ |

| 先代 サー・ジョン・キャンベル ジェイムズ・アバークロンビー | エディンバラ選挙区選出庶民院議員 1839年–1847年 同職:サー・ジョン・キャンベル(1841年まで) ウィリアム・ギブソン=クレイグ(1841年から) | 次代 チャールズ・コーワン ウィリアム・ギブソン=クレイグ |

| 先代 チャールズ・コーワン ウィリアム・ギブソン=クレイグ | エディンバラ選挙区選出庶民院議員 1852年–1856年 同職:チャールズ・コーワン | 次代 チャールズ・コーワン アダム・ブラック |

| 公職 | ||

| 先代 トマス・ハイド・ヴィリアーズ | インド庁政務次官 1832年–1833年 | 次代 ロバート・ゴードン |

| 先代 ホーウィック子爵 | 戦時大臣 1839年–1841年 | 次代 サー・ヘンリー・ハーディング |

| 先代 ビンガム・ベアリング | 陸軍主計長官 1846年–1848年 | 次代 第2代グランヴィル伯爵 |

| 学職 | ||

| 先代 ウィリアム・ミューア | グラスゴー大学学長 1848年–1850年 | 次代 サー・アーチボルド・アリソン準男爵 |

| イギリスの爵位 | ||

| 爵位創設 | 初代マコーリー男爵 1857年–1859年 | 廃絶 |