プガチョフの乱

| プガチョフの乱 Крестьянская война 1773–1775 годов | |

|---|---|

プガチョフの前に引き出される貴族たち | |

| 戦争:ロシア帝国のヴォルガ川流域で発生した大規模な農民の反乱 | |

| 年月日:1773年–1775年 | |

| 場所:ロシア帝国 | |

| 結果:政府軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 農民 | |

| 指導者・指揮官 | |

| 戦力 | |

| 数万 | 五千 |

| 損害 | |

| プガチョフとその仲間は1775年にモスクワで処刑された | 反動的な姿勢を強めることになった |

プガチョフの乱(プガチョフのらん、露: Крестьянская война 1773–1775 годов)は、ロシアのヴォルガ川・ウラル川流域で1773年から1775年に発生した大規模な農民の反乱であり、農民暴動としてはロシアの歴史上最大のものである。ロシアの歴史学界では、「1773–1775年の農民戦争」との呼び方が一般的である。

前史

[編集]ジュンガル問題

[編集]ピョートル1世の治世には、摂政ソフィア・アレクセーエヴナと顧問のヴァシーリー・ゴリツィンが実権を握っており、清・ジュンガル戦争(第一次、1687年 - 1697年)中であった清の康熙帝は、1689年8月27日にソンゴトゥ(索額図)を派遣してロシアとの間でネルチンスク条約を締結した。この中国が有利な条約をフョードル・ゴロヴィンが持ち帰ると、9月にはソフィアとゴリツィンは失脚し、ナタリヤ・ナルイシキナが実権を掌握した。

ピョートル1世が親政を始めると、清が望むジュンガル・ホンタイジ国の孤立化を図るとともに、クリミア・ハン国や東方のタタールとの緩衝地帯形成を目的として、1719年11月23日に人口希薄なヴォルガ川沿岸の空白地(カルムイク・ハン国、1630年 - 1771年)の耕作地へドイツ人(後のヴォルガ・ドイツ人)の移民誘致政策を開始して農奴制を強化し始めた。

オレンブルク建設とバシキール問題

[編集]アンナの治世(在位:1730年 - 1740年)には、1731年頃にカザフ・ハン国の小ジュズ(Младший жуз)、中ジュズ(Средний жуз)、大ジュズ(Старший жуз)がジュンガル・ホンタイジ国の脅威にたえかねて相次いでロシアに服属を表明した。1734年、ロシア帝国は、南ウラル地方に東方前線基地建設計画を立案、1735年に要塞都市を建設を開始した。ヤイク川(バシキール語: Яйыҡ、カザフ語: Жайық、反乱後にロシア語名はウラル川 Урал と改名された)とオリ川(露: Орь)の合流地点の町は「オリ川の要塞」の意味で、オレンブルクと命名された。オレンブルク要塞の建設に反発するバシキール人は、バシキールの蜂起を起こしたが、強力な弾圧が加えられた。エリザヴェータの治世には、1743年にオレンブルクは城郭都市オレンブルク城郭として完成した。

カルムイクの東帰とウラル・コサックの蜂起

[編集]エカチェリーナ2世も貴族の支持を取り付けるために農奴制の推進を継承した。そのため、農民の反乱が頻発、1762年から1769年の間だけで、ロシア中で50を越える農民暴動が発生した。エカチェリーナ2世が女帝であり、1762年に夫であり先帝のピョートル3世が謎の死を遂げた、とされたことも、事態を悪化させた。

1755年から1759年にかけて清の乾隆帝がジュンガル・ホンタイジ国を征服し、清・ジュンガル戦争が終結した。疫病(天然痘)の蔓延でカルムイク人の父祖の地が空き地になると、1771年にカルムイク人指導者ウバシが、父祖の地である東トルキスタンのイリ地方へ帰還し、ロシア政府はカルムイク人たちを逃がすことで、農奴制を支える辺境守備の無能ぶりをさらけだした。こうして権威が失墜すると、ヤイク川(現ウラル川)流域でヤイク・コサック(ウラル・コサック)がウラル・コサックの蜂起 (1772年)を起こした。

プガチョフの生い立ち

[編集]

エメリヤン・プガチョフは、1740年(あるいは1742年)、ヤイク川(この反乱後、ロシア語名がウラル川に変更される)地方のドン・コサックの小地主の息子として生まれ、1758年にコサックの娘と結婚すると七年戦争や第1次露土戦争などにコサック軍で出征する。陣中では優秀なコサックとして頭角を表し、指揮職のひとつ、少尉(「ホルーンジイ」)に任ぜられている。ベンデルの包囲戦のあと傷病兵となり、姉の夫の逃亡計画に加担したことをきっかけに、数年を放浪して過ごす。そのため何度か逮捕される。1773年以降、古儀式派の教えに触れ、信仰するようになる。

救世主プロパガンダ

[編集]プガチョフは、農奴制廃止を掲げ、政府に隠れ密かにロシア帝政を真似て軍隊や官僚機構を作り上げた。プガチョフ自身は文盲であったが、大学や諜報機関まで作った。有能な軍の指揮官を集め、彼らは偽名を使って行動した。また、飴と鞭を使い分けて軍の増強に努め、各世帯から徴兵も実施した。サラヴァト・ユラーエフなどバシキール人、チュヴァシ人、チベット仏教を信奉するカルムイク人などの少数民族や、工場労働者・炭鉱夫もプガチョフの軍に加わった。また、皇帝による教会の統制が増し農村で終末論的雰囲気が醸成される中で、プガチョフは進んで司祭やイスラムのムッラーなど宗教指導者を多く引き入れた。彼らが、プガチョフこそが救世主である、というプロパガンダを農村に広めていった。

戦闘の経過

[編集]

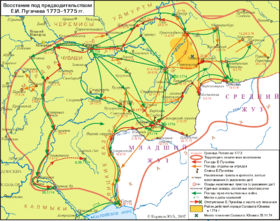

プガチョフ軍(赤)

プガチョフの蜂起

[編集]1773年9月、反乱はプガチョフにつき従う数十名のコサックによって始められ、9月26日にはニジニオジョールノイ要塞が陥落した。

武装蜂起は初期の段階では、オスマン帝国との露土戦争 (1768年-1774年)で疲弊した農民の不満を背景に成功し、プガチョフは「自分はピョートル3世である」と僭称(偽皇帝)して、農奴制からの解放を宣言した。プガチョフの乱は農奴制の頚木に苦しむロシア農奴だけでなく、ドン・コサックや古儀式派の信者などの混成軍であった。エカチェリーナ2世は当初、事態を全く軽視しており、プガチョフの首にほんの小額の懸賞金を賭けた程度だった。

プガチョフの反乱軍は、10月オレンブルクを包囲(オレンブルク包囲戦)、サクマーラを制圧する。11月ユゼーボイの戦い。12月ヤイツク(現オラル)を包囲(ヤイツク城郭包囲戦)。1774年の初めまでに、プガチョフはヴォルガ川とウラル山脈にまたがるほぼ全域を掌握したが、急速な領域の拡大は却って戦力を分散させる結果となる。

政府軍の反撃

[編集]オレンブルクの包囲は、ペトロ・ゴリツィン[注釈 1]公指揮の政府軍によって(タチシェヴォイの戦い、1774年3月)、1774年4月にはプガチョフ軍の大敗に終わっている(サクマーラの戦い)。

カザンの戦い

[編集]

1774年7月、名高いカザンの戦いが、ヴォルガ川の町・カザンのカザン・クレムリンで行われ、プガチョフ率いる25,000人の反乱軍は初戦で皇帝軍を撃破し皇帝軍からは造反者も続出、プガチョフ軍はカザンを占領する。しかし、ミヘリソーン中佐の増援部隊が到着した皇帝軍は態勢を立て直し、反乱軍を敗走させた。プガチョフら500人となった残党は、ツァリョヴォコクシャイスク(今のヨシュカル・オラ)へ逃げ延びる。この戦いで、プガチョフの妻や子供たちは捕らえられ、「プガチョフは農民がどこかで今も生きていると信じていたピョートル3世その人ではない」と証言する。地理的な兵站の困難さが乱の鎮圧に手こずった原因であったが、1774年8月にはツァリーツィン(後のスターリングラード、今のヴォルゴグラード)の戦い(ソレニコヴォイ・ヴァタギの戦い)で鎮圧に成功、ペンザも奪い返し、乱は終息した。

ウラル・コサックの裏切り

[編集]プガチョフはウラル山脈に逃げるも、反乱当初から付き従ってきたヤイク・コサック(ウラル・コサック)の裏切りに遭い、9月14日に捕らえられた。アレクサンドル・スヴォーロフはプガチョフをシンビルスク(今のウリヤノフスク)に収監、さらに鉄の檻に入れモスクワに送った。プガチョフとその仲間は1775年1月21日にモスクワで公開処刑された。首を刎ねられた遺体はモスクワを引き回され、四つ裂きにされた。

影響

[編集]皇帝・エカチェリーナ2世は、啓蒙専制君主として知られたが、乱の後、農奴への恐怖から反動的な姿勢に転じることになる。また、ヴォルガ川流域の反乱を防止するため、州政府など統治機構の再編が図られた。またその後も残党への弾圧は、将軍・ペトロ・パーニン(ニキータ・パーニンの弟)らによって行われた。

露土戦争 (1768年-1774年)でドン川の流域を安定させると、1783年4月8日にエカチェリーナ2世はキュチュク・カイナルジ条約を破ってクリミア・ハン国を併合した(南下政策)。これをきっかけに露土戦争 (1787年-1791年)が勃発し、東方問題が顕在化する。1796年のガージャール朝に対するペルシア遠征は、エカチェリーナ2世の死去によって中止された。

この時代にロシアを訪れた日本人、大黒屋光太夫は『北槎聞略』(1794年)にロシアでの経験をまとめ、幕末の日露関係史に影響を与えている。

ワラキア・モルダヴィアのファナリオティスは、ロシア帝国で結成された秘密組織「フィリキ・エテリア」に参加してギリシャ独立戦争(1821年 - 1832年)を起こし、独立に成功した。

ヴォルガ川とドン川の流域が安定すると、さらに南下してコーカサス戦争を始めた。イギリスの圧力でガージャール朝ペルシアがアフガニスタンから手を引くと、ロシアは中央アジアへも進出を開始し(グレート・ゲーム)、ブハラ・ハン国(1868年)、ヒヴァ・ハン国(1873年)を次々と保護国化し、コーカンド・ハン国(1876年)を併合した。

プガチョフの乱に関連する地名・文学

[編集]プーシキンの散文『プガチョーフ叛乱史』や小説『大尉の娘』はこの反乱を背景としている。

ロシアの無政府主義運動の若者は「大学のプガチョフ」と呼ばれた。

現在のカザフスタンの都市・オラルの中央広場は「プガチョフ広場」として名を残している。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ ヴァシーリー・ゴリツィンと同じ一族の出身の軍人。

出典

[編集]参考文献

[編集]- 中村仁志『プガチョフの反乱 良きツァーリはよみがえる』平凡社、1987年11月。ISBN 978-4-582-47426-8。