変速機 (自転車)

ウィキペディアから無料の百科事典

ウィキペディアから無料の百科事典

本項では自転車における変速機(へんそくき)について解説する。自転車においては操作機構も含めて説明することが不可欠であるため、それについても本項にて取り扱う。

概説[編集]

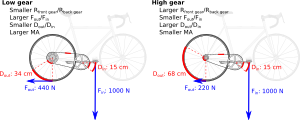

後ろ側スプロケットを大きく(あるいはチェーンホイールを小さく)すると変速比が小さくなり、出力トルクは大きくなり回転毎の進む距離が短くなる。

後ろ側スプロケットを小さく(あるいはチェーンホイールを大きく)すると変速比が大きくなり、出力トルクは小さくなり回転毎の進む距離が長くなる。

原動機のある他の乗り物と同様、駆動力となる回転運動を何らかの機構により走行に適した回転数およびトルクに変換し、車輪へ伝達する装置または機構を指す。ただし原動機の付いた多くの乗り物はその回転数を減速してトルクを増すのに対し、自転車は増速してトルクを減少させる。

自転車の場合、人間の足(稀に手など)でクランクを回転させる力が原動力となる。原動機に比して回転は遅く、力(トルク)は大きい(ここで言う「トルクが大きい」とは、車体と積載物、そして乗員の重量を加速するのに要する力の比率を指す)。そこで、変速機を利用してクランクの回転角に対するホイールの回転角の比率を変換して必要な車輪の回転数とトルクを得る。

単に駆動系においてこの回転数変換を単一の機構で行う(シングルスピード)だけでは変速機とは呼ばず、何らかの人為的な操作によってこの回転数変換の比率を任意に変更する装置、機構を日本の自転車では一般に変速機と呼んでいる(欧米においてはこの意味での変速機がなくてもドライブトレイン・システム)として単速、多段変速にかかわらず包括的に呼称する。英語記事を参照)。

自転車における駆動力の伝達方法はチェーン、ベルト、シャフトなどが挙げられるが、とりわけ大多数をチェーンによる伝達が占める。チェーン駆動の場合、変速は直径の異なる歯車にチェーンを掛け替えて行うが、この「掛け替え」を行う機構を指して特にディレイラー(またはディレーラー。元は鉄道用語で、英語で"脱線器"の意)と呼ぶ。その他の駆動方式、またはチェーン駆動を含めて、チェーンの掛け替えではなく歯車を切り替えて変速を行うものもあり、この場合は内装変速機と呼んで区別する。これに対するディレイラーを外装変速機と分類することもある(各項目で詳説)。

この機構を操作するための人間の変速動作を伝達する機構を指して、またはこれも含めた機構全体を変速機と呼ぶこともある。スポーツ自転車に多いが、操作部分のみを指して特にシフターまたはシフトなどと呼ぶことがある。自転車の場合、ある変速比に機構を維持する、すなわち位置決めの機能もこのシフターが受け持っている場合が多い。変速機構全体を電動で駆動するものも登場している。

電動アシスト自転車も、原則的に乗員の踏力(こぐ力)を加えないと電動モーターが動かず、アシストを切れば普通の自転車と同じなので、外装、内装問わず一般と同じ変速機を搭載している。

自転車における変速機の変速比の選択、いわゆる段数は、一般車に多い2、3段程度からスポーツ車の20〜30段前後に及ぶものまで幅広い。スポーツ車は、クランク側と車輪側それぞれに変速機を持ち、この掛け合わせにより段数が飛躍的に多くなっている。ただし、歯車比は必ずしも最上段から最下段まできれいに並んでいる訳ではなく、二つの変速機の組み合わせによっては変速比が重なる部分もあるため、この操作が時に競技における優劣を決するテクニックとなっている。

歴史[編集]

前史[編集]

19世紀に登場したペニー・ファージング型自転車は、駆動輪である前輪がそのままクランクに直結している。

19世紀後半に安全型自転車が登場すると、チェーン駆動によりクランク側と動輪側の歯車比の違う駆動方式になった。これが広義でいうところの(クランクと動輪の回転数の違う)変速機構を持った初めての自転車となった。これにより、複雑な機構を持たない最も初歩的な変速機能が実現した。動輪の両面に大きさの違う歯車を取り付け、変速したい時には動輪を外し、裏返して選択するので、ダブルコグという。21世紀現在でも一部の自転車に使われ続けている。

この頃の自転車はまだクランクと動輪が連動していた、つまりフリーホイール機構を持たないものであった。

フリーホイールの登場[編集]

19世紀後半から20世紀初頭、自転車においては、初めてフリーホイール機構が考案された。これは、駆動トルクを一方向(前進方向)のみに伝達し、駆動トルクを加える(クランクを回す)のをやめると動輪はそのまま空転する機構である。

フリーホイールなしに変速機を構成したとすると、走行中に変速操作をしたとたんにクランクの回転数が突然変わるばかりか、変速機の歯車が破損する恐れもある。 また、後に登場するチェーン掛け替え型の外装変速機は逆回転でのトルクが原理上かけられないため、フリーホイールは不可欠となる。

この機構は自動車やオートバイにおけるクラッチ(ワンウェイクラッチ)の役割に相当し、スムーズな変速や滑らかな乗り心地、変速機の保護を実現している。

初期のフリーホイールに関する特許は、1869年にアメリカで取得された。その後、イギリス、ドイツと各国で改良が重ねられ現在のフリーホイールが完成していく。

変速機の登場[編集]

まず内装式の変速機が1900年代に登場する[1]。重量が大きい、信頼性に欠けるなどの欠点もあったが1936年にスターメーアーチャー社が「AW-3」を開発して品質は向上した。対して外装変速機の開発は内装に比べて遅れた。内装に比べて複雑な機能が露出しているので舗装路の少ない当時の道路状況では壊れやすく頻繁なメンテナンスを必要としたことも挙げられるが、なにより当時の自転車競技の世界では変速機は女性や子供が使うものという観念が強かったからである。ツール・ド・フランス創始者のアンリ・デグランジュもそのような考えを終生持っていた。ツールで変速機の使用が認められるのは、デグランジュがディレクターを辞した1937年からである。

フリーホイールとAW-3内装変速機を共に搭載し、現在まで続く一般自転車の基礎的な形として完成したのが、イギリスのロードスター型自転車である。

外装変速機の進化[編集]

その後、自転車の普及と自転車競技の興隆に伴って外装変速機はさまざまな試みが行われ基本的な構造(すなわち重ね合わせた大小のチェーンリングないしスプロケットの束でチェーンを横に移動させることにより変速させる仕組み)が第二次世界大戦前後に定着した。そしてサンプレックス、ユーレ、シクロ(Cyclo)、ゼウス、カンパニョーロなどのメーカーが現れる。当時のリアディレーラーはクランクを逆転させて変速する物であったが次第に改良が加えられ、逆転の必要がないスライドシャフト方式、さらには変速性能に優れたパンタグラフ方式へと徐々に進化して1971年にカンパニョーロ社より「ヌーヴォレコード」が発表され現在のリアディレーラーの基本設計がほぼ定着する。この時期で前のギアが2段、後ろが5段変速が一般的だった(2018年現在の最新機種ではリアはロードバイク向け、MTB向け共に最高12段)。

シフターといえばダウンチューブに取り付ける小型レバー(ダウンチューブシフター、しばしばダブルレバーと呼ばれる)が中心の時代が長く続き、ドロップエンドに取り付けるバーエンドコントローラーやフラットハンドル向けのサムシフターなども現れたものの、その圧倒的なシェアには変わりがなかった。また当時のレバーは無段階に動き(「フリクション」という)レバーの引き具合によるディレーラーの位置決めはライダー各人の勘に頼り、それを熟達しているかが勝敗を決めもした。しかし初心者には使いづらく、ちょっとしたことでギアを変速しそこなったり音鳴りがすることも多かった。当時はコンポーネントこそ存在したもののフロントディレーラー、リアディレーラー、シフターを個別で使用する場合もあり、違うメーカーの変速機の互換性に対応するために、ある意味では調節の許容範囲の大きいフリクションでないと不都合だった。ロードレースはこの状態がしばらく続いた。

技術革新[編集]

1973年に日本のシマノが新たに外装変速機の位置決めシステムとして開発した「ポジトロンシステム」を利用した、自動車のギアセレクターを模した変速レバーが、1970年代後半以降ジュニア向けスポーツサイクルでに急速に普及していった(詳しくは少年用スポーツサイクルを参照)。当時は「変速時にカチカチ音がして、しかもバカでかい変速レバーがついて、まるでおもちゃみたい」「ジュニア用ならともかくレース用に使える精度・サイズのものは作れない」との意見が業界の大勢を占めていた。[誰によって?]

それに対し、シマノは地道に精度の向上・小型化に向けた開発を続け、ロードバイク用の変速システムとして「SIS(シマノ・インデックス・システム)」を1983年に開発。さらに1986年にはマウンテンバイク用のSISを市場に投入した。

当時フラットハンドル用のシフターはサムシフターが主流だったが、これは従来のフリクションでは荒れ地での変速がおぼつかず、確実な変速が求められた。この要求に応える形で開発されたSISでは、レバーが段階的に動くため、予め調整しておけば必ず正しい位置にディレーラーを移動させることができ、飛躍的に操作が楽になった。またこの頃からスプロケットの段数も一気に増えていく。

そしてシマノは1989年、旧来のサムシフターに代わり「STI(シマノ・トータル・インテグレーション)」に基づくマウンテンバイク用シフター「ラピッドファイヤー」を発表。さらに1991年、ロードコンポーネントにおいても、この技術を活かしブレーキレバーによってシフティング操作することで、ハンドルから手を離さなくとも変速できる画期的な「デュアルコントロールレバー」を開発した。

これを追う形でカンパニョーロもほぼ同機能をもった「エルゴシステム」を開発。これらの登場によりダウンチューブシフターは徐々に廃れ、ロードレースの世界から姿を消した。またフラットハンドル向けのサムシフターも、後発のグリップシフトやラピッドファイヤーなどといったシフターに刷新されていった。

電動・コンピュータ制御化[編集]

外装変速機の駆動を変速機とレバーの間のケーブル張力ではなく電動などの仕組みで行うアイデアは、1979年に丸石自転車が電動変速システムとして「ヤングホリデー・PCスーパー5FFP」、1980年「ヤングホリデー・PCスーパー6」などを発表したほか、1993年にマヴィックが「ZMS」を発表するなど、20世紀中にもいくつか実装例が存在しているが、2000年代に入ると技術の成熟に伴い徐々に電動化・コンピュータ制御化が進んだ。

2001年にはシマノが電動・コンピュータ制御で変速機を駆動するシステムとして「Di2(Digital Integrated Intelligence)」システムを発表[2]。翌2002年に発売された同社のシティサイクル向けコンポーネント「NEXAVE」の上位モデルにDi2搭載モデルが設定され、その後2009年には同社のデュラエースにもDi2搭載モデルが設定されるようになった。カンパニョーロもこれに対抗して2010年には電動コンポーネントを発表しているほか[3]、イタリアのTiSOも2012年に12速電動コンポーネントを発売している[4]。

さらに2015年には、それまで電動コンポーネントの市販を行わずにいた[5]SRAMが、電動かつワイヤレスの変速システムをUCIワールドツアーに投入[6]。ただし変速機とレバーの間の通信方式等の詳細は開示されていないほか、市販予定も未定となっている。

なおシマノのNEXAVEは、単にシフト操作を電動化したにとどまらず、サイクルコンピュータと連動して現在の速度やペダル踏力等を検知しフルオートマチックで変速を行うことが可能となっているが、従来の変速機と比較してかなり高価なことや既存の自転車の変速機のみを置き換えることができないことなどがネックとなり、普及には至っていない。

内装変速機の進歩[編集]

前述とは異なり、黎明期以降の内装変速機の開発のスピードは外装変速機の発達に比べると遅かった。変速機がハブ内部にあるため部品交換に車輪を組み直す手間がかかること、そして競技用用途としての変速機が早い段階から外装変速機が主流となったので最新技術が常に求められる需要がなかったためと考えられる。すでにスターメーアーチャーが5段変速、7段変速の変速機を、ザックスが12段変速の変速機を出してはいたが前者は操作性では往年のAW-3ほどの完成度はなく、後者は生産中止となった。その中でシマノが「インター7」を発表。つづいてザックスを吸収したSRAMが参入し、ローロフが14段変速の内装変速機を開発する。台湾のサンレース社に吸収合併された新生サンレース・スターメーアーチャーもオーバーロックナット寸法が120mmから調整できて使用できる8段変速を開発している。

変速機[編集]

自転車の変速機ではクランクまたはリヤハブのスプロケットに取り付けられた歯数の異なる歯車にチェーンを架け替えるか、ハブなどに内蔵された遊星歯車機構のギヤ比を変更することによって変速する。前者を外装式、後者を内装式と呼んで区別する。

内装変速機[編集]

「ハブギア」などとも。遊星歯車機構を内部で密封しているために、泥汚れに強く耐久性がある。また停止時にも変速ができるので、交通量の多い市街地を走る自転車に向く。また一部ではあるがチェーンの張力が一定のため、チェーントラブルが少ないのが特徴。欠点は外装変速機に比べて重いことと、変速段数が限られること、伝達効率が数パーセント落ちること、高価であることである。後述の外装変速機で、スプロケット間の架け替えができないベルトドライブ・シャフトドライブの自転車では内装変速機を用いる。

一般的な内装変速機の伝達効率は90〜95パーセントで、ギア毎の伝達効率の差が大きい。直結ギア(変速比1.0)がどれなのかは、メーカーによって異なる(シマノインター3は2速が該当)[7]。

外装変速機[編集]

チェーンを外す(外して掛け替える)ことから来た語である「ディレイラー」の名でもっぱら呼ばれる[8]。

また、特にそれぞれを指す場合は、クランク側を前側であるため「フロントディレイラー」、ハブのスプロケット側のものを後ろ側であるため「リアディレイラー」と呼ぶ。

フロントディレイラーが単純に脱線の機能のみ有しているのに対し、リアディレイラーはチェーンテンショナーを兼ねた構造となっており一般に複雑である。フロントだけという構成では、別にテンショナーが必要になる。

段数や可変幅を大きくとれ、軽量で確実な操作が行えるが外部に機能が露出しているため泥などに弱く、また頻繁なメンテナンスを要する。ロードバイクなど自転車競技用の車種に向く。

低価格のシティサイクルではコストダウンのために高価な内装変速機ではなく、より安価にできる外装変速機が採用されることが有る。

現在[いつ?]では外装変速機はおおよそロードバイク用とマウンテンバイク用とに二分されている。特にリアディレーラーはその違いが顕著である。

- ロードバイク用のものは可動部分が水平に近い「横型」になっており、対応できるスプロケットの最大歯数は比較的小さいが機敏な変速が可能。

- マウンテンバイク用のものでは可動部分が垂直に近い「縦型」であり、ロードバイク用ほど変速は機敏ではないものの、大きなスプロケット直径の差に対応できる。これは変速の際のチェーン移動量を考慮したものである(マウンテンバイクの方が大きな移動量を要する)。またツーリング用自転車にもマウンテンバイク用のものが用いられることが多い。

可動部分の傾きは、カセットスプロケットの組み合わせに応じて設計されている。最小歯数は11か12が多く製品差はないから、最大歯数に合わせて作られる。またリアディレーラーの仕様としてキャパシティがあり、フロントも含めた最大歯数と最小歯数の差でありチェーンテンショナーとしての対応範囲を表している。ロードバイク用はMTB用に比べ最大歯数、キャパシティ共に小さく作られている。MTBの競技によっては、ロード用のカセットスプロケットとリアディレーラーの組み合わせが積極的に利用されることがある(ダウンヒルなど)。

一般的な外装変速機の伝達効率は95パーセント程度で、ギア毎の伝達効率の差は小さい。200ワット以上のパワーをかけたほうが効率は良い[7]。

前述の通り外装変速機には変速させた後に逆方向にペダルを回す(逆方向のトルクをかける)と故障してチェーンの掛け替えなど修理しないと走行不可になる。根本対策ではないが、シマノが開発した『FFシステム』というチェーンリングとクランクの間にフリー機構が搭載されている自転車であれば変速中にペダルを逆に回してもチェーンは外れない。

リアディレイラーは車体側面の突出部であるため転倒時や、不整地走行などで接触・破損しやすく、ディレイラーガードと呼ばれる主に小さなロールバー状の保護具が用意されている。しかし取付形式にもよるが、衝突負荷がフレームにまともに伝わって破損させる恐れもある。スポーツ用自転車ではアクシデント時は最も高価なフレームの保全を優先しディレイラーは緩衝材と割り切る[9]、ディレイラー周りの整備性に係る障害物を除く、重量削減、突出量を減らし接触可能性を減じるといった考えからガードは付けないのが主流で、むしろ廉価なシティサイクルやルック車で付く場合が多い。日本よりも海外の方がディレイラーガードのニーズは多く、形状や材質など様々な製品が見られる。

外装変速機の歴史[編集]

初期においては、ネジ状の軸上にある滑車をワイヤーで引くことで回転させて変速機ごと真横にずらす(フランスのシクロやイギリスのシクロ・ギヤなどで見られる)2本引き変速機が登場した。さらに、内装変速機のようにワイヤにつながれた小さなチェーンで「竹の子ばね」を引き寄せて変速機ごと真横にずらす(ユーレやサンプレックスなどで見られる)タケノコ式変速機も登場した。いずれもその性能の他に、直動機構であるため自転車部品として安価な大量生産には向かないという問題があった。これを4節リンクの利用により解決したのは、主にカンパニョーロの開発によるパラレログラム式である(パラレログラムとは平行四辺形のこと。パンタグラフと呼ばれることも多いが、機構の幾何的にはパンタグラフのような菱形ではなく、平行四辺形である)。さらに1960年代にサンツアーが開発し特許となった、これを斜めに設置することで階段状のスプロケットに沿わせてプーリーを動かす「スラントパラレログラム(斜め平行四辺形)」方式は、1980年代に特許による独占期間が切れた後は他社も全て採用し、ほとんど全ての製品が同方式になっている。

外装+内装変速機[編集]

古典的な内装3段変速と外装変速を合体させた変速機。主に折り畳み自転車など自転車競技用以外のもの、または二人乗り自転車やリカンベントのような、チェーンが通常より長く途中にアイドラスプロケットを有し、大きく脱線させることが難しい自転車に使われる。チェーンテンションがある程度一定でキャパシティを求められないことと、フロントディレーラーを併用せずともリヤディレーラーのみで変速段数を稼ぐことができるために、リカンベントへの採用が多い。「デュアルドライブ」はSRAMの商標、「インテゴ」はシマノの商標である。

シフター[編集]

変速の指示を出す装置をシフターといい、古くは金属製のロッドで直接変速装置を動かしていた(ファウスト・コッピが使ったカンパニョーロ「パリ・ルーベ」など)。現在の主流はワイヤでできた筒状の(アウター)の中にワイヤ(インナー)を通したボーデンケーブルを用いて、インナーを動かすことによって変速装置を動かすワイヤ方式が主流である(保安部品であるブレーキと比べ、安全要件が緩いシフターにはより細いワイヤーを用いたり、可動部以外ではアウターを省いてワイヤーがむき出しになっていることも多い)。電動式や油圧式の開発も盛んに行われている。前述のSISなど、位置決め機構のついたインデックスタイプと、付いていないフリクションタイプとがある。

ドロップハンドル向け[編集]

ダウンチューブシフター[編集]

2本の小型レバーをダウンチューブに取り付ける伝統的シフター。バンドを介してダウンチューブに取り付けるものと、ダウンチューブに予め溶接されている台座に取り付けるものがある。レバー操作には、カチカチと一定間隔ごとに収まる場所のある「インデックス」タイプと、無段階にひねって固定する「フリクション」タイプがあるが、シマノ・デュラエースは7800系まではフロントはフリクション、リヤはインデックスとフリクションを切り替えられるようになっていた。7900系でリヤがインデックスのみになった。

長所としてはシンプルなため軽量かつ安価であること、耐久性に秀でていること、整備性・分解性に秀でていることが挙げられる。このため、輪行を前提としたランドナーやスポルティーフでは現在でも主流である。またフリクションタイプの場合はリアディレーラーの厳密な調整が不要(チェーンがきちんと掛かっていないなら自分でレバーをひねって位置合わせすればよい)なので、多段化したリヤディレーラーの調整を厭う愛好家の中には敢えてフリクションタイプのダウンチューブシフターを使用する例も見られる。

短所としては、変速の際ハンドルからいちいち手を離して、ダウンチューブまで持っていかなくてはならない点が挙げられる。これはレース中の局面(ダンシング、ダウンヒル、スプリントなど)ではインテグレーテッド・タイプに較べ明らかに不利であり、現在ではロードレース用の競技車両にはほとんど用いられない。オフロード用自転車についても、荒地走行中にハンドルから手を離すことは大変危険なので用いられない。しかし、今中大介によれば「STIレバーはハンドルの両端に重量物が付くためWレバーに比べハンドル部の慣性モーメントが大きくなり、選手の中にはそれを嫌うものも少なくなかった」とのことで[10]、現在[いつ?]もあえてダウンチューブシフターを選択する選手も少数ながら存在する。

一例として、ランス・アームストロングは山岳ステージ用の車両でフロントの変速のみダウンチューブシフターを用いていた。理由は軽量化のためだといわれている。ただし当時すでに競技車両の最低重量が決められており、インテグレーテッドレバーでも最低重量を達成することは可能であったため、今中は験担ぎの可能性を指摘している。

デュアルコントロールレバー[編集]

1991年にシマノが初めて実用化したブレーキレバーによって変速操作を行える一体型レバー。変速の際ハンドルから手を離さずにすむという非常に大きなメリットがあるため、プロ用から入門用まで非常に多くの自転車に取り付けられており、現在のレース機材には標準装備されることが普通である。しかしやや重く内部機構が複雑な上にダウンチューブシフターに比べると高価であり、タイムトライアルバイクによく使われるブルホーンハンドル用ブレーキではシフト機構が組み込めないために機械式のデュアルコントロールレバーは存在しない。ただDURA-ACE Di2のような電動式デュアルコントロールレバーも登場し、2010年にはあらかじめ電線を内蔵したフレームも販売され始めている。機能上フリクションで使えないためにインデックスタイプのみ。またシマノ以外にもほぼ同じ機能をもったカンパニョーロの「エルゴパワー」、SRAMの「ダブルタップコントロール」や「シマノ互換」のレバー、その他マイナーな独自形式が存在する。国内ではこの種のシフター全てをデュアルコントロールレバーもしくはSTI(シマノトータルインテグレーションシステムの略)と呼ぶこともあるが、どちらもシマノの商標である。日本国外でSTIといえば多くはシマノのデュアルコントロールレバーを指す。

バーエンドコントローラー[編集]

ハンドルバーの末端に位置するシフター。ダウンチューブシフターを専用台座でハンドル末端に取り付けた形態である。デュアルコントロールタイプが出現するまでは、ゴール前のスプリントにおいて下ハンドルを握りながら小指で変速できる利点や、荒れ地を走るためハンドルから手を話すことが危険なシクロクロス競技などで使用された。略称は「バーコン」と言い、ネット上ではこちらの方が良く用いられる。ハンドルから完全に手を離す必要は無くなるがやはり手を大きく移動させなければならないこと、ワイヤの取り回しが長大になり操作感が重くなることなどからデュアルコントロールタイプほどは好まれない。レース機材としては、個人タイムトライアルやトライアスロンでドラフティング禁止のルールのレースにおいて、空力特性を高めるためにブルホーンバーやTTバーといった特殊なハンドルと組み合わせて使われることがほとんどである。特にタイムトライアルバイクについてはブルホーンハンドル+エアロバーの組みあわせとなり機構上デュアルコントロールレバーが取り付けられないため、バーエンドコントローラー以外の選択肢がない。

有利な点は構造がシンプルで耐久性、メンテナンス性が高いことが挙げられる。耐久性能に着目してブルベなどの競技ではないものに使われる事[11]、折り畳み自転車のように海外遠征の際に故障のリスクを少なくするために使われる事[12]がある。シマノ製品の場合はロードレーサー用とマウンテンバイク用でフロントディレーラーの規格が異なるため、ドロップハンドルの車両にマウンテンバイク用のクランクセットを用いる場合にはインテグレーテッドレバーではなくバーエンドコントローラー(あるいはダブルレバー)を選択するしかない。インデックスタイプとフリクションタイプの両方がある。

コマンド[編集]

かつてサンツアーが発売していたシフター。シーソーのような構造をしており、これをブレーキレバーの根本に取り付けることで手元での変速が可能となる。軽量でブレーキレバーを自由に選べるなどの利点もあったが結局デュアルコントロールレバーには勝てず、サンツアーの終焉に伴い姿を消した。9速や10速用に改造するためのキットも、元サンツアーの技術者が開発して販売している。なお、「コマンド」はサンツアーの商標である。シマノもシマノ A050で「コマンド」と同様にハンドルバーにバンド締めで取り付けることができるシフターを供給しているが、安価な入門用ロード向けのパーツのため7速にしか対応していない。

トップチューブシフター[編集]

少年用スポーツサイクルを中心に、トップチューブ上にシフターを取り付けていた。自動車のレンジセレクターを模したレバーであった。シフトインジケーターが搭載されており、単にレバーの位置に目盛りが付いている物や、機械式のバーが窓の中に表示されるもの、電子式のインジケーターなどがあった。特長としては、ダウンチューブシフターより操作しやすく、ポジションの確認が容易である。欠点としては、ハンドルに取り付けたシフターより操作しにくいことと、トップチューブ上にレバーがあるため乗車や降車時に邪魔になる事である。また、事故時に股間や腹部の怪我の原因になりやすい問題もあった。

フラットハンドル向け[編集]

ラピッドファイヤー、トリガーシフター[編集]

ラピッドファイヤーは2本のレバーにシフトアップとダウンがそれぞれ振り分けられており、これを1本にまとめた物がトリガーシフターである。フラットハンドル向けでは圧倒的な支持を得ているため単にシフトレバー若しくはシフターと呼んだ場合、フラットハンドルにおいてはこのタイプを指すことが多い。なお「ラピッドファイヤー」という名称はシマノの、「トリガーシフター」はSRAMの商標である。

ちなみに、初期のラピッドファイヤーは下項目のエクスプレスシフターと同様、シフトアップとダウンの両方を親指で行う方式であったが、その後「ラピッドファイヤープラス」として登場した現在の形式に置き換わった。登場から20年を経て熟成され、後から登場したデュアルコントロールレバーをも淘汰するほど根強い人気を誇った。

デュアルコントロールレバー[編集]

フラットハンドル向けにもデュアルコントロールレバーは存在する。ブレーキをかけながら変速できるのが最大の特徴であるとして発売されたが、もともと操作性の良かった「ラピッドファイヤー」や「トリガーシフター」を凌ぐほどではなかったためユーザーから人気が得られず、なおかつブレーキレバーとシフターの単品を組み合わせるよりも高価であったことから販売不振が続き、リア10速コンポーネントから廃止された。発売していたのはシマノのみで、こちらも「STI」と呼ばれることがある。

エクスプレスシフター[編集]

サンツアーが発売していたシフトレバー。2本のレバーにシフトアップとダウンがそれぞれ振り分けられているのはラピッドファイアーと同じだが、現在のラピッドファイヤーが片方のトリガーを人差し指で引く動作であるのに対し、エキスプレスシフターは、初期のラピッドファイヤーと同様、両方のレバーを親指で押す動作で行う。

グリップシフト[編集]

ブリヂストンサイクルとマエダ工業が共同開発したシフター。可動グリップと固定グリップに分割したことを特徴としそれが基本特許となっている。シフトは可動グリップをひねることによって行う。グリップの根本に取り付けて使うため、専用の短い固定グリップが必要となる。利点としてはシフト時に指を離すことなくシフト出来るため安定感が非常に高いことが上げられる。欠点としては、ブレーキを引きながら手首を捻るのが難しいためブレーキ中シフトが行いにくいこと、一度に多段変速しようとすると手首の移動量が大きくなりブレーキから指が離れてしまうことが上げられる。現在はシマノもレボシフトという名前で同様機構のものを製作しているが、SRAMもシマノ用のグリップシフターを用意している。レボシフトについてはフロントフリクション(とはいえ、無段階ではなく細かいクリックがある)、リアインデックスの組み合わせ。

サムシフター[編集]

ハンドルに取り付けられた一本のレバーを左右に回転させることにより変速する形式。主に親指で操作したことからこの名前がある。フラットハンドル用としては最も古く、その構造はシンプルで、ダウンチューブシフターを専用台座でハンドルに取り付けた物に近い。SIS開発前(1970年代後半には既に存在した)から流通しているタイプなので、サムシフターに限りフリクションで使えるものもある。レバー部分がY字形になった「ウィッシュボーンシフター」というバリエーションも存在していた。

脚注[編集]

- ^ ラレーの歴史 1902 ラレー自転車

- ^ コンピューター制御の自転車用ギアチェンジ・システム - WIRED.jp・2001年8月21日

- ^ カンパニョーロが電動コンポーネントをサイクルモード東京で発表 - ciclowired.jp・2010年11月10日

- ^ イタリアのTISOが12速、無線の電動コンポーネントを発表 - THE BIKE JOURNAL・2012年12月13日

- ^ スラムが油圧式ロードブレーキをラインナップ、ロード新時代の油圧キャリパーブレーキと油圧ディスクブレーキは普及するか?独自路線を突き進むコンポーネントメーカーはやっぱり面白い - cyclingtime.com・2013年4月19日

- ^ ダウンアンダーでAG2Rがスラムの電動ワイヤレスコンポをテスト - cyclowired・2015年1月19日

- ^ a b [1] - Human Power Number52, 2001 summer

- ^ Derailleurと綴られることが多い。Derailleurはフランス語が元になっていて、英語でもDerailleurと表記される。ディレイル (Derail) は、脱線を意味する。意味的には全く同じものだが、綴りとしてはDerailerは鉄道の機器に使われることが多い

- ^ 同様の理由から、ディレイラーはハンガーと呼ばれる多少強度の劣るジョイント金具でフレームに取り付け、ディレイラーに加わった衝突力がフレームを破損させるリスクを減じる。廉価なフレームだとハンガー部も一体化していることがある。

- ^ 「シマノ 世界を制した自転車パーツ」(山口和幸著、光文社、2003年)pp.42 - 43

- ^ Pamela Blalock, Bikes for Randonnees, The Blayleys.

- ^ “アーカイブされたコピー”. 2009年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年5月14日閲覧。