DDT

ウィキペディアから無料の百科事典

ウィキペディアから無料の百科事典

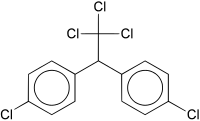

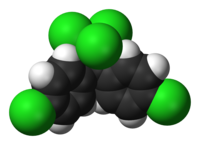

| ジクロロジフェニルトリクロロエタン | |

|---|---|

| |

| |

| |

4,4'-(2,2,2-trichloroethane- | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 50-29-3 |

| KEGG | C04623 |

| |

| 特性 | |

| 化学式 | C14H9Cl5 |

| モル質量 | 354.49 g/mol |

| 密度 | 1.6 g/cm³ [1] |

| 融点 | 108.5–109 ℃ [2] |

| 沸点 | 260 ℃ [1] |

| 危険性 | |

| EU分類 | |

| Rフレーズ | R25 R40 R48/25 R50/53 |

| Sフレーズ | S1/2 S22 S36/37 S45 S60 S61 |

| 半数致死量 LD50 | 113 mg/kg (rat) |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

DDT(ディー・ディー・ティー)とはdichlorodiphenyltrichloroethane(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)の略であり、かつて使われていた有機塩素系の殺虫剤、農薬である。日本では1971年(昭和46年)5月に農薬登録が失効した。なお、上記の名称は化学的には正確ではなく、「4,4'-(2,2,2-トリクロロエタン-1,1-ジイル)ビス(クロロベンゼン)」が正確な名称である。DDTの構造中で、トリクロロメチル基がジクロロメチル基となったものをdicholorodiphenyldichloroethane(ジクロロジフェニルジクロロエタン、DDD)という。

殺虫剤としての利用[編集]

1873年にオーストリアの化学者オトマール・ツァイドラーによって初めて合成された。それから長きにわたって放置されてきたが、1939年にスイスの科学者にしてガイギー社の技師、パウル・ヘルマン・ミュラーによって殺虫効果が発見された[3]。彼はこの功績によって1948年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。その後、第二次世界大戦によって日本の除虫菊の供給が途絶えたアメリカによって実用化された。非常に安価に大量生産が出来る上に少量で効果があり、ヒトや家畜に無害であるように見えたため爆発的に広まった。アメリカ軍は1944年9月から10月のペリリューの戦いで戦死体や排泄物に湧くハエ退治のためにDDTを初めて戦場に散布した。だが激戦のペリリュー島では死体が多すぎて、効果は限定的だった[4]。

日本では、戦争直後の衛生状況の悪い時代、アメリカ軍が持ち込んだDDTによる、シラミなどの防疫対策として初めて用いられた。初回の散布は1945年(昭和20年)9月10日、アメリカ軍機で立川基地上空からの散布[5]を皮切りに、各地方都市でも空中散布が行われた[6]。外地からの引揚者や、一般の児童の頭髪に薬剤を浴びせる防除も積極的に行われ、その風景は、ニュース映画として配給された。また、米軍機から市街地に空中撒布することもあった衛生状態が改善した後は、農業用の殺虫剤として利用された。

日本では、1945年10月に京都大学工学部化学科の宍戸教授の手によって実験室での合成には成功していたが、工業的合成は難しかった。理由としては製造特許を持つガイギー社が製品の海外輸出を禁じたためである。戦後アメリカから日本に輸出されたものは、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) からの援助として特別に許されたものであった。そのため、日本の農薬メーカーの技術開発は、次第にBHC(ベンゼンヘキサクロリド)に向けられていった。

1950年代、八丈小島のフィラリア駆除のため、溶岩地帯の水溜まりに向けて、ヘリコプターを用いたDDTの空中散布が行われた事がある。

2007年現在で主に製造している国は中国とインドで、主に発展途上国に輸出されマラリア対策に使われている。農薬としても一部で使用されており、残留農薬となったDDTが問題になることもある。

DDTの分解物のDDE、DDAは化学的に非常に安定しており、分解しにくく環境中に長く留まり影響を与える可能性があり、また食物連鎖を通じて生体濃縮されることが分かった。

合成法[編集]

クロロベンゼンとクロラールを酸性条件下で加熱することによって製造される。

法規制[編集]

- 1981年に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に指定され製造と輸入が禁止されている。

- 2001年に採択されたストックホルム条約において、残留性有機汚染物質 (POPs) に指定された。

- マラリア対策として、2006年9月15日にWHO(世界保健機関)からDDTの室内残留性噴霧を奨励する方針が出された。

環境汚染物質として[編集]

アメリカの野生ワニなどで環境ホルモン作用が疑われた。このため、現在、日本国内において製造・使用が禁止されているが、一部の発展途上国においてはマラリア予防のために使用されている。

化学物質としての危険性については、1962年に出版されたレイチェル・カーソンの『沈黙の春』により取り上げられ、認識が広まった。

現在でも、危険性の高さを印象づける名称として、プロレスの技(DDT (プロレス技)参照)、グループ名、諸団体の名称などに当て字で使われることが多い。又ソフトウェアのバグ(虫)退治の意で、CP/MのデバッガにDDT.COMというものがある。

発癌性[編集]

一時期、極めて危険な発癌物質であると評価されたため、各国で使用が禁止された。現在、国際がん研究機関発がん性評価ではグループ2Bの「人に対して発がん性が有るかもしれない物質」に分類されている[7]。

規制後の問題 (発展途上国におけるマラリアの蔓延)[編集]

先述の通り、DDTは世界各国で全面的に使用が禁止されたが、経済的にも工業的にも弱体である発展途上国ではDDTに代わる殺虫剤を調達することは困難であり、DDT散布によって一旦は激減したマラリア患者がDDT禁止以降は再び激増した。

例えばスリランカでは、1948年から1962年までDDTの定期散布を行ない、それまで年間250万を数えたマラリア患者の数を31人にまで激減させることに成功していたが、予算節約の為にDDT散布を中止した結果、DDT禁止後には、僅か5年足らずで年間250万に逆戻りしている[8]。

事態を重く見たスリランカ政府はDDTを再度使用するが、レイチェル・カーソンが「沈黙の春」内で述べている通り、DDTに対する耐性を獲得したマラリア蚊もDDT散布後数年以内に多数報告されており、DDTを散布しても効果が無く再びマラリアが激増してしまった。農薬としての規制後もマラリア用には認められていたものの、手に入らなくなっていた[9]。スリランカ政府がDDTの代わりにマラチオンを散布する事で、スリランカのマラリアは1990年~1993年に28万人~32万人台へ、1994年~2000年に14万人~27万人台へ、2001年に6万6522人、2002年に4万1411人、2003年には1万 510人と減少していった[10]。また、発展途上国ではDDTに代わって、パラチオンなどのDDTよりも毒性が強いことが判明している農薬が使用されている実態もあった(なお、パラチオンは日本を含む主な先進国では使用が禁止されている)。

2006年よりWHOは、発展途上国においてマラリア発生のリスクがDDT使用によるリスクを上回ると考えられる場合、マラリア予防のためにDDTを限定的に使用することを認めた。WHOが主催するマラリア対策プロジェクトの責任者である古知新(こち・あらた)博士は、DDTの効果を認めている[11][12]。

DDTは依然としてマラリアの予防に使用されており、コストなどを総合的に考慮しながらツールとして選択される[13][14][15]。

一部の環境ジャーナリストは、DDT規制やその有効性への批判(バッシング)は、ロジャー・ベイトなどのAfrica Fighting Malaria(AFM)といったDDT擁護団体による宣伝行為にすぎないと述べている[16][17][18]。「Africa Fighting Malaria」は環境保護主義者の信用を傷つけるために設立されたフロントグループだと言われており[19][20]、ロジャー・ベイトは農薬事業を行う製薬会社から資金提供を受けている[21]。

イタリアにおけるDDT屋内残留噴霧 (マラリア根絶を目的としたもの)[編集]

DDTがマラリア根絶に絶大な効果を発揮した例として、イタリアにおけるDDT屋内残留噴霧が挙げられる。

この手法は、屋内の大気中に散布することによって屋外から飛来する媒介者であるハマダラカに直接付着させて殺虫を図るのではなく、室内設備、特に壁面に予めDDTを付着させておくものである。屋内で人体から吸血し飽血した体重の重いハマダラカは、速やかに至近のものかげの壁面に飛び移り、屋外に退去するまでの間ここに留まり、消化管内の血液の余剰物質、特に過剰な水分などの排出を行うことで軽量化を図る。この間に壁面のDDTは、虫体が接する脚から浸透吸収されて(DDT耐性ハマダラカの出現がなければ)容易に蚊の致死量に至る。これによってヒトを宿主とするマラリア原虫のヒト→ハマダラカ→ヒトという感染リンクを切断し、ヒトとハマダラカの生存する生態系全体への殺虫努力に拠らずとも環境中のヒト寄生性マラリア原虫の漸減をもたらす。

第二次世界大戦終了頃まで、イタリアの大多数の地方に土着マラリアが蔓延していた。イタリアの人口10万人当り、1905年(明治38年)では974.0人、1945年(昭和20年)では900.6人のマラリア患者がいた。中には土着の熱帯熱マラリアが蔓延する地方さえあった。

当時、イタリアでマラリアを媒介していたハマダラカは、主にAnopheles labranchiae・A. sacharovi・A. superpictusの三種である。A. labranchiaeは、イタリア中央部・イタリア南部の海岸地方・シチリア島およびサルジニア島の海抜1000m以下の地域に分布し、A. sacharoviは、海岸地方の大半・サルジニア島・アドリア海沿岸の北東の地方に分布し、A. superpictusは、イタリア中央部・南部・シチリア島に分布し、それぞれ猛威を振るっていた。

1947年(昭和22年)にマラリア根絶を目的としたDDT屋内残留噴霧が大々的に始まると、これらのハマダラカは激減し、1950年(昭和25年)にはマラリア患者もイタリアの人口10万人当り7.5人にまで激減した。1970年(昭和45年)11月17日、ついにWHOはイタリアからのマラリア根絶を宣言した。

それ以来イタリアでは土着マラリアは蔓延していない。

1956年に八丈小島のマレー糸状虫症対策として民家にDDTを噴霧する際にもイタリアの事例が参考にされた。

DDTを好む昆虫[編集]

ブラジルに生息するハチの一種 Eufriesia purpurata はDDTに対する耐性が強く、そればかりかDDTを好んで集めることが知られている[22]。

参考文献[編集]

- ^ a b International Chemical Safety Cards - NIOSH

- ^ Merck Index 14th ed., 2841.

- ^ ガイギー社は染料会社で、のちのチバガイギー、現ノバルティス。染料関連は現チバ・スペシャリティケミカルに分社した。

- ^ ユージン・スレッジ『ペリリュー・沖縄戦記』講談社学術文庫、2008年、226頁。ISBN 978-4061598850。

- ^ 世相風俗観察会『増補新版 現代世相風俗史年表 昭和20年(1945)-平成20年(2008)』河出書房新社、2003年11月7日、8頁。ISBN 9784309225043。

- ^ 仙台市史編さん委員会『仙台市史』通史編8(現代1)(仙台市、2011年)、296頁

- ^ IARC Monographs- Classifications - Group2B

- ^ “有機塩素系殺虫剤DDTの歴史と未来”. 大阪健康安全基盤研究所 (2017年3月31日). 2019年5月20日閲覧。

- ^ 特集:シリーズ「地球の悲鳴」 世界で大流行 マラリアの脅威 2007年7月号 ナショナルジオグラフィック NATIONAL GEOGRAPHIC.JP

- ^ 世界を騙しつづける科学者たち(下) 第七章 否定ふたたび──レイチェル・カーソンへの修正主義者の攻撃 ナオミ オレスケス (著), エリック・M. コンウェイ (著), Naomi Oreskes (原著), Erik M. Conway (原著), 福岡 洋一 (翻訳)

- ^ recommends DDT to control malaria - PMC

- ^ WHO ニュースリリース 2006年9月15日/WHO はマラリア対策のための DDT の屋内使用に健康証明を与える(訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会))

- ^ Palmer, Michael (2016年9月29日). “The ban of DDT did not cause millions to die from malaria”. University of Waterloo. 2021年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月14日閲覧。

- ^ “The role of DDT in malaria control”. Environmental Health Perspectives 118 (7): A282–A283; author reply A283. (July 2010). doi:10.1289/ehp.1002279. PMC 2920925. PMID 20601331.

- ^ Quiggin, John; Lambert, Tim (2008年5月). “Rehabilitating Carson”. Prospect. オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ。 2012年6月22日閲覧。

- ^ Sarvana, Adam (2009年5月28日). “Bate and Switch: How a free-market magician manipulated two decades of environmental science”. Natural Resources New Service. オリジナルの2010年5月24日時点におけるアーカイブ。 2009年6月2日閲覧。

- ^ Gutstein, Donald (2009). Not a Conspiracy Theory: How Business Propaganda is Hijacking Democracy. ISBN 978-1-55470-191-9. オリジナルのOctober 19, 2021時点におけるアーカイブ。 2022年8月29日閲覧。. Relevant excerpt at Gutstein, Donald (January 22, 2010). “Inside the DDT Propaganda Machine”. The Tyee. オリジナルのJanuary 25, 2010時点におけるアーカイブ。 2010年1月22日閲覧。.

- ^ Weir, Kirsten (2007年6月29日). “Rachel Carson's birthday bashing”. Salon.com. オリジナルの2008年4月15日時点におけるアーカイブ。 2007年7月1日閲覧。

- ^ “Nonprofit Explorer - AFRICA FIGHTING MALARIA INTERNATIONAL INC - ProPublica”. projects.propublica.org. 2016年5月16日閲覧。

- ^ “Rachel Carson, Mass Murderer? | FAIR”. fair.org. 2016年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月16日閲覧。

- ^ “Physical and chemical stability of expired fixed dose combination artemether-lumefantrine in uncontrolled tropical conditions”. Malar. J. 8 (1): 33. (2009). doi:10.1186/1475-2875-8-33. PMC 2649943. PMID 19243589.

- ^ Bees collect DDT: orchid bees、2011年7月20日、2013年6月16日閲覧

- 緒方富雄ほか編 『医学の動向 第22集 : 地方病研究の動向』 金原出版、1958年、141頁。

関連項目[編集]

- IARC発がん性リスク一覧

- シラミ

- ウエストナイル熱

- ジコホル(2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール):DDTの1位の炭素に水酸基が付いた誘導体。殺ダニ剤として人気があったが、2004年に日本での使用が禁止された。

外部リンク[編集]

- DDTの歴史と最新の研究結果(有機化学美術館)

- Malaria - Disease Burden in SEA Region(英語)

- Roberto Romi, Guido Sabatinelli, and Giancarlo Majori. “Could Malaria Reappear in Italy?(CDCのサイトです)” (英語). 2008年3月9日閲覧。

- CDC. “マラリア媒介ハマダラカのうち、優先種、または、潜在的に重要な種の世界分布図 (Robinson)(原題:Global distribution (Robinson projection) of dominant or potentially important malaria vectors. Kiszewksi et al., 2004. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 70(5):486-498)” (英語). 2008年3月9日閲覧。[リンク切れ]

- 農薬DDTが大好きな蜂 - Chem-Station