X線回折

ウィキペディアから無料の百科事典

ウィキペディアから無料の百科事典

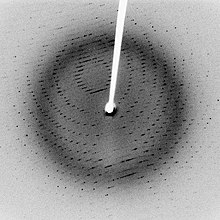

X線回折(エックスせんかいせつ、英: X‐ray diffraction、XRD)は、X線が結晶格子で回折を示す現象である。

1912年にドイツのマックス・フォン・ラウエがこの現象を発見し、X線の正体が波長の短い電磁波であることを明らかにした。

逆にこの現象を利用して物質の結晶構造を調べることが可能である。このようにX線の回折の結果を解析して結晶内部で原子がどのように配列しているかを決定する手法をX線結晶構造解析あるいはX線回折法という。しばしばこれをX線回折と略して呼ぶ。他に同じように回折現象を利用する結晶構造解析の手法として、電子回折法や中性子回折法がある。

歴史[編集]

1895年にヴィルヘルム・レントゲンがX線を発見。1912年にマックス・フォン・ラウエが硫化亜鉛結晶によるX線回折現象を発見し、続く1913年には、ヘンリー・ブラッグとローレンス・ブラッグの父子がブラッグの法則を発表してX線回折による構造解析に理論的な基礎を与えた。1916年にはピーター・デバイとパウル・シェラーが粉末試料から構造を解析するデバイ--シェラー法を発表し、X線回折による構造解析が広く行われるようになった。

マックス・ペルーツによる重原子同型置換法やハーバート・ハウプトマンによる直接法などの開発、さらには放射光やコンピューターの進歩により、X線回折法は複雑な結晶にも適用が可能となった。

20世紀中頃には、X線回折法は構造生物学においても広く用いられるようになった。特に1953年のロザリンド・フランクリンによるDNAのX線回折写真は、二重螺旋構造解明に重要な寄与をしたことが知られている。X線回折による生体分子の構造解析はその重要性から繰り返しノーベル化学賞の対象ともなっており、1962年にジョン・ケンドリュー(ヘモグロビンの構造決定)、1964年にドロシー・ホジキン(ペニシリンなどの構造決定)、2003年にロデリック・マキノン(カリウムチャネルの構造決定)が受賞している。

原理[編集]

ラウエは結晶中の原子の位置ベクトルrが、単位格子ベクトルをan、任意の整数unとして

と表されるとしてそれぞれの原子によって回折されたX線が干渉によって強め合う条件を導いた。干渉によって強め合う方向にのみ回折されたX線が観測される。

この条件は、散乱前後のX線の波数ベクトル(方向が波の進行方向で大きさが波数と等しいベクトル)の差(散乱ベクトル)をΔk、任意の整数をvnとして

と表される。これをラウエの条件という。

これに対してブラッグ父子は、X線回折を結晶中の原子が作る面(原子網面)がX線を反射し、平行な別の2つの面に反射されたX線が干渉によって強め合う現象と解釈してより簡素な条件を導いた。この条件は2つの面の間隔をd、X線と平面のなす角をθ、任意の整数n、X線の波長λとすると

と表される。これをブラッグの条件という。

ラウエの条件とブラッグの条件はまったく等価であり、これらの条件を結晶格子とX線の入射、回折の幾何的配置が満たしたときにはじめてX線回折が観測できる。

原子散乱因子[編集]

ラウエやブラッグは点状の原子がX線を回折するものとして扱ったが、実際にX線を回折するのは原子中に広がった分布を持つ電子である。位置ベクトルrの位置にある微小体積dV中で散乱されるX線の振幅はその位置での電子密度ρ(r)に比例する。よって原子がX線を回折する場合の散乱波の振幅fはこれを全空間に渡って積分したものになる。

このfを原子散乱因子という。

結晶構造因子[編集]

結晶においても同様の式が成立する。ここで、結晶中の電子密度はその各原子の電子密度の和で近似できるとする。位置ベクトルriの位置にある原子の原子散乱因子fiを使って結晶の散乱因子Fは

と書き換えられる。これのFを結晶構造因子という。結晶構造因子は一般的に複素数となる。

X線の散乱強度は結晶構造因子の絶対値の2乗に比例する。結晶によるX線の積分回折強度はで表される。は1個の電子の散乱強度、Nは結晶中の単位胞の数、Lは実験条件に依存する係数で、吸収因子を含むものとする。結晶構造解析は測定したX線の散乱強度から結晶構造因子を求め、さらにそこから結晶を構成する原子を同定する作業である。

装置[編集]

X線回折計はX線の発生部、試料室、検出部からなる。

X線の発生部は通常X線管球が使用される。これは陰極で発生させた熱電子を対陰極(陽極)の金属に衝突させてX線を発生させるものである。対陰極に使用される金属に応じた特性X線とバックグラウンドとして白色X線が放射される。発生したX線は、単一波長のX線(通常はKα線)を取り出すためにフィルターを通す。このフィルターには対陰極に使用する金属より原子番号が1つ小さい金属が使用される。これは主にKβ線を吸収するので、β-フィルターとも呼ばれている。さらにバックグラウンドの白色X線を除くためにグラファイトの単結晶でX線回折させて単一波長のものだけを試料室へ導く。このグラファイトの単結晶はモノクロメーターと呼ばれている。

この方式では通常はCuKα線(λ=0.15418nm)が用いられることが多い。特に強度の高いX線が必要な場合にはMoKα線(λ=0.071073nm)が用いられる。

また、さらに強度の強いX線が必要な場合には、放射光の白色X線を利用することもある。

検出部はかつては写真乾板が使用されていたが、現在では比例計数管が使用されている。

また近年では比例計数管に代わりCCD検出器やイメージングプレートなどの2次元検出器を用いる場合もある。2次元検出器を用いると多数の回折点を一度に測定できるため、多くの回折点の測定を短時間で行うことができる。CCD検出器(デジタルカメラに似た装置)を用いると、X線回折データを即座に計算機に読み込み、強度積分、スケーリングなどの統計処理を行うことができる。イメージングプレートは測定毎に前回の画像の消去を行う必要があるため、CCD検出器ほど高速な測定はできないが、CCD検出器よりも広い範囲を一度に測定でき、ダイナミックレンジも広く所謂『サチり』を起こしにくい。なお、2次元検出器はその特性上、回折点の正確な位置を決定できない。結晶の格子定数を精密に求めたい場合など、測定の目的によっては比例計数管を用いたほうが有利な場合もある。

発生部と試料と検出部は常にブラッグの条件が満たされるように連動して動くようになっている。すなわち入射X線に対して試料をθ回転させると同時に、検出部を2θ回転させるようになっている。このような仕組みを持った装置をゴニオメーターという。単結晶X線回折を測定するためのX線回折計では、検出部とは独立に試料を3軸に対して回転できるようになっている。この装置は4軸X線回折計という。

X線装置を使用した後は、電球がとても熱くなっているため、しばらく冷却水を流しておかないと発火し、機械が壊れることがあるので注意が必要である。

単結晶X線回折[編集]

試料の単結晶を作成してX線回折を測定することを単結晶X線回折という。通常、未知試料の分子構造を決定するために行われる。

単結晶X線回折技術は三段階の基本操作から成る。第一段階(しばしばこれが最も難しいのだが)は測定対象物質の適切な結晶を得ることである。結晶は十分な大きさ(一般的に全方向に渡って0.1 mm以上)と純度をもち、亀裂や双晶形成などの大きな欠陥のない規則的構造を取っているのが理想的である。

第二段階目として、結晶を強力なX線のビーム中に設置する。通常、単一波長のX線(単色X線)を用いることで規則的な反射光のパターンが得られる。結晶はゆっくりと回転しているため、前の反射光が消失するとともに新たなものが現れる。結晶の全方向について、反射光が当たった各点における強度が記録される。このように何万もの点を含むデータを、結晶の周囲一周分の半分をわずかに超える範囲について収集する必要がある。

第三段階として、これらのデータとそれを補う化学的情報をコンピュータで組み合わせることで結晶中における原子の配列モデルを作成、精密化する。最終的に得られた最適な原子配列モデル(結晶構造)は普通、公のデータベースに保存されている。

X線の散乱強度からは結晶構造因子の絶対値は求まるが、その位相については知ることができない。これを位相問題という。構造解析をするためには位相を何らかの方法で決定する必要がある。この方法の1つは重原子法と呼ばれる方法で、未知試料を重原子の塩などに誘導体に変換してから単結晶X線回折を測定する方法である。重原子が存在すると重原子の電子密度が大きいために結晶構造因子は重原子の原子散乱因子を含む項だけで近似できる。

実験に用いるX線の波長が選択できる場合、その原子の異常散乱を利用することで位相を決定することも可能である。これは主にタンパク質の構造決定法で、一般的にはSeやXeの異常散乱を複数の波長で測定し、位相を決定する。特に、Seはタンパク質中にセレノメチオニンとしてメチオニンの代わりに取り込まれる性質があることから、セレノメチオニン置換タンパク質の結晶とSeの異常散乱を使った位相決定はタンパク質X線結晶構造解析で定石となっている。

もう一つは直接法(direct method)と呼ばれる方法で、強度の強い回折線についていくつかの位相を仮定して矛盾が無い構造が得られるまで試行錯誤を繰り返す方法である。

単結晶で注意が必要なのは、その構造が双晶になっている場合である。回折を見たとき反射強度が充分にあったとしても双晶である場合は結晶が張り合わさったパターンを検出しており、その構造を特定するのは容易ではなくなるため、構造決定は経験とセンスにゆだねられることが多くなる。

また、構造解析ソフトによっては温度因子を考慮していないものもあるので、常に自分がどのような化合物を合成したのか考える必要がある。

この節の出典は、(Bendory & Edidin(2022))、(塩谷.郷原(2011)) による。

粉末X線回折[編集]

粉末のように多数の単結晶の集合と考えられる試料のX線回折を測定することを粉末X線回折という。通常、未知試料を同定するために行われる。粉末X線回折で得られる回折X線強度はさまざまな方向をランダムに向いた単結晶からの回折の総和となる。既知の物質については入射角と回折強度がデータベース化されており、これと照合することで未知試料の同定を行うことができる。代表的な粉末回折データベースには、国際回折データセンター (ICDD)によるPowder Diffraction File (PDF)がある[1]。試料を作成する際には、均一な細かい粒子にする必要があり、この作業を怠けると、回折が雑に出てきてしまい、照合が困難になる。

また、データベースに無い試料についてもリートフェルト法(Rietveld法、リートベルト法)により構造解析することで構造を決定できる場合がある。さらに、リートベルト法にMEM法(マキシマムエントロピー法、最大エントロピー法)を組み合わせることにより、単結晶作製が困難な試料についても電子密度分布を求めることが可能な場合もある。この場合には精密な回折強度データが必要であるため、SPring-8などの大型放射光施設が用いられることも多い。しかし、この方法はあくまでモデルの精密化であるため、任意性を完全に排除することはできず、十分な経験と専門的な知識が要求される。

X線回折像の線幅は結晶の大きさを反映しており、シェラーの式より結晶子の大きさが算出できる。

一般に単結晶X線構造解析と異なり、構造を決定するものではないので、化合物の物性の調査や既知の化合物を同定するひとつのツールとして使うことが重要である。

微小角入射X線回折[編集]

微小角入射X線回折(視斜角入射X線回折)は全反射臨界角に相当する0.5°以下の視射角で入射することで従来であればX線を透過する試料においても表面のX線の反射、屈折による測定が可能になる[2]。

X線表面分析[編集]

マクロな大きさの試料に対してX線を当てる場合、X線はその表面の数百µmまでしか侵入しない。そのためX線回折法は物質表面に限定して結晶構造を調べる手法となる。

X線の波長をλ、2つのX線の光路の距離差をdとすると、ブラッグの条件によりnλ=dを満たすときに、X線の強度が最大になる。この条件を用いて、出力されたピークの位置から試料の格子定数を求め、表面の原子構造を導く。

試料の膜面垂直方向の格子定数を測定する場合を考える。格子を入射したX線と試料表面との角度がω=θχ、入射方向と反射方向との角度を2θχのとき、膜面垂直方向の格子面間隔をDとすれば、D=2dsinθχとなる。この場合はω=θχであるが、実際には散乱によりω=θχ以外の条件の角度にも散乱X線が出ており、ωとθχの条件を変えることで膜面面内方向の格子定数も測定することができる。このようにして測定した2次元の強度の分布を逆格子マップという。

出典[編集]

- ^ 井田隆「粉末回折法の使い方(5)ー 物質の同定と定性分析,データベースの利用 ー」『Journal of Flux Growth』第5巻第2号、日本フラックス成長研究会、2010年、pp. 50-51。

- ^ 表和彦「入門講座 界面のはかりかた 微小角入射X線回折で界面の構造をみる」(PDF)『ぶんせき』2006年第1号、日本分析化学会、2006年1月、2-8頁、ISSN 03862178、NAID 10017165528、CRID 1520853832292206720。

参考文献[編集]

- Bendory, Tamir; Edidin, Dan (2022). “Algebraic theory of phase retrieval”. arXiv preprint arXiv:2203.02774. doi:10.48550/arXiv.2203.02774.

- 塩谷浩之, 郷原一寿「位相回復―計算アルゴリズム―」『計測と制御』第50巻第5号、計測自動制御学会、2011年5月、332-337頁、doi:10.11499/sicejl.50.332、ISSN 04534662、CRID 1390290239002406144。