Heure Sainte

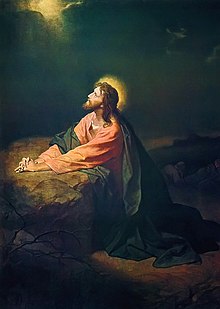

L'Heure Sainte est un exercice de dévotion lié à l'adoration eucharistique et à l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani.

Histoire[modifier | modifier le code]

En 1674, Jésus apparut à Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) qui était en adoration. Ce n’était pas la première fois que le Christ se manifestait à cette dernière en lui montrant son Cœur Sacré. Lors de cette apparition, Jésus lui demanda de pratiquer l’Heure Sainte de réparation, toutes les nuits du jeudi au vendredi, de onze heures à minuit. À cette heure-ci, Jésus la ferait participer à la tristesse éprouvée au jardin de Gethsémani[1].

« ...et toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des Olives ; laquelle tristesse te réduira, sans que tu la puisses comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentai alors à mon Père parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre onze heures et minuit, pour te prosterner pendant une heure avec moi, la face contre terre, tant pour apaiser la divine colère, en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller une heure avec moi, et pendant cette heure tu feras ce que je t'enseignerai. »[1]

La diffusion de cette pratique de piété dans le monde catholique resta étroitement liée à la ferveur que rencontra le culte du Sacré-Cœur de Jésus au XVIIIe et XIXe siècle. L’Heure Sainte se base sur trois éléments principaux transmis par Marguerite Marie : la prière réparatrice, l’union avec Jésus souffrant au Gethsémani, les gestes d’humiliation.

Les papes ont favorisé la pratique de l’Heure Sainte et ils ont promu la Confrérie de l’Heure Sainte au rang d’archiconfrérie, en y associant des indulgences.

En , on célébra à Paray-le-Monial les cent ans de la pratique de l’Heure Sainte. Invitée par l'Archiconfrérie de l’Heure Sainte, toute la communauté catholique se réunit pour célébrer l’Heure Sainte.

Le custode Aurelio Marotta décida que cette pratique de piété devait être célébrée à Gethsémani, durant la nuit, à l’endroit même où Jésus réalisa son Heure Sainte. Trois ans plus tard, le , le jeudi précédent la Semaine sainte, face au Rocher de l’Agonie, à l’intérieur de l'église de Toutes-les-Nations, le custode Nazzareno Jacopozzi institua canoniquement la Confrérie de l’Heure Sainte, affiliée à la confrérie mère, celle créée à Paray-Le-Monial.

La Confrérie attira immédiatement de nombreux membres (en l’espace d’un an, elle atteignit les 21 500 inscrits qui, au bout de trois ans, devinrent 92 482). Les personnes appartenant à cette confrérie étaient appelées à pratiquer l’Heure Sainte durant l’après-midi ou pendant la nuit de chaque jeudi au vendredi, à l’issue de laquelle les chrétiens recevaient l’indulgence plénière.

La pratique de l'Heure Sainte[modifier | modifier le code]

Il n’y a pas de règles définies sur la manière de pratiquer l'Heure Sainte. Toutefois, elle se fait plus traditionnellement dans la nuit d’un jeudi au vendredi, de 23h00 à minuit, pour rester fidèle à l'instruction donnée à Marguerite-Marie Alacoque[2].

Elle se fait aussi régulièrement chaque premier jeudi du mois, la veille d’un premier vendredi du mois, jour d'une autre dévotion qui tient son origine dans les mêmes révélations privées que l'Heure Sainte[3].

Certains la pratiquent en silence et en méditant sur le mystère de l’agonie de Jésus-Christ, d’autres en prière ou en récitant le chapelet. Le but serait avant tout de veiller durant une heure et de se joindre aux souffrances du Christ la nuit de sa Passion, comme le témoignait Marguerite-Marie, qui semblait elle-même la pratiquer à la fois en prière et en adoration :

« Il me dit en ce temps que toutes les nuits du jeudi au vendredi je me lèverais à l'heure qu’il me dirait pour dire cinq Pater et cinq Ave Maria prosternée contre terre avec cinq actes d'adoration qu'il m'avait appris, pour lui rendre hommage dans l'extrême angoisse qu'il souffrit la nuit de sa Passion. »[4]

Certaines paroisses proposent de pratiquer l’Heure Sainte en adoration eucharistique devant le Saint-Sacrement à d’autres moments de la journée. Mais cette dévotion n'a pas lieu nécessairement dans un édifice religieux, ainsi Marguerite-Marie pratiquait l'Heure Sainte dans sa cellule.

Des confréries et communautés offrent quant à elles la possibilité de faire l'Heure Sainte lors de journées importantes du calendrier catholique l’année comme par exemple, dans la nuit du Jeudi au Vendredi saint à Gethsémani à Jérusalem.

La pratique de l'Heure Sainte à Gethsémani[modifier | modifier le code]

Aujourd’hui, la pratique de l’Heure Sainte face au Rocher de l’Agonie se perpétue institutionnellement tous les jeudis du mois, à 16h00. Par ailleurs, tous les pèlerins qui en font la demande, peuvent célébrer l’Heure Sainte à Gethsémani lors de leur pèlerinage en Terre Sainte.

Tous les ans, pour la veillée du Jeudi saint, la communauté franciscaine se réunit à la communauté chrétienne locale ainsi qu’à tous les fidèles provenant de Jérusalem pour célébrer la Pâques, pour « veiller et prier » pendant une heure aux côtés de Jésus.

Les passages de l’Évangile sont lus en arabe, hébreu, allemand, anglais, français, espagnol, italien et dans de nombreuses autres langues, à l’endroit où Jésus, avant d’être capturé, transpira du sang et s’en remit à la volonté du Père ainsi qu’à son destin de souffrance et d’humiliation.

La célébration rappelle les trois moments clés de la Passion racontés par les Évangiles :

- la pré-annonciation du reniement de Pierre (Mt 26,30-35, Mc 14,26-31 ; Lc 22,31-37) ;

- l’agonie du Christ et sa prière dans le Jardin des Oliviers (Mt 26,36-46 ; Mc 14,32-42 ; Lc 22,39-46) ;

- l’arrestation de Jésus par les gardes (Mt 26,47-56 ; Mc 14,43-52 ; Lc 22,47-54).

Au début de l’Heure Sainte, le Custode recouvre de pétales de roses rouges la pierre restée intacte et exposée face à l’autel ; puis, les fidèles s’agenouillent afin de l’embrasser. Les pétales rappellent les gouttes de sang transpirées par le Seigneur lors de cette nuit. La lecture des extraits de l’évangile est accompagnée de psaumes et prières. Les trois grands moments sont espacés par des moments de silence et de prière personnelle. À la fin de la célébration, tous les fidèles se prosternent, touchent et embrassent les rochers vénérés avant de partir en procession, le long de la vallée du Cédron, avec les flambeaux éclairés, vers l’église Saint-Pierre en Gallicante, l’endroit où se trouvait la maison du grand-prêtre Caïphe et là où Jésus fut transporté pour passer la nuit en prison.

Signification de l'Heure Sainte[modifier | modifier le code]

Il s’agit d’un exercice de dévotion d'une heure, par lequel, grâce à l’oraison silencieuse et les prières à haute voix, le priant s'associe aux tristesses éprouvées par Jésus à Gethsémani.

L’Heure Sainte est différente de l’adoration du Saint-Sacrement, car elle s'attache au mystère de Gethsémani, et non à l'Eucharistie. Elle privilégie la supplication et les demandes d’intercession adressées à Dieu le Père en vue d'obtenir la conversion et le salut des pécheurs.

Approbation de l'Église catholique[modifier | modifier le code]

Le pape Pie XI écrit à propos de l’Heure Sainte et de la “communion réparatrice” dans sa lettre encyclique Miserentissimus Redemptor du 8 mai 1928 et encourage sa pratique, dont il dit qu'elles sont des « exercices qui non seulement ont été approuvés par l’Église, mais qu’elle a enrichis d’abondantes indulgences. »[5]

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Marguerite-Marie Alacoque, « Vie et Oeuvres de Marguerite-Marie Alacoque » [PDF], p. 72

- « L’heure sainte, 60 minutes pour rester en présence de Dieu », sur Aleteia, (consulté le )

- « L'Heure Sainte - Sanctuaire du Sacré-Coeur Paray-Le-Monial », (consulté le )

- Marguerite-Marie Alacoque, « Vie et Oeuvres de Marguerite-Marie Alacoque, T.II » [PDF], p. 174

- Pape Pie XI, Lettre encyclique Miserentissimus Redemptor, , p. 5

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Père Mateo, Heure Sainte, éditions Téqui, 2000