Style Louis XII

| Influencé par |

|---|

| Pays | |

|---|---|

| Lieu |

Formant la transition entre l'art gothique et la Première Renaissance, le style Louis XII est le résultat des guerres d'Italie de Charles VIII et de Louis XII mettant alors la France en rapport direct avec la Renaissance artistique italienne[1]. D'une façon générale, la structure reste française, seul le décor change et devient italien[2].

Dès 1495, une colonie d'artistes italiens est installée à Amboise et travaille en collaboration avec des maîtres maçons français[1]. Cette date est généralement considérée comme étant le point de départ de ce nouveau mouvement artistique.

Il serait regrettable pourtant de déterminer ce nouveau style au seul apport italien : des relations existent entre la production architecturale française et celle du plateresque espagnol[3] et l'influence du Nord, surtout d'Anvers est notable aussi bien dans les arts décoratifs que dans l'art de la peinture et du vitrail[4].

Les limites du style Louis XII sont assez variables, en particulier lorsqu'il s'agit de la province en dehors du Val de Loire. Outre les dix-sept années du règne de Louis XII (1498-1515), cette période comprend la fin du règne de Charles VIII et le commencement de celui de François Ier, faisant débuter la période en 1495 pour la faire s'achever vers 1525/1530[5] : l'année 1530, correspondant à un véritable tournant stylistique faisant suite à la création par François Ier de l'École de Fontainebleau, est généralement considérée comme la pleine acceptation du style Renaissance[2],[5].

Contexte historique

[modifier | modifier le code]

Si l'italianisme existe depuis longtemps en France avec Pétrarque dans la littérature, Jean Fouquet en peinture ou Francesco Laurana à Marseille en architecture[2], ce sont surtout les guerres d'Italie de Charles VIII et de Louis XII qui mettent la France en rapport avec la renaissance des arts se déroulant alors en Italie. À partir du règne de Charles VIII, les descriptions de costumes et d'intérieurs témoignent d'un grand raffinement dans le luxe de la vie privée[6]. Claude de Seyssel, dans son Éloge de Louis XII[7], parle du nombre de « grands édifices tant publics que privés » que l'on bâtit par tout le royaume. Il constate que les maisons sont meublées de toutes choses plus somptueusement que jamais elles ne furent. C'est ainsi qu'en 1495, les vingt-deux premiers artisans italiens arrivent à Amboise pour « édifier et faire ouvrage à la mode d'Italie[5] ». On compte parmi eux le « deviseur de bâtiments » (architecte) Giovanni Giocondo, les sculpteurs Guido Mazzoni et Jérôme Pacherot, les menuisiers et marqueteurs Dominique de Cortone et Bernardin de Brescia ou encore le jardinier napolitain Pacello da Mercogliano[2]. De plus manière plus poussée, l'ambassade de César Borgia, en 1499, contribue à répandre parmi les seigneurs des glorioles de prodigalité qui se feront jour surtout sous François Ier à l'entrevue du camp du Drap d'or.

Les « voyages » de Charles VIII et de Louis XII ne provoquent pas, comme on le croit souvent, une conversion immédiate à l'art de la Renaissance[6]. Seuls quelques personnalités parmi les ecclésiastiques, les nobles ou encore les financiers au service du roi, commencent réellement à s'intéresser à l'art italien, Louis XII y reste lui-même assez indifférent[2]. Pour autant, la noblesse, pour qui le code de l’honneur chevaleresque est toujours en vigueur, se voit stimulée par un imaginaire de gloire renouvelé et considère les expéditions italiennes comme une mise à l’épreuve des vertus aristocratiques et le moyen d’acquérir un renom immortel en même temps que la fortune[8].

Plongés bien plus que le roi, dans le milieu italien, le maréchal de Gié est le premier d'entre eux, suivi de près par le clan d'Amboise dont le cardinal Georges et le lieutenant général Charles II d'Amboise, vont prendre la tête des grands bâtisseurs français[2]. Ces novateurs importent tout d'abord d'Italie peintures et objets de marbre tels que statues, médaillons ou autres fontaines, avant de faire appel directement à quelques sculpteurs dans le but de réaliser des œuvres in situ. Si très rapidement, les motifs italianisants sont introduis dans l'architecture des hôtels (Bourges, Blois, Tours) et des châteaux (Gaillon, Bury, Chateaudun...), ils restent plaqués à la structure française, comme autant de motifs permettant le renouvellement des formes du gothique flamboyant préexistant[5].

Jamais, on ne cherche à reproduire les bâtiments italiens et l'on demande encore moins à des artistes étrangers d'exécuter le travail. Les réalisations se font toujours en collaboration avec les maîtres-maçons français, soucieux avant tout des traditions artistiques nationales ou se croyant liés par elles[5]. Les formes architecturales importées se trouvent alors immédiatement insérées et soumis au système de construction gothique préexistant, obligeant à trouver des solutions nouvelles, tout en créant la synthèse[5]. Les ornements eux-mêmes, qui auraient pu aisément être copiés des modèles italiens, subissent à leur tour des transformations afin de s'adapter à l'art français : Les nouveaux motifs étant réinterprètés avec d'autant plus de liberté que les sculpteurs français en maîtrisent de mieux en mieux le répertoire[2],[5].

Terminologie

[modifier | modifier le code]Certains historiens de l'art décrivent le style Louis XII comme un abus de langage et considèrent que la période de 1495 à 1525/1530 est une trop courte durée pour marquer une étape importante dans l'évolution de l'art décoratif. Cette époque est cependant digne d'intérêt comme art de transition, offrant un singulier mélange de caractères de deux époques éblouissantes : le Gothique et la Renaissance. Cette dénomination de style Louis XII a ainsi le mérite de qualifier une époque où l'art décoratif part de l'arc ogival et du naturalisme gothique pour s'acheminer vers le plein cintre et les formes souples et arrondies mêlés de motifs antiques stylisés typiques de la Première Renaissance.

Esthétique

[modifier | modifier le code]Principales caractéristiques

[modifier | modifier le code]

Le style Louis XII (1495 à 1525/1530) est un style de transition, un passage très court entre deux époques éblouissantes, la période gothique et la Renaissance. Il qualifie une époque où l'art décoratif partant de l'arc brisé et du naturalisme gothique s'acheminera vers le plein cintre et les formes souples et arrondies mêlées de motifs antiques stylisés typiques de la Première Renaissance : il y a encore beaucoup de l'art gothique au château de Blois, il n'y en a plus au tombeau de Louis XII à Saint-Denis[5].

En histoire de l'art, la transition ne se fait jamais brusquement d'un style à un autre ; c'est par étapes successives et par la déformation du style ancien que naît et se forme un style nouveau : ce sont ces déformations qui deviendront par la suite l'embryon du style nouveau. C'est ainsi que dans les travaux décoratifs de la fin de la période de Charles VIII, on observe une tendance bien marquée à se séparer de l'arc brisé pour se rapprocher du plein cintre. L'influence des réalisations de Bramante à Milan pour Ludovic Sforza est perceptible dans la partie inférieure de l'aile Charles VIII au château d'Amboise[2] : si la partie supérieure du bâtiment est gothique, la façade du promenoir des gardes présente telle une loggia, une série d'arcades en plein cintre qui marque des travées rythmées de pilastres lisses. En général, les formes ornementales n'ont déjà plus la gracilité particulière de l'art gothique, le rythme des façades s'organise de façon plus régulière avec la superposition des ouvertures en travées et la coquille, élément important de la décoration Renaissance, fait déjà son apparition. Cette évolution est particulièrement perceptible au château de Meillant dont les travaux d'embellissement voulus par Charles II d'Amboise débutent dès 1481 : si la structure est restée pleinement médiévale, la superposition des fenêtres en travées reliées entre-elles par un cordon à pinacles, annonce le quadrillage des façades sous la Première Renaissance. De même, on remarque l'entablement à oves classique surmonté d'une balustrade gothique et le traitement en Tempietto de la partie haute de l'escalier hélicoïdal avec sa série d'arcatures en plein cintre munies de coquilles[9].

Si à la fin du règne de Charles VIII, l'apport d'ornements italiens vient enrichir le répertoire flamboyant, il y a désormais sous Louis XII toute une école française qui s'ouvre à l'Italie avec de nouvelles propositions, établissant ainsi les principes d'un style de transition[5].

En sculpture, l'apport systématique d'éléments italiens voire la réinterprétation « gothique » de réalisations de la renaissance italienne est manifeste au Saint sépulcre de Solesmes où la structure gothique reprend la forme d'un arc de triomphe romain flanqué de pilastres à candélabres lombards. Les feuillages gothiques désormais plus déchiquetés et alanguis comme à l'hôtel de Cluny de Paris, se mêlent à des tondi avec portraits d'empereurs romains au château de Gaillon[2].

En architecture, l'utilisation de la « brique et pierre », pourtant présente sur les édifices dès le XIVe siècle, tend à se généraliser (château d'Ainay-le-Vieil, aile Louis XII du château de Blois, l'hôtel d’Alluye de Blois). Les hauts toits à la française avec tourelles d'angles et les façades à escalier hélicoïdal font perdurer la tradition mais la superposition systématique des baies, le décrochements des lucarnes et l'apparition de loggias influencées de la villa Poggio Reale et du Castel Nuovo de Naples sont le manifeste d'un nouvel art décoratif où la structure reste pourtant profondément gothique. La propagation du vocabulaire ornemental venu de Pavie et de Milan a dès lors un rôle majeur tout en étant ressentie comme l'arrivée d'une certaine modernité[5].

Dans cet art en pleine mutation, les jardins deviennent plus important que l'architecture : l'arrivée à Amboise d'artistes italiens dont Pacello da Mercogliano fut à l'origine sous Charles VIII de la création des tout premiers jardins de la Renaissance française grâce à de nouvelles créations paysagistes, l'installation d'une ménagerie et des travaux d'acclimatation agronomique conduits à partir de 1496 aux « Jardins du Roy » alors situés au sein du domaine royal de Château-Gaillard[10]. En 1499, Louis XII confie la réalisation des jardins du château de Blois à la même équipe qui est engagée par la suite par Georges d'Amboise pour réaliser des parterres sur différents niveaux sous son château de Gaillon[11].

En conclusion, le style Louis XII montre que l'on veut désormais autant étonner les Français que les Italiens : c'est à partir de la fantaisie avec laquelle sont incorporées les nouveautés italiennes dans les structures encore toutes médiévales françaises que naîtra vers 1515/1520 la Première Renaissance[12].

Ornementation

[modifier | modifier le code]Les pinacles et les lancettes

[modifier | modifier le code]- Lancettes ornées de rinceaux ornant l'axe central de l'escalier à vis de l'aile Dunois (château de Châteaudun, après 1495).

- L'escalier à vis de l'aile Dunois (château de Châteaudun, après 1495).

- Pinacles à rinceaux encadrant la Statue équestre de Louis XII (aile Louis XII, château de Blois, 1498-1503).

- Palais des ducs de Lorraine de Nancy (1511-1529).

- Lucarnes mélant motifs flamboyants et pinacles à rinceaux (hôtel de Bourgtheroulde, Rouen, 1501-1532).

L'alliance entre les arcs en accolade de style gothique et des éléments italiens tels que les panneaux à rinceaux, est très marquée dans les pinacles et les lancettes[1].

Les festons

[modifier | modifier le code]- Festons (1498-1503, château de Blois).

- Escalier de l'aile nord dite Longueville (Chateaudun, premier quart XVIe siècle).

- Portail du château d'Ô (Orne), vers 1505.

Formés d'une suite de petites arcades trilobées séparées par des crochets, les festons ornent souvent l'intrados des arcs comme dans la niche du château de Blois, dans l'escalier de l'aile Longueville de Châteaudun ou surmontant le portail de l'hôtel de Bourgtheroulde de Rouen[1].

La contre-courbe brisée, l'anse de panier et l'arc en accolade

[modifier | modifier le code]- Contre-courbe brisée et anse de panier (1498-1503, château de Blois).

- Palais ducal de Nancy (1511-1529).

- Contre-courbe brisée sur le gable du transept Nord de Senlis, XVIe s.

- Cheminée (château de Chaumont-sur-Loire, 1498-1510).

L'arc en contre-courbes brisées est formé par des courbes renversées au sommet, formant des brisures, tandis que l'arc en anse de panier, est un type d'arc surbaissé dont la courbe ressemble à une demi-ellipse : cette forme d'arc très présente dans le style Louis XII, devient commune dès la seconde moitié du XVe siècle, surtout pour les édifices civils, où il sert à l'amortissement des portes ou dans les arcades.

On peut citer l'exemple du dessus de porte de l'escalier à vis du château de Blois, qui, constitué d'un arc en anse de panier, est surmonté d'une contre-courbe brisée[5] ornée d'un porc-épic, emblème de Louis XII[1]. Cette même contre-courbe brisée se retrouve employée maintes fois comme dans le gable du transept nord de la cathédrale de Senlis, ou surmontant la niche du portail principal du palais ducal de Nancy.

Comme à Senlis ou Compiègne, l'arc brisé en ogive a été remplacé, à cette époque, par l'arc en accolade ou arc en talon. Apparu vers la fin du XIVe siècle, il prend alors une grande importance et couronne presque toujours un arc surbaissé en anse de panier. L'amortissement de ces arcs décoratifs consiste souvent en un pédicule terminé par un panache en forme de fleuron : ces frontons avec accolade fleurie couronnent aussi bien les fenêtres que les niches et les portails.

L'arc en accolade est indifféremment appliqué dans tous les arts décoratifs, y compris dans l’architecture intérieure comme sur le manteau de la cheminée de Chaumont-sur-Loire. Cette courbe accompagne presque systématiquement les couronnements des portes et des arcatures sur des linteaux de pierre ou de bois et peut également orner le sommet de lucarnes de pierre. Elle se retrouve jusque dans les plus petits détails des galeries, des balustrades, des pinacles ou des clochetons[13].

L'arc en cloche

[modifier | modifier le code]- Croisillon sud, cathédrale de Senlis (1520-1538).

- Pavillon en avant-corps, palais de justice de Rouen (1499-1517).

- Arcs en cloche de la claire-voie, Beauvais (1499-1532).

- Au premier étage de la maison des Têtes, Valence (1528-1532).

- Au premier étage du Beffroi de Dreux (1512-1537).

- Arc en cloche sur la tourelle d'angle de la tour Saint-Jacques (Paris, 1509-1523).

- Arc en cloche, chapelle Saint-Hubert du château d'Amboise (1491-1496).

- Gables en contre-courbes brisées (à gauche) et arc en cloche (à droite) (Notre-Dame de Poissy (début XVIe siècle)).

L'arc en cloche apparu à la fin du XVe siècle, est un arc constitué de deux courbes successives dont les cordes se courbent imitant la forme d'une cloche, parfois surmonté d'un gable comme sur le croisillon sud de la cathédrale de Senlis[1].

La coquille

[modifier | modifier le code]- Hôtel d'Alluye (1498 à 1508).

- Le domaine royal de Château-Gaillard (Amboise).

- Tour Ouest du château de Chaumont-sur-Loire (1498 à 1510).

- Escalier du château de Chaumont-sur-Loire (1498 à 1510).

- Palais des ducs de Lorraine de Nancy (1511-1529).

La coquille est déjà omniprésente dans les arts décoratifs : elle constitue souvent le fond d'une arcature en plein cintre ou d'un arc en accolade gothique (escalier de Chaumont-sur-Loire). Elle deviendra l'un des motifs majeurs de la Première Renaissance.[5]

Les putti ailés

[modifier | modifier le code]- Chapiteau à tête d'angelot (avant 1518, aile Longueville de Chateaudun).

- Cheminée Louis XII (1498-1503, château de Blois).

- Bureau des Finances de Rouen (1509).

Importés d'Italie, les putti ailés en haut-relief font leur apparition dans les arts décoratifs du moment (aile Longueville de Chateaudun, Cheminée de l'aile Louis XII du château de Blois) : souvent entourés de guirlandes, ces figures d'anges symbolisant l'amour deviendront l'une des sculptures les plus emblématiques de la Première Renaissance[5],[14].

Les dernières étapes du style Louis XII, voué aux expériences, s'observe particulièrement en Normandie sous l'influence de la construction du château de Gaillon. Répertoire d'italianismes, ce palais rempli de chefs-d'œuvre servit davantage d'exemple que le château de Blois de Louis XII qui surprenait moins[2]. Suivant cette mouvance, une nouvelle étape ornementale classicisante est franchie sur la façade du Bureau des Finances de Rouen où la structure encore toute médiévale rythmée de fenêtres à meneaux, de dais et de pinacles gothiques en accolades et en contre courbes brisées, reçoit un placage de pilastres lombards inspirés de la chartreuse de Pavie qu'accompagnent les copies presque parfaites de sarcophages romains à putti ailés remis à la mode au XVe siècle par Luca della Robbia et Donatello dans les cantoria de la cathédrale de Florence.

Les chapiteaux

[modifier | modifier le code]- Chapiteau du château de Nérac (1510-1521).

- Chapiteau de l'hôtel d'Alluye (vers 1508).

- Chapiteau de l'hôtel d'Alluye (vers 1508).

- Château de Fontaine-Henry (1500-1537).

- Palais des ducs de Lorraine de Nancy (1511-1529).

- Palais des ducs de Lorraine de Nancy (1511-1529).

Sous l'influence italienne, le chapiteau presque abandonné depuis Charles VI, reprend sa place en imitant les ordres classiques. Il s'agit le plus souvent de chapiteaux de fantaisie, n'ayant de corinthien que les volutes, sans qu'il y ait eu de la part des artistes la moindre préoccupation de pastiche archéologique. En effet, l'archéologie au XVe et au XVIe siècle ne consistait qu'à connaître assez superficiellement l'antiquité romaine. Ces chapiteaux couronnent généralement des colonnes, faisant office de pilier, redevenues monolithiques en rupture avec la tendance amorcée depuis Saint-Louis qui privilégiait la colonne munies de colonnettes engagées[5].

Les piliers et les pilastres à rinceaux

[modifier | modifier le code]- Aile Louis XII (1498-1503, château de Blois).

- Les deux logis de la cour du château de Laval (entre 1500 et 1506).

- Revers du Portail de hôtel de Bourgtheroulde (Rouen, 1501-1520).

- Le pilier Saint Jacques, collégiale de Gisors (début XVIe siècle).

- La Claire-voie en partie basse (Chartres).

- Palais ducal de Nancy (1511-1529).

- Bureau des Finances de Rouen (1509).

Le style Louis XII emploie plus volontiers le pilastre que la colonne à la suite de l'adoption de motifs italiens tels que les rinceaux pouvant difficilement se passer de surface plane[5]. En règle générale, la sculpture y a peu de reliefs et surcharge peu les fonds[15]. Si toutefois la colonne survient, elle fait office de pilier, s'affranchissant de ses proportions normales. Elle apparait souvent couronnée par des chapiteaux de fantaisies imitant les ordres classiques. On est revenu au pilier monolithique en rupture avec la tendance amorcée depuis Saint-Louis qui privilégiait la colonne munies de colonnettes engagées. Les bases des piliers se chargent à nouveau de griffes comme sous les règnes de Louis VI, Louis VII ou encore Philippe-Auguste[5].

Sur la structure médiévale du château de Blois, est plaqué le vocabulaire ornemental venu de Pavie et de Milan, correspondant aux pilastres et aux colonnes à rinceaux[1] ainsi qu'aux médaillons à l'antique posés sur le gâble des lucarnes. Les deux logis de la cour du château de Laval expriment également ces nouveautés avec ses lucarnes encadrées de pilastres à arabesques. Il en est de même pour les éléments du portail du palais des ducs de Lorraine de Nancy.

La présence de Louis XII à Rouen, établissant pour un temps sa résidence dans ce qui deviendra le palais de Justice, amène une nouvelle impulsion artistique dans cette ville. Témoin de cette évolution, le revers de la façade principale de l'hôtel de Bourgtheroulde qui conserve encore des éléments de l'art gothique flamboyant tels que les pinacles, les fenêtres à meneaux et l'arc en anse de panier, se retrouvent déjà plaqués d'éléments italiens notamment sur les deux pilastres à rinceaux qui bordent le portail et qui supportent deux médaillons à l'antique présentant des bustes de personnages[1],[5].

Ces nouveautés se propagent jusque dans le vexin normand. C'est ainsi que dans le bas-côté sud de la collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors, l'architecte Grappin orne le pilier Saint-Jacques avec un traitement de motifs à coquilles reliées par un cordon s'inspirant déjà des œuvres italiennes contemporaines.

L'Île de France historique, se montre pourtant plus réticente à cette nouvelle esthétique (tour Saint-Jacques et hôtel de Cluny à Paris). Pour autant, dans la clôture de chœur de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, si la partie supérieure composée de niches et de pinacles est encore pleinement dans l'esprit du gothique flamboyant, le soubassement présente déjà des éléments inédits pour l'époque médiévale : des pilastres à arabesques encadrent la claire-voie où l'ogive a totalement disparu. De même le traitement du stylobate surmonté de médaillons à l'antique et de carrés sur la pointe annonce clairement les réalisations du règne suivant[5].

Les dernières étapes du style Louis XII, voué aux expériences, s'observe particulièrement en Normandie sous l'influence de la construction du château de gaillon. Répertoires d'italianismes, ce palais rempli de chefs-d'œuvre servit davantage d'exemple que le château de Blois de Louis XII qui surprenait moins[2]. Suivant cette mouvance, une nouvelle étape ornementale classicisante est franchie sur la façade du Bureau des Finances de Rouen où la structure encore toute médiévale rythmée de fenêtres à meneaux, de dais et de pinacles gothiques en accolades et en contre courbes brisées, reçoit un placage de pilastres lombards inspirés de la chartreusse de Pavie qu'accompagnent les copies presque parfaites de sarcophages romains à putti ailés remis à la mode au XVe s par Luca della Robbia et Donatello aux cantoria de la cathédrale de Florence. Ce dernier exemple commande l'avenir, les références à la Renaissance italienne s'effacent déjà devant les exemples du monde romain, annonçant l'affirmation d'un style « national » dès le milieu du XVIe siècle[16].

Les colonnes torses et losangées

[modifier | modifier le code]- La galerie Nord du château d'Argy avec des voûtes à tirants de fer d'influence italienne (vers 1509,).

- Le pilier des dauphins.(début XVIe siècle, collégiale de Gisors).

- Chœur (1489-1495, Saint Séverin, Paris).

- Tour du Lion construite de Meillant (1481-1511).

- Le château d'Ainay-le-Vieil (1500-1505).

- Château de Gaillon (1506-1509).

- Château de Blois (1498-1503).

- Colonne torse (vers 1515), transept Sud de la basilique Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port.

Parmi les modèles diffusés durant cette période, la colonne torse et la colonne losangée, moulurées ou en arêtes vives, sont l’un des ornements communs au répertoire français et espagnol, depuis son apparition dans la région de Valence au XVe siècle : de par sa complexité, leur fonction est avant tout décorative, réservées aux jambages des cheminées, à l’encadrement des portes, des fenêtres et à l’agrément des noyaux des escaliers à vis et des galeries sur cour. Leur utilisation monumentale et structurelle dans les réalisations de l'époque, souligne non seulement les relations entre la production architecturale du style Louis XII français et celle du plateresque espagnol mais également sa diffusion au Portugal au sein du style manuelin[3].

Les fenêtres en travées

[modifier | modifier le code]- Hôtel de Cluny (1485-1510).

- Chateaudun (avant 1518).

- Aile Louis XII, château de blois (1498-1503).

- Hôtel de ville de Compiègne (1505-1511).

- Château de Gaillon (1507-1509).

- Partie centrale du château de Fontaine-Henry (1500-1537).

- Château de Meillant (1481-1510).

- Palais de Justice de Rouen (1509-1517).

Dans l'architecture de style Louis XII, l'élargissement des fenêtres véhicule une notion de luxe tandis que leur abondance participe à la féerie du château. Déjà à la fin du XIVe siècle, cette propriété quasi-magique du palais largement ouvert sur l'extérieur était apparue lorsque Guillebert de Mets évoquait la fastueuse demeure parisienne de Jacques Ducy, alors clerc à la Chambre des Comptes[17]. Outre l’entrée de la clarté, ces ouvertures élargies permettent désormais une aération plus importante des pièces dans un souci nouveau d'hygiène de vie[18].

Sous l'influence italienne, la superposition des ouvertures en travées reliées entre-elles par des moulures aboutissant à une lucarne très ornée, organise de façon plus régulière le rythme des façades et annonce le quadrillage des extérieurs sous la Première Renaissance. Les fenêtres possèdent des embrasures qui sont toujours réalisées en pierre, matériau noble par excellence (hôtel de Cluny, Gaillon) y compris pour les édifices en briques (château de Blois, Ainay-le-Viel). Elles possèdent la plupart du temps des jambages moulurés, couronnés de linteaux carrés ou en arcs elliptiques très plats, ornés ou non de festons (Châteaudun, palais de justice de Rouen). Depuis la fin du XIVe siècle, les ouvertures se composent de deux larges baies divisées en leur centre par un meneau de pierre en forme de croix d'où leur nom de « croisées ». Leurs vantaux intérieurs en bois sont renforcés de pentures métalliques[18],[19].

Les loggias

[modifier | modifier le code]- Loggia de la façade du château d'Ainay-le-Vieil (1500-1505).

- Loggia de la façade du château d'Ainay-le-Vieil (1500-1505).

L'apparition de loggias influencées de la villa Poggio Reale et du Castel Nuovo de Naples sont le manifeste d'un nouvel art décoratif où la structure reste pourtant profondément gothique.

Typique des nouveautés de l'époque, ces loggias s'ouvrent en façade pour éclairer les grandes chambres des premiers étages du château d'Ainay-le-Vieil et de l'aile Louis XII du château de Blois. Lointain reflets des innovations de Bramante dans la cour Saint-Damase du Vatican[20], ces loges montrent dans leur construction quelques gallicismes (arcs en anse de panier, ouvrages en surplomb etc.) : ces nouvelles dispositions s'épanouiront pleinement au cours de la Première Renaissance à l'aile des loges du château de Blois.

Les lucarnes

[modifier | modifier le code]- Lucarnes mélant motifs flamboyants et pinacles à rinceaux (hôtel de Bourgtheroulde, Rouen, 1501-1532).

- Château de Maintenon (vers 1505).

- L'aile Longueville (château de Châteaudun, 1491-1518).

- Château de la Motte-Glain (1495-1505).

- Château des ducs de Bretagne (1480-1506).

- Château de Fontaine-Henry (1500-1537).

- Hôtel de Cluny (1485-1510).

- Hôtel de ville de Compiègne (1505-1511).

- Château de Beaulon (vers 1510).

- Château de Laval (entre 1500 et 1506).

Richement ornées à cette époque, les lucarnes annoncent par leurs formes, celles de la Première Renaissance. Une sorte de claire-voie d'arcatures ou de petits arcs-boutants relient le fronton aux deux pinacles qui les accostent[1]. C'est ainsi que les lucarnes du palais de justice de Rouen, qui paraissent encore pleinement dans l'esprit du gothique flamboyant, annoncent déjà la Première Renaissance aussi bien par leurs étagements que par l'ordonnance et la stylisation des motifs de la balustrade qu'elles surmontent. De manière contemporaine et tout en respectant le schéma traditionnel, une nouvelle étape ornementale classicisante sera franchie dans les lucarnes du château de Beaulon et de Laval.

Les cheminées

[modifier | modifier le code]- Cheminée de la salle du Conseil de l'aile Charles VIII du château d'Amboise (fin XVe siècle).

- Détail de la cheminée de la salle du Conseil (château d'Amboise, fin XVe siècle).

- Cheminée de l'aile Louis XII (1498-1503, château de Blois).

- Manteau de cheminée aux armes de Louis XII et d'Anne de Bretagne à l'hôtel Lallemant (début XVIe siècle, Bourges).

Les cheminées offrent l'occasion de développer des structures riches et imposantes dont l'abondance de détails sculptés témoignent de ce style de transition entre gothique et Renaissance[1].

Dans l'aile Charles VIII du château d'Amboise, la cheminée de la salle du Conseil superpose dès 1498 les deux influences : La structure médiévale du manteau et de la hotte, possède déjà des jambages flanqués de colonnes à châpiteaux d'inspiration ioniques, surmontés d'un entablement classique italien[5].

Plus tardivement, au château de Blois, la cheminée de l'aile Louis XII confirme cette tendance, par l'utilisation de nouveaux motifs puisés dans le répertoire lombard sans pour autant renoncer à la structure médiévale. Surmontant les jambages et le linteau aux moulurations gothiques, les éléments italiens en partie supérieure se développent sur le manteau dont les pilastres à chapiteaux encadrent une mouluration d'oves et deux putti à cornes d'abondance de part et d'autre de l'écusson central[1],[19].

Semblant marquer l'évolution ultime des expériences du style Louis XII, l'imposante cheminée de l'hôtel Lallemant de Bourges annonce clairement les réalisations du règne suivant[5]. Alors que la structure médiévale a pour ainsi dire disparu, les pilastres rudentés du jambage, sont surmontés de châpiteaux et de consoles à enroulements. Au-dessus du linteau, traité comme un entablement d'un classicisme épuré, se développe le manteau, où les panneaux de candélabres, flanqués de pilastres à arabesques, encadrent les armes de Louis XII et d'Anne de Bretagne, couronnées par une corniche moulurée sculptée d'oves. Tel un dernier souvenir du Moyen Âge, le motif de la cordelette, symbole du mariage et de l'ordre de la Cordelière, vient par son traitement au naturel, rappeler une dernière fois le répertoire médiéval.

L'architecture

[modifier | modifier le code]Descriptif

[modifier | modifier le code]- Palais de Justice de Rouen (début XVIe siècle).

- Château de Gaillon (entre 1506 à 1509).

- Aile Louis XII (entre 1498 et 1503, château de Blois)

- Château de Châteaudun (premier quart du XVIe siècle)

- Hôtel de ville de Compiègne (1505-1511).

- Centre de la façade du château de Fontaine-Henry (1500-1537).

- Château de Maintenon (vers 1505).

- Château d'Ainay-le-Vieil (1500-1505).

- Escalier hélicoïdal de Montsoreau, (vers 1500).

Nous avons en France une quantité de monuments qui datent de cette époque ou qui furent terminés en ce début du XVIe siècle. On peut citer notamment les réalisations menées sous la direction de Colin Biart et Catien Fordebraz à l'aile Louis XII du château de Blois, celles de Jacques Sourdeau au château du Verger de Seiches-sur-le-Loir ou encore les innovations spectaculaires de Florimond Robertet au château de Bury.

Les « voyages » de Charles VIII et de Louis XII ne provoquent pas, comme on le croit souvent, une conversion immédiate à l'art de la Renaissance. Seules quelques personnalités parmi les ecclésiastiques, les nobles ou encore les financiers au service du roi, commencent réellement à s'intéresser à l'art italien, Louis XII y reste lui-même assez indifférent[2]. Grâce aux guerres d'Italie, un certain nombre de grandes familles françaises trouvent l'occasion de parvenir à la gloire en même temps qu'à la fortune. Plongés bien plus que le roi dans le milieu italien, le maréchal de Gié est le premier d'entre eux, suivi de près par le clan d'Amboise dont le cardinal Georges et le lieutenant général Charles II d'Amboise, vont prendre la tête des grands bâtisseurs français[2]. Ces novateurs importent tout d'abord d'Italie peintures et objets de marbre tels que statues, médaillons ou autres fontaines, avant de faire appel directement à quelques sculpteurs dans le but de réaliser des œuvres in situ. Si très rapidement, les motifs italianisants sont introduits dans l'architecture des hôtels (Bourges, Blois, Tours) et des châteaux (Gaillon, Bury, Châteaudun...), ils restent plaqués à la structure française, comme autant de motifs permettant le renouvellement des formes du gothique flamboyant préexistant[5].

Jamais, on ne cherche à reproduire les bâtiments italiens et l'on demande encore moins à des artistes étrangers d'exécuter le travail. Les réalisations se font toujours en collaboration avec les maîtres-maçons français, soucieux avant tout des traditions artistiques nationales ou se croyant liés par elles[5]. Les formes architecturales importées se trouvent alors immédiatement insérées et soumises au système de construction gothique préexistant, obligeant à trouver des solutions nouvelles, tout en créant la synthèse[5]. Les ornements eux-mêmes, qui auraient pu aisément être copiés des modèles italiens, subissent à leur tour des transformations afin de s'adapter à l'art français : les nouveaux motifs étant réinterprétés avec d'autant plus de liberté que les sculpteurs français en maîtrisent de mieux en mieux le répertoire[2],[5].

Durant toute cette période, l'architecte reste encore le maître-maçon, le tailleur de pierre, l'appareilleur du Moyen Âge. Comme ses prédécesseurs, ce « deviseur de bâtiments » n'est non pas peintre et sculpteur comme en Italie, mais reste plutôt un « tailleur d'images ». Soucieux des traditions, il ne se fait novateur que par nécessité ou sous l'influence soit de la volonté supérieure de riches mécènes, soit de retentissants exemples issus des nouveautés italiennes, expliquant ainsi la dualité du style Louis XII[5]. Après l’avènement de François Ier, les choses tendront à changer rapidement lorsque le maître-maçon cherchera à s'affirmer dans son œuvre en tant qu'architecte, dépassant les modèles italiens prônés jusqu'alors dans le but de donner un cachet et une individualité particulière à l'art français[5].

En règle générale dans le style Louis XII, les éléments gothiques l'emportent dans la sphère religieuse ou urbaine (hôtel de Cluny à Paris, palais de justice de Rouen), alors que les éléments italiens triomphent dans la sphère nobiliaire (décors conservés de la cour d'honneur du château de Gaillon, cour intérieure de l'hôtel d’Alluye à Blois)[1],[5].

À l'exemple du château de Blois, la recherche décorative foisonne dans la diversité. L'influence italienne, réinterprétée par les maîtres-maçons français, se note dans l'ouverture en cloître des cours intérieures : surmontées parfois de loggias privatives, elle s'inspirent librement des réalisations contemporaines de Bramante dont le palais de la Chancellerie de Rome. Parmi les modèles diffusés durant cette période, la colonne torse et la colonne losangée, moulurées ou en arêtes vives, sont l’un des ornements communs au répertoire français et espagnol, depuis son apparition dans la région de Valence au XVe siècle[3].

Signe des temps, les façades des bâtiments sont monumentales : il y a une volonté affichée d'éblouir et de marquer la puissance urbaine ou nobiliaire retrouvée à cette époque par des emprunts au vocabulaire architectural des édifices religieux. On y décèle une recherche de symétrie dans le percement des fenêtres en larges croisées régulièrement alignées en travées verticales fréquemment couronnées de corniches à balustrades, souvenir des mâchicoulis médiévaux. L'emprunt ornemental à l'Italie est popularisé non seulement par l'arrivée d'artistes italiens sur le sol français mais également grâce aux nombreuses imprimeries (dont cinquante en Italie et neuf en France) qui diffusent dès 1480 des répertoires ornementaux italiens. Malgré tout, le goût pour la surabondance décorative, le jaillissement expressif si sensible au château de Meillant est un legs de la tradition française. De même la silhouette féerique des lucarnes et des couronnements du palais de justice de Rouen, le rapproche évidemment des miniatures des Très Riches Heures du duc de Berry[2].

La pérennité d'un appareil militaire, jugé nécessaire pour bien des raisons, dicte comme à Chaumont-sur-Loire, l'opposition entre le monde ouvert et aimable de la cour et l'aspect fermé et rébarbatif des murs extérieurs : il faudra attendre la Première Renaissance avec la façade des Loges de Blois pour que l'on ose ouvrir largement le mur extérieur sur la campagne. Le goût très vif dès la fin du XVe siècle pour les grandes inscriptions murales en relief, flattant l'orgueil des propriétaires, se fait jour en écho aux tendances analogues que l'on connait en Espagne avec le style plateresque et au Portugal avec le manuelin : devises et meuble héraldique de la famille sont répétés à satiété, avec les initiales des noms et prénoms des propriétaires[2]. Dans cet état d'esprit, Louis XII prend le porc-épic pour emblème avec la devise latine : cominus et eminus, de près et de loin.

L'escalier, obsession généralement étrangère à l'architecture italienne, est considéré par excellence comme le morceau triomphant autour duquel gravitera le château tout entier : des trésors d'imagination sont ainsi déployés dans l'aile nord dite Longueville de Chateaudun où la tradition de l'escalier à vis s'y marie à l'escalier à rampes droites, longtemps reconnu comme une importation italienne mais qui semble pourtant appartenir au répertoire de l'Ouest de la France dès le XVe siècle[2].

La dernière étape du style Louis XII, voué aux expériences, est atteinte lors de la construction du château de Gaillon puis de Bury. Répertoires d'italianismes et palais remplis de chefs-d'œuvre, ils servirent d'exemple davantage que le Blois de Louis XII qui surprenait moins[2]. Leur influence est sensible aux tours d'escaliers ajoutées peu de temps après au château de Montsoreau ou de Puyguilhem, tout comme au château de la Possonnière, modifié pour le père de Ronsard. Avec Gaillon, la Normandie se trouvait soudain la rivale de la Touraine, qui finit pourtant par s'imposer quelque temps en véritable carrefour des modernités d'où rayonnera dès 1515 le style nouveau de la Première Renaissance[2].

Exemples d'édifices

[modifier | modifier le code]

Si le château de Gaillon et l'aile Louis XII du château de Blois semblent les exemples phares des innovations du style Louis XII, on peut citer également de manière non exhaustive[1]:

Les édifices précurseurs :

- Le château du Plessis-Bourré, entre 1468 et 1473.

- Le château de Martainville, 1485.

- Le château du Clos Lucé, vers 1480.

- Le château de Gien, entre 1494 et 1500.

- L'aile Charles VIII du château d'Amboise, entre 1492 et 1498.

Les édifices de style Louis XII à dominante gothique flamboyante :

- Le palais ducal de Nevers, fin XVe - début XVIe siècle.

- Le château de Nérac, entre 1510 et 1521.

- Le château de Meillant, entre 1481 et 1511.

- Le palais de Justice de Rouen, entre 1499 et 1517.

- La tour Saint-Jacques à Paris, unique vestige de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, entre 1509 et 1523.

- L'hôtel de Cluny à Paris, entre 1485 et 1510.

- L'hôtel de ville dit Beffroi de Dreux, entre 1512 et 1535.

- L'hôtel de ville de Compiègne, entre 1504 et 1511.

- La partie du logis royal dit d'Anne de Bretagne au château de Loches, vers 1500.

- La tour du Fer à cheval du château des ducs de Bretagne, entre 1498 et 1506.

- Les bas côtés de la nef de la collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors, début XVIe siècle.

- Le château de Josselin, entre 1490 et 1505.

- Le château de la Motte-Glain, entre 1495 et 1497.

- Le château de Mortiercrolles, entre 1496 et 1499.

- Le château du Verger de Seiches-sur-le-Loir vers 1504 (démantelé entre 1776 et 1783).

- Le château de Verdelles, entre 1490 et 1494.

- Le château de la Roche Gençay, fini vers 1520.

- Le château de Cieurac, entre 1501 et 1532.

- Le château d'Ô, avant 1505.

- Le château de Maintenon, 1505.

- Le château de Talcy, 1520.

- Le château d'Argy, vers 1509.

- Le château de Montpoupon, entre 1495 et 1527.

- Le château du Pont-de-Varenne, fin XVe - début XVIe siècle.

- Le château du Moulin, 1480-1501.

- Le château de Candé, vers 1508.

- Le châtelet d'entrée du château de Carrouges, 1526-1533.

- Le manoir d'Auffay-le-Mallet, entre 1513-1531.

- Le château de l'Estang, début XVIe siècle.

- Le château de Boisy à Pouilly-les-Nonains, rebâti au début du XVIe siècle.

- Le château de Tallard, entre 1496 et 1522.

- La chapelle et le porche principal du palais du parlement du Dauphiné, entre 1500 et 1521.

- La tour de croisée, le collatéral et le portail sud de Notre-Dame de Louviers, 1506.

- Porche sud-ouest de la collégiale Notre-Dame de Poissy, début XVIe siècle.

Les édifices de style Louis XII à dominante italienne :

- Le palais ducal de Nancy, entre 1511 et 1529.

- Le château du Breuil (Bonneuil), entre 1508 et 1532 (controversé).

- La chapelle du château de Thouars (aujourd'hui collégiale érigée en paroisse), 1510.

- L'aile Est du château de Chaumont-sur-Loire, entre1498 et 1510.

- L'hôtel de Bourgtheroulde de Rouen, vers 1501.

- Le château de Laval, entre 1500 et 1506.

- Le château d'Ainay-le-Vieil, entre 1500 et 1505.

- L'aile Louis XII du château de Blois, entre 1498 et 1503.

- Le château du Percher, entre 1495 et 1510.

- L'aile nord dite Longueville de Chateaudun, entre 1491 et 1518.

- L’escalier hélicoïdal du château de Monsoreau, vers 1500,

- Le château de Saint-Ouen de Chemazé, en 1505.

- Le château de Gaillon, entre 1498 et 1509.

- Le château de Bury dans le Loir-et-Cher, entre 1511 et 1524 (détruit en 1642).

- Partie centrale du château de Fontaine-Henry, vers 1500.

- Le château de La Verrerie, entre la fin XVe siècle et 1525.

- Le château de Beaulon, vers 1510.

- L'église du chapitre et le logis de Pons de Gontaut au château de Biron, entre 1499 et 1515.

- Le château de la Motte-Farchat à Fleury-sur-Loire, vers 1515.

- Le bureau des Finances de Rouen, 1509.

Les édifices tardifs ou remaniés :

- L'ailes nord et l'aile de la collégiale (reconstruite vers 1680) du château d'Oiron, entre 1494 et 1519.

- Le château de Fleurigny, entre 1513 et 1539.

- Le château de Dampierre (Aube), début XVIe siècle mais rebâti en partie à la fin du XVIIe siècle.

- Le château de Dornes, entre 1534 et 1547.

- Le château de Marquein, entre la fin XVe siècle et 1539.

- Le château de Villeneuve-Lembron, vers 1517 remanié sous Louis XIII.

- Le château des Rochers-Sévigné, fin XVe - début XVIe siècle, remanié entre 1670 et 1690.

- Le château de Puyguilhem, entre 1510 et 1535.

- L'aile occidentale et la chapelle du château d'Ussé, entre 1523 et 1538.

- Les ailes du château du Bussy-Rabutin, vers 1520.

- L'hôtel Euverte-Hatte dit maison d'Agnès Sorel à Orléans, vers 1524.

- L'hôtel Lallemant à Bourges, entre 1495 et 1518.

- L'hôtel d’Alluye à Blois, entre 1498 et 1508 mais remanié au XIXe siècle.

- Le château de Vigny, 1504 mais remanié au XIXe siècle.

- Le palais des évêques de Cornouaille de Quimper, 1508-1530 mais remanié au XIXe siècle.

- Le domaine royal de Château-Gaillard à Amboise, remanié en 1559.

- L'aile Louis XII du château d'Amboise, vers 1515 remaniée sous François Ier.

- Le château de la Possonnière, modifié pour le père de Ronsard vers 1515.

- Le château de Sarcus (1520/23, détruit en 1833).

Les jardins

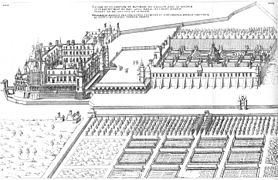

[modifier | modifier le code]- Vue cavalière du château d'Amboise montrant les destructions des années 1806-1810 (Jacques Ier Androuet du Cerceau, « Les plus excellents bastiments de France »).

- Jardins du château de Blois (Jacques Ier Androuet du Cerceau, « Les plus excellents bastiments de France »).

- Jardins du château de Blois (Jacques Ier Androuet du Cerceau, « Les plus excellents bastiments de France »).

- Jardins du château de Gaillon (Jacques Ier Androuet du Cerceau, « Les plus excellents bastiments de France »).

- Jardins du château de Bury, ensemble détruit en 1642 (Jacques Ier Androuet du Cerceau, « Les plus excellents bastiments de France »).

Dans cet art en pleine mutation, les jardins deviennent plus important que l'architecture : l'arrivée à Amboise d'artistes italiens dont le jardinier napolitain Pacello da Mercogliano fut à l'origine sous Charles VIII de la création des tout premiers jardins de la Renaissance française grâce à de nouvelles créations paysagistes, l'installation d'une ménagerie.et des travaux d'acclimatation agronomique[10].

Les Jardins du Roy au domaine royal de Château-Gaillard

[modifier | modifier le code]

Les Jardins du Roy au domaine royal de Château-Gaillard représentent les premiers travaux que Pacello da Mercogliano conduisit en France en matière de paysagisme[21].

C'est à partir de 1496 que furent réalisés notamment à Château-Gaillard la première perspective paysagère axiale et les premiers parterres « à la Française » en y intégrant un « miroir d'eau » apporté par l'Amasse et le cours de l'exsurgence qui l'alimente. En matière d'acclimatation agronomique, Pacello da Mercogliano y mena les premières acclimatations d'agrumes (notamment des orangers et citronniers) et de pêchers du nord de la France en y développant la serriculture| en serres chaudes et en y créant la première orangerie royale française (associant la technique horticole des « caisses d'empotage »), l'obtention de la prune reine-claude ainsi que le développement de la culture septentrionale des melons et des tomates au sein d'une « chartreuse » comportant des parcelles horticoles séparées par des murs coupe-vent[21].

Louis XII lui cèdera le domaine en 1505 contre un bail annuel de 30 sols et un bouquet de fleurs d'orangers par an[11].

Le château d'Amboise

[modifier | modifier le code]À la suite des travaux réalisés au domaine royal de Château-Gaillard (Amboise), Pacello da Mercogliano et son équipe auraient contribué à l'aménagement de jardins et à la création d'une ménagerie au château d'Amboise. Toutefois, aucun compte de travaux et aucune archive reconnue ne mentionne explicitement leurs interventions sur ces derniers[21].

Le château de Blois et le château de Gaillon

[modifier | modifier le code]En 1499, Louis XII confia la réalisation des jardins du château de Blois à la même équipe qui fut engagée par la suite par Georges d'Amboise pour réaliser des parterres sur différents niveaux à son château de Gaillon : le jardin y était planté de parterres de fleurs et d'arbres fruitiers. Le parterre d'entrée représentait les armoiries de la France en fleurs. Des buissons étaient taillés en forme de cavaliers, de bateaux et d'oiseaux. D'imposantes fontaines de marbre agrémentaient l'ensemble[21].

Le château de Bury

[modifier | modifier le code]

Formant une transition avec la Première Renaissance, les jardins du château de Bury furent construits entre 1511 et 1524 par Florimond Robertet, secrétaire d'État des rois Louis XII et François Ier[6].

Robertet avait visité la villa Médicis à Fiesole et voulut reproduire les jardins en terrasses qu'il y avait vus. Le château de Bury se démarquant du dessin traditionnel des forteresses médiévale, était étroitement intégré avec ses jardins. Les visiteurs traversaient un premier parterre quadrangulaire à l'intérieur du château avant d'aboutir sur deux jardins géométriques s'étendant derrière l'édifice. Décorés de fontaines et surmontés d'une galerie en bois, leur axe principal reliait l'entrée du palais à la chapelle située à l'extrémité opposée du domaine[22].

À l'instar des jardins de la Renaissance italienne, les jardins du château de Bury se développaient en partie sur les bords d'une colline, offrant une vue remarquable sur la forêt de Blois[23]. Mais l'élément nouveau se trouvait au milieu de la cour du château où Florimond Robertet plaça une copie en bronze du David de Michel-Ange, offert par la république de Florence[2].

L'ensemble sera détruit en 1642.

La sculpture

[modifier | modifier le code]La sculpture du style Louis XII est issue du style gothique flamboyant qui montre encore des signes de vitalité. L'École du Val de Loire qui avait créé au XVe siècle un « art de la détente »[24] influence encore la sculpture où les nouveautés se font sentir peu à peu grâce aux gravures italiennes et aux tapisseries flamandes qui circulent.

- Mise au tombeau du Christ (1496, abbaye Saint-Pierre de Solesmes).

L'apport systématique d'éléments italiens voire la réinterprétation « gothique » de réalisations de la renaissance italienne est manifeste au Saint sépulcre de Solesmes (1496) où la structure gothique reprend la forme d'un arc de triomphe romain flanqué de pilastres à candélabres lombards. Dans l'exemple présent, l'arc en « anse de panier » de l'enfeu est couronné de bandes décoratives qui paraissent comme une réécriture en langage gothique, d'un entablement classique.

- Détail de la Vertu cardinale de la Prudence (vers 1500, tombeau de François II de Bretagne et de Margueritte de foix).

- Détail des rois et apôtres du sarcophage du tombeau de François II de Bretagne et de Margueritte de foix (vers 1500).

- Relief de Saint-Georges provenant de la chapelle Haute du château de Gaillon (1508-1509, musée du Louvre).

- Tombeau des enfants de Charles VIII (1506, cathédrale de Tours)

L'atelier de Michel Colombe[24], qui travaille pour Anne de Bretagne et qui est très actif à cette époque, collabore avec d'autres artistes dont le flamand Jérome Boucherot, l'italien Girolamo da Fiesole et le bouguignon Philippe Pot. Dans les exemples suivants, le tombeau de François II de Bretagne et de Margueritte de foix, reprend la version habituelle italianisée du tombeau gothique tardif tandis que le relief en marbre de Saint-Georges, provenant de la chapelle haute du château de Gaillon, se voit influencé par la technique de Donatello et adaptant les thèmes contemporains exécutés à Gênes pour en accentuer les effets fabuleux dont le dragon hérité du Gothique. Cette nouvelle capacité à utiliser le marbre, se confirme sur le tombeau des enfants de Charles VIII où le sarcophage d'influence italienne est cependant surmonté par les enfants entourés d'anges dans la tradition gothique française.

En général, on note dans le style Louis XII et notamment dans l'atelier de Michel colombe, une synthèse entre les influences flamandes par le vitalisme et les costumes, les nouveautés italiennes apportées par Da Fiesole et la tradition gothique. Guillaume Regnault continuera cette recherche pendant la Première Renaissance en s'associant à Guillaume Chaleveau et l'atelier italien des frères Juste à Tours (tombeau de Louis XII et Anne de Bretagne, vers 1517, basilique Saint-Denis).

La peinture et les enluminures

[modifier | modifier le code]La peinture ainsi que les œuvres d'enluminures, très abondantes à cette époque, sont dominées par trois artistes majeurs : Jean Perreal, Jean Bourdichon et Jean Hey.

À l'exemple des autres disciplines artistiques, la tradition du Moyen Âge, dominée en peinture par les influences flamandes, évolue au contact de la Renaissance italienne. Ces réalisations sont désormais liées à l'importance grandissante de l'imprimerie, qui, apparue dès 1480, permet une large diffusion de textes, de livres religieux et de répertoires ornementaux italiens[4]. Les enluminures auront une grande influence sur la peinture ainsi que sur tous les arts décoratifs en général, notamment sur les émaux de Limoges dont la production vient de reprendre depuis 1480.

Jean Perreal

[modifier | modifier le code]- Louis XII (Vers 1512, château de Windsor).

- Pierre Sala, humaniste lyonnais, tiré du 'Petit Livre d'amour' (1500-1505).

- Portait d'homme (1493, musée du Louvre).

- Portait de femme (1493, musée du Louvre).

- Dialogue de l'alchimiste à la nature (1516, musée Marmottan Monet).

- Panneau représentant Saint Catherine d'Alexandrie (1507, musée des Beaux-Arts de Lyon).

- Anne de Bretagne recevant un manuscrit d'Antoine Dufour, miniature attribuée à Jehan Perréal, vers 1508

- Louis XII en prière, Vitrail attribué à Jean Perréal (1500-1510, The Art Walters Museum), 46.34, 80 x 55,9 cm

- La Prudence sous les traits d'Anne de Bretagne d'après les dessins de Jean Perréal (vers 1500, tombeau de François II de Bretagne).

- Jeanne de France (1464-1505), Reine de France et épouse de Louis XII qui la répudia (avant 1530).

Jean Perréal dit Jean de Paris, est considéré comme l'un des premiers peintres de la Renaissance : son œuvre se situe pourtant à la charnière entre la fin du Moyen Âge et l'essor de la Renaissance.

Le lieu de naissance et la formation de Jean Perréal nous sont inconnus. Il semble avoir été formé par son père Claude Perréal, lui-même peintre et poète[25]. Ce n'est qu'en 1506 qu'il prend le nom de Jean de Paris[26]. Aucune source ne permet de savoir pour quelle raison il prend ce nom, nulle trace dans la capitale n'étant recensée[27], son atelier se situant par ailleurs dans la ville de Lyon. Malgré ses voyages et son statut de peintre du roi, il reste attaché à cette ville. Il s'y marie, y a des enfants et possède en 1515 une maison rue Thomassin[28]. Organisateur d'entrées solennelles, architecte de plusieurs monuments, poète, Jean Perréal est surtout célèbre pour être un peintre officiel des rois Charles VIII, Louis XII et François Ier. Sa production est importante, reflétant ses nombreuses commandes. Ayant fait un voyage en Italie vers 1500, il peint dès lors des portraits novateurs qui inspiront Corneille de Lyon ou Jean Clouet.

En 1496, il est désigné à Lyon comme « varlet de chambre et comensal du roy ». De cette même année date deux portraits de favoris du roi, Philibert II de la Platière et Antoine de Luxembourg[29] C'est de cette époque que sont datés deux peintures sur bois a tempera d'un livre d'heures, qui prouve la maturité de l'artiste[30],[31]. Il a acquis à cette date une renommée suffisante pour être au premier rang des peintres, sculpteurs et verriers dont les statuts sont approuvés par Charles VIII[31].

Dès le début du règne de Louis XII, il a la faveur royale : en 1499 et 1500, il se trouve aux côtés de Louis XII après la conquête de Milan, où il fait la connaissance d'un artiste tourangeau : Jean Poyer. Il y rencontre également François II Gonzague et Léonard de Vinci dont il fournit un portrait au premier et a des échanges artistiques avec le second, qui note dans un carnet « Fais-toi donner par Jean de Paris la méthode pour peindre à sec, et la façon de fabriquer du sel blanc et du papier teinté ». François Gonzague lui commande visiblement aussi un portrait du cardinal d'Amboise et un retable de dévotion à Saint Jean-baptiste[31]. Selon Jean Lemaire de Belges, Jean Perréal a accompagné Louis XII pour y représenter les victoires du roi. Rien de ce qu'il a pu réaliser dans cette optique ne nous est parvenu[28].

Jean Perréal est surtout réputé pour son talent de portraitiste, genre qu'il a contribué à populariser[32]. Il a pleinement sa place dans le mouvement qui extrait l'individu des tableaux de dévotion pour en faire un sujet propre de l'art[33]. Son trait principal tient dans ses portraits novateurs où il crée l'illusion de peintures tirées d'un livre d'enluminures en utilisant un format réduit et un cadrage serré : en général, les cadres de bois de ses œuvres sont peints sous couvertes avec un fond noir afin de rappeler les mises en pages de Jean Bourdichon. Il participe ainsi au goût courant à l'époque pour le trompe-l'œil. Bien qu'il y ait une influence mutuelle avec Jean Bourdichon, on note une volonté de réalisme plus marquée chez Jean Perréal, associé à une connaissance parfaite du réalisme flamand. Il jouera ainsi un rôle capitale dans la mise en place du portrait moderne, selon une formule que reprendront et diffuseront largement Corneille de Lyon ou Jean Clouet[34].

Le poème Complainte de Nature, possède une signature anagrammique. Le texte auparavant attribué à Jean de Meung a été réattribué à Jean Perréal par André Vernet en 1943. À cette époque, on connait par les textes l'existence d'une enluminure qui l'ornait à l'origine mais qui avait disparu[35]. Jean Perreal affirme avoir traduit le poème du latin d'un ancien manuscrit trouvé dans un château du Dauphiné[36]. Le prologue du texte forme un acrostiche à son nom[33]. Ce texte confirme son goût pour l'occultisme de Perréal. En effet, l'artiste avait collaboré avec Simon de Phares pour préparer les entrées à Lyon du cardinal de Bourbon en 1485 et de Charles VIII en 1490. Il a également des relations épistolaires suivies avec Agrippa de Nettesheim, qui espère son aide pour trouver un protecteur, et qui séjourne à Lyon dans les années 1520. Le poème est toutefois une critique de la démarche occultiste (Dame Nature demandant à l'alchimiste de cesser ses recherches car elle seule peut fabriquer de l'or), le texte étant intellectuellement proche des écrits de l'humaniste lyonnais Symphorien Champier[33].Dans cette dernière œuvre, l'artiste utilise une iconographie hérité du Moyen Âge avec un réalisme rigoureux, observable notamment dans la tête de l'archismiste; Son art est profondément affecté par la mode italienne : c'est un maître du naturalisme et ses relief en creux démontrent une sensibilité de sculpteur.

En 1514, il est présent lors du décès d'Anne de Bretagne à Blois et moule son masque mortuaire. La même année, Louis XII lui demande d'aller à Londres pour réaliser le portrait de Marie Tudor, qui l'épouse en vertu d'un traité signé avec Henri VIII. C'est probablement à cette occasion que le portrait de Louis XII a été offert à Henry VIII[37]. Jean Perréal fait partie de l'organisation des funérailles de Louis XII[33],[38], et il sera maintenu dans sa charge de peintre royal par son successeur : François Ier.

Jean Bourdichon

[modifier | modifier le code]- Louis XII écrivant à Anne de Bretagne (Épîtres de poètes royaux, vers 1510, Saint-Pétersbourg, fol. 51v).

- Louis XII agenouillé en prière (1498-1499, J. Paul Getty Museum).

- Primevere, Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne (vers 1503-1508, Bnf).

Jean Bourdichon a son atelier à Tours, sa ville natale, qui a l'avantage de se trouver à proximité immédiate de la monarchie installée dans le val de Loire dès le règne de Charles VIII. Son style fait la synthèse netre les influences flamandes et les emprunts ornementaux à la Renaissance.

Issu de l'« école de Jean Fouquet »[39], il utilise bon nombre d'éléments de son style, comme la perspective ou les bâtiments italianisants. Le Maître du Boccace de Munich qui est sans doute l'un des deux fils de Jean Fouquet[40], l'influence également, et lui transmet des caractères venant de Colin d'Amiens, inspirés des primitifs allemands. En 1481, Jean Bourdichon succède à Jean Fouquet comme « peintre et valet de chambre » du roi. La clientèle de Bourdichon est celle du milieu royal immédiat qui impose et met à la mode un art de court fait pour plaire par sa somptuosité. Son œuvre d'enlumineur est très abondante.

Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne[41], est un des manuscrits les plus populaires du monde[42]. Comme dans les arts décoratifs du style Louis XII, les emprunts ornementaux à la Renaissance y sont nombreux. Toutes les marges du texte sont décorées par une flore extraordinaire. Les miniatures sont de taille exceptionnelle pour un livre d'heures. Elles sont bordées d'un simple cadre d'or plat imitant un cadre en bois, avec une inscription sur le bas. Les personnages sont coupés à mi-hauteur. On note une douceur dans les visages et la science du drapé influencé par Colin d'Amiens. L'artiste joue sur la couleur selon l'influence de Jean Fouquet avec une prédilection pour les décors nocturnes, avec le fond en bleu amorti d'où émergent des sources de lumière. Les personnages sont souvent rehaussés de complexes hachures d'or et se détachent devant en avant de paysages artificiels.

Anne de Bretagne commande Le Voyage de Gênes à Jean Bourdichon qui utilise les récits de Jean Marot. ce poète a suivi Louis XII dans ses expéditions de Gênes et de Venise, avec mission expresse de les célébrer. Ce qu'il fait dans un poème intitulé Voyage de Gênes où l'emploi du merveilleux ne nuit en rien à l'exactitude historique. Les scènes narratives jouent avec le pittoresque décoratif des armures et des casques au plumail coloré, des cottes d'armes brodées de porcs-épics, de caparaçons, des costumes italiens. L'’appareil héraldique est mise en valeur pour exalter la monarchie française. On y voit Louis XII empanaché et revêtu d'une cotte d'armes brodée de ruches et d'abeilles d'or (fol. 21v), bordée de la devise « Not utitur aculeo Rex » (« notre roi n'use pas de son aiguillon »)[42].

Épîtres de poètes royaux, est une collection curieuse de onze poèmes ou épîtres à connotation politique, présentée comme s'il s'agissait d'une tendre correspondance entre Anne de Bretagne restée en Touraine et le roi Louis XII qui alors combattait Venise. Elle est illustrée de onze peintures en pleine page en verso des feuilles font face au début de chaque texte, où alternent comme dans le Voyage à Gênes les scènes descriptives et allégoriques témoignant de la richesse et du raffinement de la cour au début du XVIe siècle. Les textes appartiennent d'ailleurs à l'abondante littérature rhétorique et courtisane à la gloire de Louis XII. Les miniatures sont parmi les plus soignées de Bourdichon et spécialement luxueuses car l'or est employé à profusion dans les vêtements ou les tentures, faisant écho à celui des cadres qui projettent une ombre violacée sur le parchemin blanc[42]. Cependant la mise en perspective et les proportions des personnages montre un décalage avec l'Italie.

Jean Hey

[modifier | modifier le code]- Portrait présumé de Madeleine de Bourgogne, présentée par sainte Madeleine (entre 1490 et 1495).

- Anne de France, dame de Beaujeu, présentée par saint Jean l'Évangéliste (vers 1492, musée du Louvre).

- Suzanne de Bourbon (1491-1521) dit « l’Enfant en prière » (vers 1492, musée du Louvre).

- L'Annonciation (vers 1490-1495, huile sur bois, 72 × 50 cm, Art Institute of Chicago).

- Portrait de Marguerite d'Autriche (1490, huile sur bois, 32,7 × 23 cm, Metropolitan Museum, New York).

- Apparition de saint Michel à Charles VIII (Bnf, Fr.14363, f.3r).

- Triptyque de Moulins (env. 1500, cathédrale Notre-Dame de Moulins).

Jean Hey, également connu comme Le Maître de Moulins, est un peintre, dessinateur de cartons et enlumineur français actif entre 1475 et 1505.

D'origine flamande, ce peintre travaille successivement à la cour de Charles de Bourbon puis de Pierre II de Bourbon. Il est considéré aujourd'hui comme le plus grand peintre français, actif entre le dernier quart du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Son style, d'abord influencé par Hugo van der Goes et Jean Fouquet, se modifie peu à peu, sous influence italienne pour participer à l'évolution de la peinture religieuse et du portrait de son temps.

Jean Hey est désormais reconnu avec certitude comme étant le Maître de Moulins, artiste rendu célèbre par le Triptyque de la Vierge en gloire de la cathédrale de Moulins. On lui doit par ailleurs, une douzaine d’œuvres majeures réalisées tout au long de sa carrière, auxquelles il faut ajouter une miniature pour les Statuts de l’ordre de saint Michel. Aujourd'hui, il semble tout à fait probable que Jean Hey soit également l'auteur des cartons réalisés pour le Vitrail des Popillons de la cathédrale de Moulins.

Loin d'être un suiveur, son Ecce Homo montre à quel point Jean Hey sait se faire novateur, grâce notamment à sa représentation inédite du Christ nu sans manteau rouge[43]. Cette œuvre inspirée de tableaux italiens, ne renie pas pour autant la tradition française de son temps[44], dans une recherche de synthèse caractéristique du style Louis XII[5].

Par la richesse de son travail, « L'impact de Jean Hey dans la région a dû être considérable »[45]. Le chroniqueur Jean Lemaire de Belges n'hésite d'ailleurs plus à nommer l'artiste dans son poème de 1504, la Plainte du désiré tout en plaçant le peintre sur un pied d'égalité avec Le Pérugin, Giovanni Bellini et Jehan Perréal[43],[46]. Cette comparaison qui peut être discutée, semble au moins prouver que Jean Hey n'est pas décédé à cette date, Jean Lemaire de Belges finissant même au cours de son récit par apostropher l'artiste avec cette pĥrase : « Et toy, Iehan Hay, ta noble main chomme elle ? »[45],[47].

Pour autant, l'identité de l'artiste se voit vivement controversée à partir du début du XXe siècle. Il faudra attendre les années 1960 pour que les experts s'accordent non seulement à reconnaître en lui Jean Hey, artiste d’origine flamande mais à lui attribuer également le plus important ensemble de peintures françaises anonymes de la fin du XVe siècle.

Afin de lui rendre hommage, la Poste émet, en 1972, un timbre de Robert Cami reproduisant le « Pierre II de Bourbon présenté par saint Pierre » (musée du Louvre)[48].

Le mobilier

[modifier | modifier le code]Dans la menuiserie et dans l'ébénisterie de cette époque, on retrouve les mêmes traces de mutation et de fantaisie que l'on constate en architecture et en sculpture : à côté des moulurations aux profils caractéristiques du style ogival, à côté des clochetons, à côté des rosaces et de toutes les formes du Moyen Âge, il est intéressant de trouver l'apparition des arcs en plein cintre et des ornements italiens popularisés par les gravures tels que la coquille enclavée dans une niche cintrée, les figures en haut-relief entourées de guirlandes et les têtes ailées que l'on trouvera plus tard dans les œuvres de la Renaissance[19].

Les matériaux

[modifier | modifier le code]- Le noyer montre des avantages certains, en particulier pour la sculpture mais n'a commencé à être utilisé que tardivement principalement du fait de sa connotation négative : en effet, il s'agit d'un arbre très toxique pour les autres végétaux.

- Les essences les plus employées étaient le chêne et le sapin, ainsi que les espèces indigènes du lieu de fabrication du meuble (fruitiers, tilleul, aulne, châtaignier, frêne…)[14].

- Les métaux sont aussi très présents : l'acier pour la construction, le ferrage et le renfort des meubles, le cuivre, l'étain, la feuille d'or, et les émaux pour l'ornementation du mobilier princier ou cultuel[14].

Les panneaux

[modifier | modifier le code]Dans la décoration intérieure, la structure des panneaux est encore gothique (pinacles entre les panneaux) et la décoration est Renaissance (médaillons et arabesques)[12],[49] : comme sur le reste du mobilier, les sculptures sont en bas reliefs.

Les meubles

[modifier | modifier le code]

- La table n'existe pas encore puisqu'il s'agit en général que de simples planches appelées « dessus de table » et de son piétement qui lui est indispensable (tréteaux en bois de fabrication sommaire ou richement ornés) : « Mettre ou dresser la table » est une expression à prendre au sens littéral et l'installation auprès des meubles lourds (coffre, armoire) disparaît le repas terminé car l'usage des pièces est indifférencié.

- Le coffre : le coffre est recouvert d'une tablette et lorsqu'il est orné d'un tissu ou d'un tapis, il sert de table. La plupart du temps, des rinceaux Renaissance se melent aux motifs de plis de serviettes, de fenestrage à orbe voie flamboyant ou encore aux arcs brisés en accolade.

- Banc : il est le plus souvent recouvert d'étoffes ou de velours brochés (Le brochage consiste à passer dans une étoffe, lors du tissage, des fils d’or ou de soie qui forment un dessin en relief) représentant des éléments taxinomiques provenant de Tours et surtout de Lyon, devenus des centres importants du tissage.

- La crédence de style Louis XII, au musée de Cluny de Paris, retransmet exactement les mutations observées dans l'ornementation de cette époque de transition. Quant aux ferrures, entrées de serrures et toute la partie métallique en général, elles sont restées fidèles à ce qu'elle était durant tout le gothique du XVe siècle : elles n'ont pas encore subi toutes les évolutions observées déjà en sculpture. Cette tendance à s'éloigner des formes gothiques ira croissant à mesure que se prolonge le règne de Louis XII.

- Le bahut : c'est un coffre de voyage couvert ordinairement de cuir et dont le couvercle est en voûte.

- Le dressoir est un prolongement du coffre, il apparaît vers 1450 en perdant rapidement sa vocation pour devenir sous Charles VIII et Louis XII plus ostentatoire qu'utilitaire. Il se compose d'une armoire rectangulaire juchée sur de hauts pieds, avec à leur base, un plateau servant de présentoir. Les dressoirs les plus opulents sont surélevés d'un dossier, prétexte à un déploiement d'ornements savamment sculptés et permettant, recouvert d'une nappe blanche, d'exposer lors des réceptions, des objets d'apparat dont la vaisselle d'or, d'argent et le cristal des verres principalement vénitiens. Au plateau supérieur de l'armoire, se sont progressivement ajoutées une, deux voire trois étagères. Le haut rang du propriétaire s'affichait dans la finesse de la décoration du bois et plus particulièrement dans la ciselure d'armoiries.

- La chaire : siège en bois à haut dossier et aux accotoirs pleins réservée au maître de maison avec ou sans dais[14].

- Le faudesteuil : sorte de tabouret.

Les tapisseries

[modifier | modifier le code]

Les murs étaient la plupart du temps recouverts de tissus peints et de toiles provenant de Tours ou de Lyon, devenus à l'époque de nouveaux centres importants du tissage. On trouve également des tapisseries et broderies venant principalement des Flandres. Les décorations permanentes jusqu'alors exceptionnelles deviennent progressivement la norme par la diffusion de l'influence italienne[12].

On peut citer l'exemple de la Dame à la licorne commandée par Jean le viste, maître des requêtes et président de la cour des aides, d'origine lyonnaise et installé à Paris. Tissée aux alentours de 1500, c'est une tenture de six pièces dont cinq illustrent les cinq sens alors que la dernière demeure énigmatique : il s'agirait peut-être de l'évocation du libre arbitre et du contrôle de ses sens où l'héroïne renonce à ses bijoux et ainsi aux plaisirs temporels, selon « son seul désir ».

Les vrais héros de l'histoire sont paradoxalement les animaux. Dans cette sorte d’Éden, si le couple lion-licorne est le symbole traditionnel du courage et de la pureté, la licorne tantôt actrice, tantôt simple spectatrice ou porteuse d'armoiries, invite à la contemplation.

Typique de l'époque, on peut toutefois interpréter les scènes de ce millefleurs par une seconde lecture : plusieurs symboles tels que les lances avec bannières ou encore, la présence sur la sixième pièce, d'une tente militaire de l'époque, expriment les prétentions de Jean le Viste à la noblesse.

Quelle que soit l'interprétation, et donc l'ordre des tentures, cette tenture reste une conception aristotélicienne d'élévation de l'âme par les sens, c'est-à-dire de subsomption des tendances animales ('επιθυμία) en un désir raisonné propre à l'homme (βούλησις)[50] qui est illustrée. Cependant, en mettant en scène le désir féminin et en le présentant en position de charmer, La Dame à la licorne exprime une condition féminine moins aristocratique, plus bourgeoise, qui n'est pas celle du XIIIe siècle et du Roman de la Rose mais préfigure les précieuses et leur carte de Tendre.

Comme la plupart des tapisseries de l'époque, il y a un côté ostentatoire hérité du gothique international mais sous l'influence italienne, l'espace est creusé, avec des silhouettes allégées comportant de petites têtes accentuant la verticalité. Cette influence se note également dans les costumes et les coiffures. Par un autre aspect, cette tenture nous renseigne sur un grand nombre de détails du quotidien de la noblesse du début du XVIe siècle, sur le goût de l'époque pour un Moyen Âge révolu, et sur ce qu'est le luxe affiché par des robins.

Les émaux peints de Limoges

[modifier | modifier le code]- Triptyque au Calvaire par Monvaerni (1484-97, Taft Museum of Art, Cincinnati).

- La résurrection de Lazare par Jean Ier Pénicaud (Vers 1500-1525, Rijksmuseum Amsterdam).

Surnommé opus lemovicense, l'œuvre de Limoges en latin, la technique de l'émail sur cuivre avait fait la fortune de cette ville au XIIe et XIIIe siècles, avec ses célèbres émaux champlevés, pseudo-champlevés ou cloisonnés[51]. Après avoir connu un vif succès en Europe occidentale, la ville est touchée de plein fouet par la guerre de Cent Ans avant d'être mise à sac par les armées d'Édouard de Woodstock au mois de septembre 1370[52]. La production semble alors avoir cessé pendant plus d'un siècle avant de réapparaître dans le dernier quart du XVe siècle, mais selon une technique différente, les émaux sont désormais peints sur des plaques de cuivre. Sans que soit connus les circonstances de sa renaissance ni les liens éventuels avec des expériences réalisées au XVe siècle en France, en Flandre ou en Italie, la technique apparait d'emblée parfaitement maîtrisée[53]. Les émaux peints devinrent, comme en leur temps les émaux champlevés, le monopole des ateliers limousins[51].

Les premiers émaux peints sont exécutés au moyen d’émaux de couleur sur un émail qui, étendu sur une plaque de cuivre, sert de support. Ce sont plutôt des peintures sur verre que des émaux translucides. Aussi n’est-il pas étonnant de trouver à l’origine de la peinture en émailles les verriers de Murano, en Italie et les peintres de vitraux de Limoges. Mais, tandis qu’en Italie l’émail peint ne fit pas de progrès, il subit à Limoges de nombreux perfectionnements. Alors que beaucoup d’artistes italiens peignaient leurs émaux sur argent, les émailleurs limousins adoptèrent le cuivre en minces feuilles, moins coûteux et par suite, d’une vente plus facile. Le caractère commercial est en effet, très accentué dans les premiers produits sortis des ateliers de Limoges[54].

De 1480 à 1530 environ, les émailleurs ne fabriquent que des plaques qui sont montées en triptyques, retables ou baisers de paix. Ces émaux sont toujours polychrome, parfois enrichis de paillons d'argent et de gouttelettes d'émail translucide en relief. Le contre émail est opaque et de couleur sombre. L'iconographie est exclusivement religieuse[53]. La plupart des compositions que l’on voit traduites en émail par les artistes limousins ne sont pas tirées de leur propre fonds : Ce sont des productions marquées par le style Louis XII, inspirées d’estampes et de gravures nordiques dans la tradition médiévale mais teintée d'influence italienne dont les motifs souvent lombards sont rendus désormais disponibles par le développement de l'imprimerie.

Les artistes de cette époque sont souvent demeurés anonymes et portent des noms de convention comme Pseudo-monvaerni, Maître du triptyque d'Orléans ou encore Maître aux grands fronts[53]. Mais la présence d'archives et d'œuvres signées dès le début du XVIe siècle, permettent ensuite l'étude des émailleurs de Limoges postérieurs en les groupant par famille[54]. La plus ancienne dynastie d'émailleurs limousins connue pour la période est celle des Penicaud. Son créateur, Nardon (abréviation de Leinard) attesté dans les archives de la ville de Limoges, entre 1470 et sa mort en 1541, est le premier émailleur à signer ses œuvres à partir de 1503. Ses émaux, exécutés sur un fond blanc, sont rehaussés d’or et de paillons ; les sujets sont cernés de noir ; les chairs ont des tons violacés ; les ciels sont toujours d’un bleu intense semé d’étoiles d’or très rapprochées. Ses plaques de cuivre, très épaisses, sont toujours munies au revers d’un contre-émail formé de déchets de fabrication[54].

Un triptyque du maître du Triptyque de Louis XII, conservé au Victoria and Albert Museum de Londres, montre des liens étroits entre la cour royale qui séjournait sur les bords de la Loire et l'émailleur. Celui-ci maîtrise parfaitement la technique de l'émail peint qu'il utilise au profit d'un art qui prouve des liens avec les peintres de la cour, comme Jean Bourdichon et ses Grandes Heures d'Anne de Bretagne. Les personnages historiques qui ornent les volets de triptyques permettent de dater précisément son œuvre vers 1500[55]. Le grand médaillon ovale de l'Ecce Homo, conservé au Walters Art Museum de Baltimore a pour pendant une Vierge de douleur en Prière, conservée au musée du Louvre. Si l'on note un parallèle entre le maître du Triptyque de Louis XII et l'art de Jean Bourdichon dans le traitement du Christ, l'encadrement orné de Putti évoque déjà les enluminures de livres italiens conservés dans la bibliothèque de Louis XII à Blois où l'émailleur a ses entrées. Typique du style Louis XII, l'artiste connait l'Italie mais ne l'emploie que parcimonieusement, en ne rejetant pas certains effets ostentatoires hérités du gothique international aussi bien dans les plis du manteau, le halo de rayons d'or cernant la figure sur le fond bleu et dans la bordure traitée comme une scène de millefleurs, alors que l'influence italienne se retrouve dans les mains affinées et la silhouhette allégée du Christ comportant une petite tête afin d'accentuer sa verticalité. L'expression de douleur est souligné par le fondant d'émail au coin des yeux.

Les vitraux

[modifier | modifier le code]- Église Notre-Dame de Louviers (1490-1530).

- Église Notre-Dame de Louviers (1490-1530).

- La vie de Sainte Jeanne, cathédrale de Beauvais, 1491-1531.

- La vie de Sainte Jeanne, cathédrale de Beauvais (1491-1531).

Depuis le XVe siècle, le vitrail connait des progrès techniques : les verres sont désormais plus minces et réguliers. Coupés à grands éléments, ils s'affranchissent du plomb pour devenir de véritables peintures sur verre[56]. La formule de la scène placée dans un tabernacle donne naissance soit à la superposition de niches avec leurs scènes, soit à un empilement de scènes de proportions réduites, encastrées dans une seule niche étirée sur toute la hauteur d'une lancette. Signatures et monogrammes se multiplient[56].

Sous l'influence du nord et surtout d'Anvers, les personnages sont traités avec un grand réalisme tandis que l'influence italienne se fait sentir dans l'élaboration de la perspective ou dans les ornements et décors de bâtiments italianisants. De cette époque, les peintres verriers commencent à puiser aux sources de la gravure, qui, apparue dès 1480, fournit de nouveaux modèles.